Введение

Развитие межсубъектных отношений, усиление интеграционных процессов в рамках одного государства, региональное взаимодействие оказывают все большее влияние на экономическое развитие государства в целом. Региональное сотрудничество и интеграция (РСИ) обеспечивают не только ускорение экономического роста в каждом из регионов по отдельности, но и позволяют сократить разрывы в доходах и межсубъектное экономическое неравенство, способствуют росту занятости населения, укреплению институтов экономического и социального развития и, как следствие, экономическому благополучию всего государства [1]. Кроме того, региональное сотрудничество и интеграционные тенденции оказывают значительное влияние на положение государства в системе мировой экономики, поскольку позволяют эффективнее использовать ключевые ресурсы страны, что также позволяет поддержать общерегиональный рост на интегрированном рынке [1].

Актуальность исследования определяется углублением интеграционного движения и необходимостью последовательного развития регионального сотрудничества на фоне современных вызовов и макроэкономических шоков, которые могут негативно повлиять на экономическое благополучие государства. Кроме того, причины возрастающей важности развития межрегионального сотрудничества состоят в том, что глобализация смещает конкуренцию на региональный уровень, происходит децентрализация, необходимая для эффективного управления муниципалитетами, в результате чего регионы сами по себе становятся основной территориальной единицей [2]. Растет необходимость сотрудничества между муниципалитетами, возрастает значение городских регионов в глобальной конкуренции, где из всего государства какой-либо город или муниципалитет имеет особые условия, необходимые для экономических, социальных исследований или проектов [2].

Цель исследования состоит в определении наиболее современных и эффективных инструментов регионального взаимодействия. В связи с этим в данном исследовании выделяются следующие задачи:

• изучение текущей ситуации в области межрегионального сотрудничества, формулирование ключевых проблем и вызовов;

• анализ существующих инструментов и методов регионального взаимодействия;

• исследование причин негативного или положительного эффекта инструментов;

• формирование пула наиболее эффективных инструментов межрегионального социально-экономического сотрудничества и развития.

Материалы и методы исследования

Методологическую базу составляют методы сравнительного анализа на основе структурно-содержательного изучения нормативно-правовой и теоретической базы, а также статистический анализ. Исследование опирается на многосторонние соглашения и договоры между субъектами Российской Федерации. Проводится систематизация текущего инструментария региональной экономической политики и сотрудничества, проводится анализ региональных бюджетов, позволяющие определить ключевые направления финансирования. Также изучаются стратегии развития субъектов РФ, включающие пункты о межрегиональном сотрудничестве.

Результаты исследования и их обсуждение

Выявлены практические инструменты межрегионального сотрудничества, которые формируются в рамках активного взаимодействия регионов для выполнения совместных социальных и экономических задач. В рамках соглашений (по большей части двусторонних, но в том числе многосторонних) межрегиональное сотрудничество предполагает реализацию ряда инвестиционных проектов в том числе в таких областях, как железнодорожное сообщение, туризм, развитие автомобильных дорог, межрегиональной авиации, производственной кооперации, включая сельское хозяйство, строительство и производство, обработку ресурсов. Кроме того, межрегиональное сотрудничество направлено на социальную сферу: создаются центры занятости населения, укрепляется социальная инфраструктура. Основными инструментами регионального экономического взаимодействия являются программы социально-экономического развития, инвестиционные программы, концепции межрегиональных связей, межрегиональные соглашения между субъектами РФ, а также концепции приграничного сотрудничества в России.

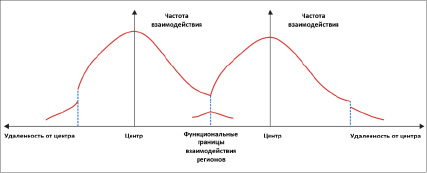

Рис. 1. Частота взаимодействия регионов и глубина межрегионального сотрудничества в зависимости от функциональных границ

В контексте рассмотрения экономического взаимодействия субъектов были определены функциональные границы межрегионального сотрудничества, а также матрицы перспектив развития экономического взаимодействия, которые в свою очередь определяют ключевые меры и инструменты для проведения региональной политики. В исследовании были выделены и изучены две основные классификации инструментов развития регионального взаимодействия, а также принципы, по которым те или иные инструменты используются. Основными инструментами являются нормативно-правовые акты, соглашения, финансовые инструменты (включая налоги и субсидии, развитие инновационных центров), административные и организационно-правовые формы управления экономическими зонами и взаимодействием между ними. Ключевыми принципами являются комплексность принимаемых мер, а также соответствие ресурсным возможностям.

Функциональные границы межрегионального сотрудничества.

Региональная экономическая интеграция и взаимодействие субъектов сокращает разрыв в доходах между муниципалитетами путем конвергенции [3]. Региональная экономическая интеграция в рамках одного государства – это один из способов достижения странами национальных интересов, поскольку позволяет расширить и оптимизировать внутренний рынок. Преимуществами межрегионального сотрудничества являются свободный поток торговли и инвестиций в регионах, что позволяет достичь максимально высокого уровня социально-экономического развития регионов [4].

Сегодня важнейшим процессом, обеспечивающим существование межрегионального сотрудничества, является так называемая демаркация регионов, которая позволяет развитие функциональных взаимосвязей через административные границы [5]. Понимание функциональных границ и ключевых переменных межрегионального сотрудничества позволяет также определить важнейшие инструменты, необходимые для развития взаимодействия регионов. В частности, функционал субъектов РФ определяется узлами экономического взаимодействия через муниципалитеты, которые через сотрудничество развивают собственную экономическую инфраструктуру на уровне межрегиональных взаимоотношений. Границы функциональных областей, а также глубина межрегионального сотрудничества определяются также уровнем развития делового сотрудничества, научно-прикладного и трудового сотрудничества, рынком труда и т.д. [6]. Границы функциональных областей непосредственно связаны с частотой и интенсивностью экономического взаимодействия, а также удаленностью регионов от центра (рис. 1).

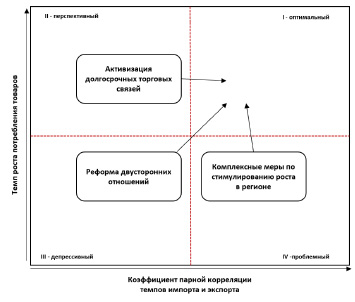

С точки зрения ключевых параметров, которые определяют межрегиональное развитие, можно выделить объемы ввоза и вывоза товаров, межрегиональный импорт-экспорт, использование ключевых ресурсов региона. Данные параметры позволяют выработать ключевые методы для развития межрегионального сотрудничества: формируются общие комплексные меры по стимулированию роста товарооборота и товаропотребления в регионе, может также проводиться реформа двусторонних или многосторонних отношений между регионами, что позволяет в свою очередь перейти к активизации долгосрочных торговых отношений и межрегиональных связей [7].

В зависимости от темпов роста импорта и экспорта между регионами (в парной корреляции) и темпа роста потребления товаров в двух рассматриваемых регионах, формируется матрица перспектив взаимодействия регионов и торгово-экономического сотрудничества [8]. Аналогичные меры и шаги для углубления межрегионального сотрудничества (рис. 2) могут быть применены в отношении других параметров, в том числе социальной политики.

Подобные матрицы перспектив развития регионов позволяют определить перспективы увеличения объемов товарооборота, рост инноваций, поток инвестиций в регион и другие направления экономического сотрудничества субъектов РФ [9]. Исходя из мер, предпринимаемых в каждом квадранте, формируется пул необходимых инструментов для углубления и интенсификации межрегионального сотрудничества.

Современные инструменты межрегионального взаимодействия и сотрудничества.

Инструменты стимулирования межрегионального и межсубъектного сотрудничества постоянно меняются, так как формируются под совокупным влиянием всех факторов регионального развития. Однако основные инструменты, направленные на укрепление экономического развития между регионами можно разделить на три основных направления: а) административные, б) организационно-экономические и в) финансовые [10]. Формы реализации инструментов различаются в зависимости от государственной политики в отношении того или иного региона.

Административные инструменты подразумевают наличие нормативных актов и соглашений об установлении специальных экономических отношений или режимов между регионами или на определенных территориях [11].

Рис. 2. Матрица перспектив развития экономического сотрудничества регионов [8]

В рамках реализации административных инструментов определяются ключевые регионы для приоритетного финансирования: в приоритете находятся регионы, которые не соответствуют парадигме «центр-регионы» в контексте выравнивания экономической стабильности регионов. Законодательство в отношении особых экономических зон принимается на федеральном уровне (в частности, экономические зоны регулирует Федеральный закон "Об особых экономических зонах в Российской Федерации" от 22.07.2005 г. № 116-ФЗ (последняя редакция) 22 июля 2005 года [12]. Кроме того, межрегиональное сотрудничество и особые экономические зоны могут регулироваться указами Президента РФ, постановлениями Правительства РФ.

Таким образом, нормативно-правовые акты являются одним из ключевых инструментов для межрегионального развития. В России основы политики в области регионального развития отражены в Указе Президента РФ от 16.01.2017 г. № 13 «Об утверждении Основ государственной политики регионального развития Российской Федерации на период до 2025 года» [13]. В этом Указе определены принципы, цели, приоритетные задачи и механизмы реализации государственной политики регионального развития Российской Федерации.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2017 г. № 1166-р определены основные направления реализации государственной политики регионального развития РФ, а также ответственные исполнители, сроки выполнения и виды документов по каждой из приоритетных задач [14].

Стратегии развития регионов, которые определяют социально-экономическое развитие между субъектами, также являются инструментами взаимодействия. Например, распоряжение Правительства РФ от 18.11.2011 г. № 2074 «Об утверждении стратегии социально-экономического развития Северо-Западного федерального округа на период до 2020 года» – один из примеров того, каким образом была сформулирована стратегия развития региона, включающая также взаимодействие с другими регионами [15].

В рамках нормативно-правовых актов, соглашений и стратегий развития регионы выделяют приоритетные направления сотрудничества. Например, в стратегии Республики Саха (Якутия) выделяют следующие ключевые направления. Якутия рассматривает в качестве приоритетов: «...содействие в участии потенциальных инвесторов в реализации крупных стратегических инвестиционных проектов Республики Саха (Якутия); сотрудничество по совместным межрегиональным проектам, в том числе по приоритетным инвестиционным проектам, осуществляемым в зоне единого экономического пространства; содействие в развитии двусторонних и многосторонних договорных отношений между хозяйствующими субъектами регионов по торгово-экономическим вопросам...» [16].

Организационно-экономические инструменты включают создание особых экономических зон. Данные зоны могут быть производственно-промышленного формата, туристическо-рекреационного, технического и инновационного, а также портовых зон. Инструменты организационно-экономического контекста позволяют проводить системный анализ социально-экономического развития в регионе, в результате которого определяются необходимые программы комплексного социально-экономического развития «депрессивных регионов», разрабатываются методы создания кластеров и технопарков, определяются правила взаимоотношений с инвесторами [17].

Финансовые инструменты предполагают гибкую налоговую систему, уникальную для каждого региона таможенно-тарифную политику, ценовую политику, особый правовой статус для компаний и государственных организаций, субсидирование регионов, разрабатываются долгосрочные программы финансовой поддержки проектов. Финансирование регионов происходит на федеральном уровне, также формируется система льгот для жителей региона, системные трансферты, а также конкурсное распределение инвестиционных средств. Таким образом, финансовые инструменты используют ключевые финансовые ресурсы государства [18].

Перечисленные выше инструменты используются в зависимости от того или иного типа развития регионов: экзогенного или эндогенного. Экзогенный тип развития межрегионального сотрудничества предполагает финансовую помощь, субсидирование отстающих регионов, в то время как эндогенный тип развития предполагает стимулирование развития внутренних конкурентных преимуществ региона.

Современное региональное сотрудничество субъектов продолжает расширяться и стремительно развиваться на фоне развития инноваций, технологического прогресса, а также макроэкономических вызовов, которые подталкивают субъекты РФ к еще более активному взаимодействию. В этом контексте была сформирована более совершенная и современная классификация ключевых инструментов межсубъектного сотрудничества. Инструменты рассматриваются как комплекс мер, направленных на углубление взаимодействия субъектов, которые комбинируются и дополняются исходя из особенностей и возможностей региона. Исходя из этой классификации, выделяются следующие инструменты: а) институционные, б) правовые, в) финансовые, г) материальные, д) организационные, е) мотивационные, ж) аналитические и информационные [19]. Институционные инструменты экономического развития регионов – это создание бизнес-инкубаторов, научных парков и кластеров, а также специальных органов власти для их регулирования. Правовые инструменты – это указы и постановления, которые позволяют определить на основании чего происходит межрегиональное сотрудничество. Финансовые – разнообразные инвестиции, налоговые льготы, гранты, а также создание совместных специализированных учреждений (венчурных или страховых фондов, фондов развития и т.д.). Материальные инструменты – это социальная, производственная, жилищно-коммунальная и транспортная инфраструктура, телекоммуникации, которые позволяют субъектам РФ взаимодействовать между собой [20]. Организационно-информационные инструменты – это выставки, ярмарки, межрегиональные форумы, информация в СМИ, региональный маркетинг, технологические и диалоговые платформы, без которых региональное сотрудничество между субъектами не могло бы развиваться так же быстро, как это происходит сегодня. Важно также создавать мотивационные инструменты для всех участников межрегионального экономического сотрудничества – как для служащих органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, так и для предприятий, и для населения сотрудничающих регионов [21].

Для отслеживания результатов межрегионального сотрудничества, достигнутого прогресса был также создан комплекс аналитических инструментов, к которым относятся опросы, бенчмаркинг, статистические наблюдения, исследование кейсов, системный и сценарный анализ, факторный и функциональный анализ [19].

При разработке региональной политики и политики экономического взаимодействия регионов важно учитывать взаимосвязь всех этих инструментов. Необходимо взвешивать ресурсные возможности регионов, в том числе органов власти, которые играют существенную роль в развитии субъектов. Для того, чтобы обеспечить региональное экономическое сотрудничество необходимо также учитывать следующие принципы в отношении используемых инструментов: комплексность, ресурсную обеспеченность, инновационность и стратегическую ориентированность, а также принцип совместной ответственности [19, 22].

Заключение

Межрегиональное взаимодействие субъектов РФ является необходимым и критически важным фактором экономического роста всего государства. В зависимости от удаленности от центра, а также от ряда параметров, включая товарооборот и инновационную активность, различается интенсивность взаимодействия регионов, однако основной целью является выравнивание межрегионального сотрудничества, независимо от того, насколько «депрессивный» с экономической точки зрения тот или иной регион. Исходя из этого можно построить матрицу взаимодействия регионов и перспектив сотрудничества, которая является основой для определения ключевых инструментов экономического развития и развития взаимодействия. Существует несколько классификаций инструментов развития экономического сотрудничества. Основными инструментами являются административные, организационно-экономические и финансовые инструменты, однако лишь комплексное их использование и грамотное распределение в зависимости от ресурсов и возможностей регионов, способствует эффективному развитию и экономическому росту.

Библиографическая ссылка

Литвинов В.Н. ИНСТРУМЕНТЫ РАЗВИТИЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА // Вестник Алтайской академии экономики и права. 2022. № 10-2. С. 269-275;URL: https://vaael.ru/ru/article/view?id=2459 (дата обращения: 22.02.2026).

DOI: https://doi.org/10.17513/vaael.2459