Введение

Современный мир стремительно меняется под влиянием двух мощных факторов: растущего влияния человека на природу и бурного развития цифровых технологий. Эти изменения уже трансформируют нашу экономику и повседневную жизнь, и в ближайшие годы нас ждут еще более кардинальные изменения.

Эксперты прогнозируют, что в ближайшие годы рынок труда претерпит серьезные изменения:

• Исчезнет более 15% существующих рабочих мест.

• Появятся совершенно новые специальности и профессии.

• Характер работы во всех сферах экономики кардинально изменится.

В условиях, когда инициативность и самостоятельность граждан становятся ключевыми факторами, обществу необходимо создавать больше возможностей для карьерного роста и укреплять социальную сплоченность.

Образование как драйвер конкурентоспособности: в этом контексте образовательная политика приобретает критическое значение для повышения конкурентоспособности страны. Образование, как в России, так и во всем мире, рассматривается как один из главных инвестиционных ресурсов.

Однако, в России мы наблюдаем тревожное несоответствие: высокий уровень образования населения соседствует с недостатком современных и эффективных рабочих мест. Несмотря на один из крупнейших объемов человеческого капитала в мире, Россия демонстрирует низкие показатели ВВП на душу населения и производительности труда среди стран с высоким уровнем высшего образования.

По данным доклада Global Human Capital 2017, изданного Всемирным экономическим форумом в сентябре 2017 года, Россия занимает очень высокое 4-е место в мире с точки зрения объема человеческого капитала, по параметрам реального использования навыков в трудовой деятельности и включенности в непрерывное образование у России, к сожалению, только 42-е место. [1].

Эти цифры ясно указывают на слабую связь между высоким уровнем образования и реальными экономическими и социальными результатами.

Почему образование не всегда ведет к процветанию?

Образование, формируя человеческий капитал, не всегда приводит к улучшению качества жизни. Возможно, система образования дает обширные знания, но их содержание не соответствует требованиям современного рынка труда и не способствует росту производительности.

Существующие знания, навыки и умения, получаемые в системе образования, либо недостаточно качественны для обеспечения экономического роста, либо устарели и не соответствуют современным реалиям. Без решения этой проблемы невозможно:

• Достичь технологического прогресса.

• Стимулировать предпринимательство.

• Повысить социальную мобильность.

• Обеспечить высокие темпы экономического роста и улучшить уровень жизни населения.

Цель исследования – проанализировать систему образования, рассматривая её как фактор, определяющий социально-экономическое развитие государства, и определить основные препятствия, замедляющие позитивные преобразования в российской образовательной среде.

Материалы и методы исследования

Объектом исследования избран сам процесс образования, его определяющее влияние на экономическое развитие.

В настоящем исследовании применяется аналитико-синтетический метод.

Путем детального анализа структуры образовательной системы, с ее последующей интеграцией в единое целое, выявлены ключевые факторы, сдерживающие прогрессивные изменения в российском образовании.

Результаты исследования и их обсуждение

Образование играет жизненно важную роль в решении целого ряда насущных задач, стоящих перед государством:

1) Наращивание качественного и количественного потенциала трудовых ресурсов необходимо для стимулирования экономического прогресса, увеличения доходов граждан и формирования конкурентоспособного экспортного сектора в ключевых отраслях экономики. В ситуации, когда численность трудоспособного населения сокращается (предположительно, на 9% в 2026 году), каждый человек становится особенно ценным. Это делает задачу ликвидации академической неуспеваемости в системе образования особенно актуальной.

По данным Рособрнадзора за 2024 год, более четверти (28%) российских школьников испытывали сложности с применением полученных знаний в реальных ситуациях хотя бы в одной из главных областей. Эти пробелы в знаниях не компенсируются на последующих этапах обучения, что приводит к проблемам с трудоустройством после окончания учебного заведения[2].

Сокращение школьной неуспеваемости вдвое (до 14%) потенциально может привести к увеличению ВВП страны на 2% в течение десятилетия, на 5-6% в течение 20 лет и более чем на 10% в течение 30 лет. Распространенная неуспеваемость создает предпосылки для формирования социально отчужденных групп людей. Выпускники, не обладающие необходимыми навыками, сталкиваются с барьерами в образовании и профессиональной деятельности.

Таланты являются важной составляющей человеческого капитала, особенно в сфере интеллектуальной деятельности. В современной инновационной экономике развитие и удержание талантливых кадров является первостепенной целью. Несмотря на достижения российских школьников на международных олимпиадах, страна отстает от конкурентов по масштабам развития.

Универсальные навыки, такие как самоорганизация и трудолюбие, являются фундаментом высокой производительности труда. Однако, как отмечают работодатели, именно этих качеств часто не хватает молодым специалистам. Тревожная статистика показывает, что лишь менее 40% школьников, 20% студентов колледжей и 50% студентов вузов имели опыт проектной деятельности в процессе обучения [3].

Современный рынок труда требует от выпускников большего, чем просто академические знания. В настоящее время высоко ценятся навыки общения, командная работа, аналитическое и творческое мышление, а также способность к самообучению и самоконтролю. Парадоксально, но дефицит этих ключевых компетенций ощущают не только российские компании, но и более половины работодателей в развитых странах.

Несмотря на попытки внедрить "метапредметные компетенции" в учебные программы, большинство образовательных учреждений по-прежнему фокусируются на передаче "твердых знаний". Предположение, что необходимые навыки сформируются сами собой, ошибочно. Важно понимать: недостаток качественного образования ведет к социальной изоляции и углублению неравенства.

Существует явное расхождение между системами высшего и среднего профессионального образования и реальными потребностями рынка труда. По данным Росстата за 2024 год треть занятых выпускников вузов и 40% выпускников учреждений среднего профессионально образования работают не по полученной специальности, что свидетельствует о неэффективности образовательных программ.

Проблемы с ростом производительности труда в России обусловлены несколькими факторами:

– Во-первых, получение среднего профессионального образования или прохождение программ профподготовки не всегда гарантирует существенный рост доходов, который зачастую составляет лишь 10-14%.

– Во-вторых, значительную долю рабочих мест занимают низкоквалифицированные иностранные работники, у которых отсутствует мотивация к повышению своей квалификации.

В то же время, привлечение талантливых иностранных студентов, особенно в магистратуру и аспирантуру, могло бы стать мощным импульсом для развития интеллектуального потенциала страны. Однако развитие аспирантуры сталкивается с серьезными препятствиями. Многие аспиранты, даже в ведущих вузах, ориентированы на получение диплома как формального преимущества, а не на реальную научную деятельность. Кроме того, значительная часть аспирантов вынуждена заниматься оплачиваемой работой, не связанной с их диссертационными исследованиями, что негативно сказывается на качестве научной подготовки.

В условиях современной экономики, требующей постоянного повышения квалификации, Россия отстает по охвату взрослого населения программами непрерывного образования, который составляет не более 20%. Это свидетельствует о недостаточной готовности работников к постоянному обучению и развитию.

2) Для ускорения технического прогресса в стране необходимо расширять сеть организаций, активно занимающихся инновациями, и оперативно внедрять цифровые технологии во все аспекты жизни общества.

По данным Центра гуманитарных технологий в 2024 году Россия находилась на 43-м месте по уровню расходов на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР), тратя на них 0,94% ВВП. В результате, Россия участвует менее чем в 5% наиболее динамично развивающихся научных направлений на глобальном рынке исследований и инноваций [4].

Россия в настоящее время не является лидером в области создания и распространения передовых знаний и технологий. Рейтинги университетов имеют важное значение, так как отражают не только престиж страны и экспортный потенциал образования, но и способность государства конкурировать на мировом рынке, особенно в высокотехнологичных отраслях. В развитых странах ведущие университеты создают вокруг себя инновационные кластеры, привлекающие инвестиции.

Несмотря на это, отдельные российские вузы демонстрируют успехи в международных рейтингах, что указывает на потенциал России для усиления своих позиций в мировой науке и экономике. Однако для этого необходимы значительные усилия.

Работодатели отмечают несоответствие между качеством подготовки специалистов для высокотехнологичных отраслей и потребностями рынка.

Содержание учебных программ, направленных на формирование современных навыков, устарело, что приводит к низкой популярности этих предметов у школьников. Аналогичная ситуация наблюдается в большинстве вузов, что, в свою очередь, приводит к низкому конкурсу на направления подготовки в области точных наук и недостаточной конкуренции за рабочие места в сфере высоких технологий.

В России отсутствует эффективная система обучения населения современным технологиям. Без массового обучения использованию передовых технологий в образовании и профессиональной деятельности невозможно модернизировать производство. Россия лидирует по количеству бюджетных мест на инженерные специальности, однако качество инженерного образования в основном остается низким. Часто на эти места поступают абитуриенты с недостаточной подготовкой, у четверти из которых низкий средний балл ЕГЭ [5].

Мы убеждены, что ключевым препятствием на пути технологического развития является существенное отставание школьного образования от актуальных научно-технических достижений.

3) Снижение бедности является важным фактором для поддержания стабильности в обществе.

Введение Единого государственного экзамена (ЕГЭ) преследовало цель уменьшить социальную несправедливость и предоставить больше возможностей для образования. Несмотря на заметные успехи в расширении доступа к качественному высшему образованию для молодежи из регионов, вероятность поступления в университет по-прежнему тесно связана с материальным положением семьи абитуриента.

Фактически, российская образовательная система не может эффективно справляться с усиливающимся социальным расслоением. Образование не компенсирует различия в культурном уровне и материальных возможностях родителей. Как показывают международные исследования, неравенство в уровне функциональной грамотности и успеваемости школьников в зависимости от места жительства и образовательного уровня родителей с 2003 года не уменьшилось.

Рост платных услуг в сфере дополнительного образования превращает этот сектор в фактор, который скорее усугубляет, чем смягчает, дифференциацию и неравенство. Пока это не вызывает значительного недовольства, но в условиях меняющейся экономики и акцента на качество образования, ситуация может быстро измениться [6].

Для успешного развития общества недостаточно одних только профессиональных компетенций – не менее важны гражданская позиция, ответственность перед обществом и готовность трудиться на его благо. К сожалению, большинство молодых людей, заканчивающих школы, колледжи и вузы, редко обладают опытом лидерства, конструктивного взаимодействия в социальной сфере или участия в коллективных начинаниях.

Перечислим ключевые препятствия, замедляющие социально-экономический рост страны:

1) Недостаточный акцент в образовательном процессе на развитие самостоятельности, творческого мышления и мотивации к обучению: слабое применение проектных методик и индивидуальной работы учащихся.

2) Ограниченная гибкость организационных моделей: недостаточное использование глобального тренда на "микрообразование" с получением "микроквалификаций", значительные сложности для сотрудничества между учебными заведениями и разными ступенями образования, а также между специализированными областями подготовки [7].

3) Дефицит готовности преподавательского и управленческого персонала к работе с новыми вызовами, низкий уровень внедрения инноваций: многие специалисты не проявляют активности и не стремятся к обновлению своих знаний и умений.

4) Образовательная сфера медленно внедряет цифровые технологии, поскольку существующая система не создает достаточного спроса на новые инструменты и решения, особенно когда речь идет о замене устаревших методов обучения.

5) Для успешной реализации образовательных целей необходимо широкое общественное участие, но взаимодействие школ и вузов с учреждениями культуры, спортивными организациями и бизнесом, ориентированным на развитие кадров, остается ограниченным. Трансформация образования происходит в основном по внутренним причинам, игнорируя запросы экономического и социального развития, формируемые в условиях глобальной конкуренции.

6) Недостаточное финансирование не позволяет масштабировать ряд важных и успешных преобразований, ограничивая тем самым их воздействие на образовательную систему в целом.

7) Невысокая конкуренция позволяет ведущим компаниям привлекать опытных специалистов от других участников, особенно в таких отраслях, как строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, логистика и торговля, где широко используется труд мигрантов. Работодатели заинтересованы в получении точной информации об уровне профессиональной подготовки работников для минимизации издержек на подбор персонала [8,9].

По нашему мнению, основная проблема российского образования заключается в недостаточном объеме финансовых ресурсов.

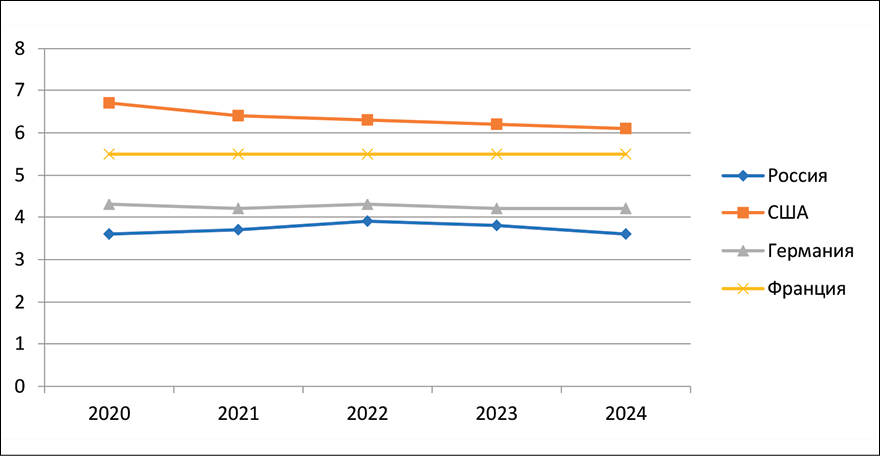

Несмотря на то, что Россия является одним из мировых лидеров по охвату населения профессиональным образованием, она выделяет на обучение в полтора раза меньше средств по сравнению с странами-лидерами в этой сфере, что наглядно представлено на рисунке 1.

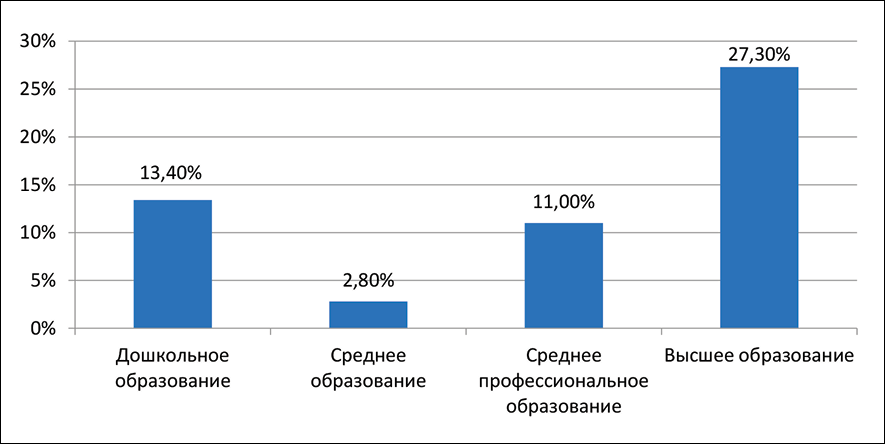

На рисунке 2 представлена доля средств населения в общих доходах организаций в 2024 году.

Согласно статистическим данным, 60% населения нашей страны не обладает достаточными финансовыми ресурсами для полного или частичного финансирования образования своих детей на требуемом уровне. Это создает значительные барьеры для получения качественного образования, что, в свою очередь, приводит к снижению социальной мобильности и увеличению неравенства в обществе и как следствие подчеркивает острую необходимость разработки и внедрения эффективных мер государственной поддержки, направленных на повышение доступности образования для всех слоев населения.

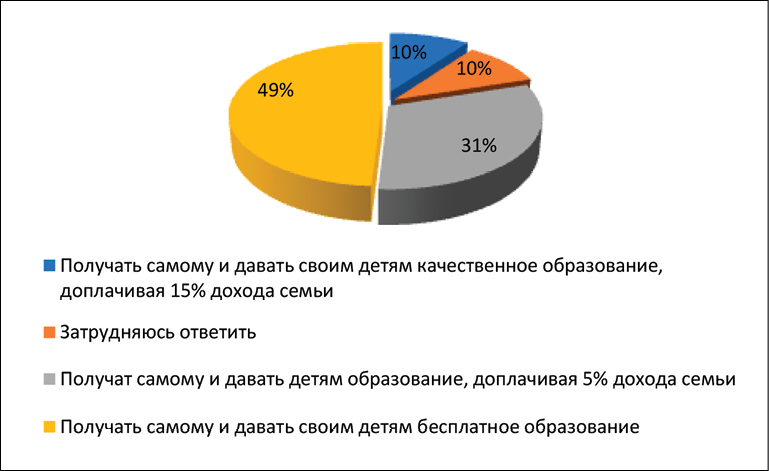

Вместе с тем, более 40% граждан выражают готовность инвестировать в образовательные нужды семьи в размере от 5 до 15% от их совокупного дохода (рис. 3).

Рис. 1. Бюджетные расходы на образование по всем уровням образования, % от ВВП Источник: составлено авторами по [1]

Рис.2. Доля средств населения в общих доходах организаций в 2024 году Источник: составлено авторами по [1]

Рис.3. Процент населения России, ответивших на вопрос «Какой из этих вариантов Вы бы предпочли?» Источник: составлено авторами по [10]

Заключение

Образование – это не просто инструмент для достижения личного успеха, но и мощный механизм социальной мобильности. Оно дает возможность людям из разных слоев общества преодолевать барьеры, достигать своих поставленных целей и вносить свой вклад в общее благосостояние страны.

В эпоху информационного изобилия и стремительного распространения фейковых новостей, критическое мышление, воспитанное образованием, становится жизненно важным навыком. Способность анализировать информацию, отличать правду от вымысла, формировать собственное мнение – это основа здорового и ответственного гражданского общества [10].

Образованные люди менее подвержены манипуляциям и способны принимать осознанные и взвешенные решения, что укрепляет демократические институты и способствует стабильности. Образование – это не только передача знаний и навыков, это мощный катализатор социально-экономического развития, фундамент, на котором строится прогрессивное и процветающее общество. В современном, быстро меняющемся мире, где технологический прогресс и глобализация диктуют новые правила, образование играет ключевую роль в обеспечении конкурентоспособности наций и благополучия отдельных граждан.