Введение

Наше предыдущее предположение об укреплении этической концепции «взаимной дополняемости» [1, с. 204] обретает все больше фактических подтверждений. Аргументирование базируется на стремлении политических элит к урегулированию, как старых точек напряжения, так и вновь возникающих. Конечно, оно не исключает рычагов давления в форме торговых войн, ограничений для внедрения на рынки сбыта, переформатирование региональных договоренностей. Однако, экономический рост отдельных государств уже точно не ассоциируется с локализацией столкновения интересов в отдельно взятом регионе. Скорее можно говорить о планетарном масштабе.

С одной стороны, уже изведанные способы получения ресурсов, такие как освоение новых территорий, актуальны. Ярким примером становится вопрос освоения Арктики [2], где у Российской Федерации исторически сильные позиции. Уже известные месторождения дополняются новыми, располагающимися на шельфе в прибрежной зоне: нефть, уголь, ценные редкоземельные металлы.

С другой стороны, мощное освоение космического пространства и новые способы передачи данных, через все активнее совершенствующиеся технологии. И то, что несколько десятков лет назад казалось футуристическим произведение фантастов, например, беспилотные маршруты автомобильного, железнодорожного транспорта, мгновенные финансовые транзакции, кибермошенничество с идентификацией личности, сейчас уже близки к обыденности.

Предположение, что экономический рост претерпевает трансформацию, ставит новые задачи и в разработке, или переосмыслении, концепции стратегического и тактического управления институциональной единицей в политике, обществе, экономике, духовной сфере, именно поэтому актуальность исследования имеет первостепенное значение.

Цель исследования. Любая стратегия базируется на целеполагании. Что же может явиться целью для лица принимающего решение. Занятие устойчивого положения управляемого объекта, непрерывное совершенствование и долгосрочное процветание. Попытка достигнуть результата может оказаться безуспешной. Естественно, необходимо узнать, как улучшить поведение управляемого объекта, чтобы стратегия имела успех. Предлагается иной подход. Сама система должна обладать свойством заданного поведения, чтобы управляющее воздействие было минимизировано. Это не означает, что его не должно быть. Мы лишь указываем на внутреннее свойство системы, при котором вектор управления корректирует либо ресурс, либо цель деятельности. Возможны ситуации, когда корректируется оба критерия состояния. Этот управляющий вектор создает robust стратегию [3]. Под последней, понимаем такое устойчивое поведение экономической единицы, которое обеспечивает оптимальное положение в широком диапазоне вариативности ситуаций. Как мы видим критерий состояния характеризуется бинарной парой «ресурс» – «цель».

Ключевой способностью системы становится предвосхищать последствия действий, а значит необходимо создавать планы, которые не исправляют ситуацию, а упреждают ее. На помощь может прийти концепция «Черный лебедь» Насиба Талеба [4], которая специализируется на состояниях, которые невозможно в точности предвидеть.

Само состояние системы можно определить как минимальное количество информации, требующееся для описания поведения системы в любой данный момент времени [5, с. 13]. Тогда для управления стратегией понадобиться описание входных воздействий. Поскольку законы функционирования самой системы известны, прогнозировать ее поведение в момент времени в будущем возможно с минимальными погрешностями.

Заданное поведение системы формируется сочетанием экспертных методов. Инструментальные методы поддерживают концептуальные основы, проверяя их благодаря количественному выражению этого описания поведения. Таким образом, формируется «память» системы в промежуточных точках состояния, описывающая предыдущее воплощение.

Материалы и методы исследования

В исследовании используются методики матричного анализа рынков сбыта, поведения потребителей, преобразование ресурсов в микроэкономических моделях (предприятие) в краткосрочном и долгосрочном периодах. Применение получают и интеграция теории систем к проблемам управления, метод пространства состояния, методы теории оценивания, метод «теория катастроф», нелинейные методы [6]. Проводится попытка синергии стратегических методов ведения военных действий с теоретико – игровым подходом создавая матрицу игровых моделей.

В исследовании используются публикации отечественных и зарубежных ученых в научных изданиях, ресурсах Internet; аналитические публикации полнотекстовых баз данных.

Результаты исследования и их обсуждения

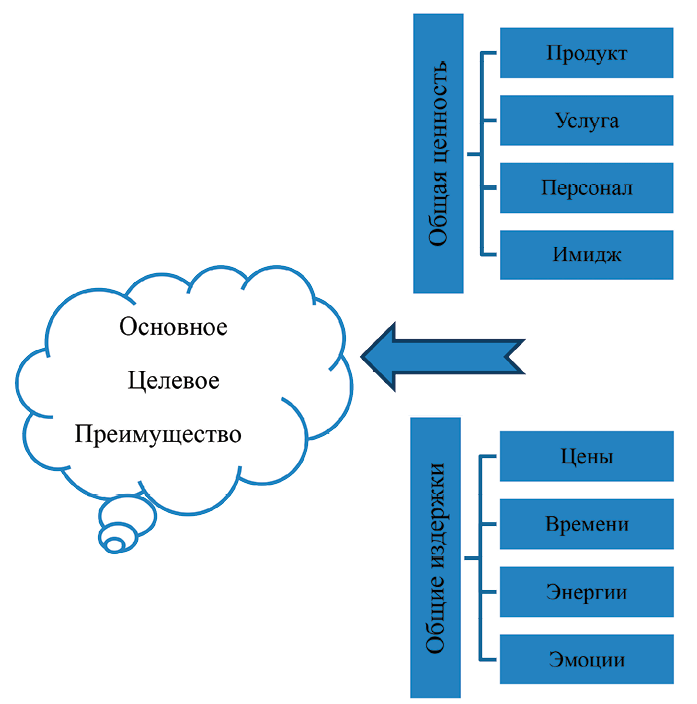

Исходной точкой создания адаптивной экономической «боевой» единицы с безлимитным потенциалом в трансформационном развитии можно назвать потенциал человеческой потребности. На помощь приходит концепт основного целевого преимущества – той ценности, которая всеохватывающе удовлетворяет обеспеченные деньгами желания получателя товара, работы, услуги (рисунок 1).

Сделаем поправку и на концепцию Blue Ocean «Голубой океан» [8]. Красные океаны сегодня известное рыночное пространство, где границы определены, и компании пытаются превзойти своих конкурентов, чтобы захватить большую долю существующего рынка. Жестокая конкуренция проявляется в «багровых тонах».

Голубые океаны обозначают все неизведанное рыночное пространство. Подобно «голубому» океану, он огромен, глубок и могуч – с точки зрения возможностей и прибыльного роста. Стратеги голубого океана признают, что границ нет. По их мнению, существует дополнительный спрос, по большей части неиспользованный и предпринимаемые усилия важны в направлении его создания, что и соответствует нашему постулату заданности поведения системы. Мы смещаем внимание стратегических усилий с предложения на спрос, на создании инновационного основного целевого преимущества – ценности для открытия новой потребности, что в рамках модели основного целевого преимущества достигается за счет одновременного стремления к дифференциации и снижению затрат. За счет расширения спроса в экономике создается новое богатство.

Рис. 1. Модель основного целевого преимущества [7]

Таким образом, такая стратегия позволяет фирмам в значительной степени играть в игру с ненулевой суммой и возможностью высоких выплат. Аксиоматичным примером стратегии голубого океана является web-новелла «Путешествие к бессмертию» [9], которая создала неоспоримое рыночное пространство и сделала конкуренцию несущественной. Создалась совершенно новая группа клиентов (интернет игры, «Дунхуа» – анимационное 4D рисованное MIDI-кино, сериал) взрослых людей с беспрецедентным развлечением. Вовлеченность подразумевает и “post production” в форме широкомасштабного (мировой статус) обсуждения и обмена мнением в результате просмотра или игры. Уникальность заключается не только в потреблении контента, но и бесконтактный клуб по интересам, где в максимально комфортных условиях для каждого можно проявлять свои достоинства, преимущества, обмениваться опытом и получать удовольствие от беседы с единомышленником. При этом негативное общение ограничивается правилами платформы размещения контента. Ограничения выражаются сокращением прав участников зарегистрированного личного кабинета на фиксированный срок. Как это отражается на психологии пользователя и новых субкультурных привычках, в данном исследовании не будем рассматривать, есть побочные эффекты.

Стратегия для такой системы с точки зрения экспертной оценки будет базироваться на маркетинговой комплексе исходя из ориентации на внешнюю среду (рынок) и ориентация на внутреннюю среду (продукт). В рассматриваемом контексте нам нужно будет для системы, обладающей адаптивными свойствами подстройки к безлимитному целевому преимуществу, лишь выбрать критерии состояния.

Для стратегий ориентации на внешнюю среду (рынок) важен характер «ведения войны» (лидер рынка, претендент на лидерство, быстро развивающийся, подражатель, занимающий рыночные ниши).

Оборона характерна для лидера рынка. Стратегия в балансе между ожиданием атаки и ответом на агрессию противника. Мобильность достигается использованием любых возможностей, защитой самых слабых мест, сохранением достижений, вынужденным отступлением для концентрации ресурсов.

Наступательные войны характерны для претендентов и быстро развивающихся предприятий. Атака зависит от противника, иногда проще отвоевывать рынок постепенно у подражателей и занимающих ниши, а иногда и можно покуситься на лидера, все зависит от информированности об устойчивости позиций (лобовые, атаки слабых мест (направление усилий на прорыв обороны), «зубастые» атаками сокрушают сразу в нескольких местах (программа продвижения в совокупности с выпуском нового продукта), партизанские – раздражают конкурента непредсказуемостью и цикличностью для выведения из равновесия в ожидании ошибочных шагов).

Подражатели не обладают достаточной долей рынка и ресурсами, поэтому следуют в фарватере лидера и довольствуются своим положением « и я тоже». Для них концентрация усилий сводится к постоянному мониторингу выгодного сегмента рынка и при необходимости заключению паритетных условий с агрессорами. Основной упор нужно делать на прибыльность, а не увеличение продаж.

Предприятия, занимающие рыночные ниши (узкая специализация рынка) отказываются от приверженности к какой – либо одной рыночной ниши и постоянно перенаправляют ресурсы.

Для матричной стратегии по доле рынка («Бостон консалтинг групп») важным становится критерий состояния – сочетание роста отрасли и роста доли рынка данной фирмы по отношению к конкурентам, а следовательно соотношение: издержки и масштаб прибыльности сегмента рынка.

Для стратегии по способу обработки рынка (отсутствие дифференциации, дифференциация, концентрация) критерием состояния явится рыночные сегменты. Если нет дифференциации, то продукт один, а внимание сосредотачивается на общей черте потребителя. При этом достигается определенная экономия затрат.

Дифференциация предусматривает действия на нескольких сегментах рынка со специальными для них разработками. Достижение большего объема продаж завоевывает более сильную позицию на рынке по сравнению с конкурентами.

Концентрация и фокусировка усилий предусматривает направление деятельности на завоевание ведущей позиции на определенном субрынке (нише) в противовес сосредоточении усилий на небольшой доле большого рынка.

Для стратегии по ориентации на отклик (ориентация на конкурента, ориентация на потребителя) критерием состояния становится характер принадлежности к рынку потребителя или поставщика ресурса. Ориентация на конкурента предусматривает вытеснение соперника с позиций, тогда как ориентация на потребителя предусматривает работу не на уже освоенной части рынка, а расширение этого рынка, создание его новых границ.

Критерии состояния для второго направления будет распознать сложнее. Ориентация на внутреннюю среду (продукт) разбивается на несколько направлений.

Для первого направления – критерий состояния – величина экономической единицы. По величине предприятия (стратегия участия в продукте крупной фирмы, франчайзинг – для малых предприятий, «Гордые львы», «Могучие слоны», «Неповоротливые бегемоты» – для крупных фирм);

Многие крупные фирмы участвуют в создании своего продукта от начала до конца самостоятельно, другие доверяют производство отдельных элементов продукции мелкой фирме. Для крупных фирм (корпораций) важна степень диверсификации выпускаемых продуктов и темпы роста прибыли. «Гордые львы» имеют специализацию в перспективном и важном сегменте рынка и при этом лидируют в производстве продукта (Корпорация «Сони»). «Могучие слоны» имеют широкую диверсификацию в рамках крупного рынка (Корпорация «Сименс»). «Неповоротливые бегемоты» имеют чрезмерную диверсификацию на многих рынках (Корпорация «Филлипс»).

Для второго направления – критерий состояния – отличительные способности продукта (М. Портер – лидерство по издержкам, дифференциация по продукту, фокусирование на одном сегменте);

Лидерство по издержкам связывается с себестоимостью продукта. При данной стратегии ценовые преимущества достигаются рациональным ведением дел, экономией на масштабе производства, достижением синергетического эффекта, при производстве различных схожих продуктах по технологии производства, оптимизации внутрифирменных и вертикальных связях. Есть и другой подход, связанный с упрощением продукта. Пути упрощения могут лежать в отсечении не принципиальных атрибутов продукта, замене деталей менее качественными, «перекладывании» части расходов на потребителя.

Дифференциация базируется на отличительных особенностях продукта, более привлекательных для потребителя. Эта привлекательность достигается как за счет функциональных свойств, так и за счет определенной ауры, связываемой с данным продуктом.

Фокусирование базируется на сужении сферы деятельности предприятия, только благодаря этому достигается совмещение лидерства по издержкам и дифференциация. Иногда такую стратегию еще называют концентрацией. В этом случае товар создается специально для определенного покупателя, либо к товару имеется определенное ограничение по доступу.

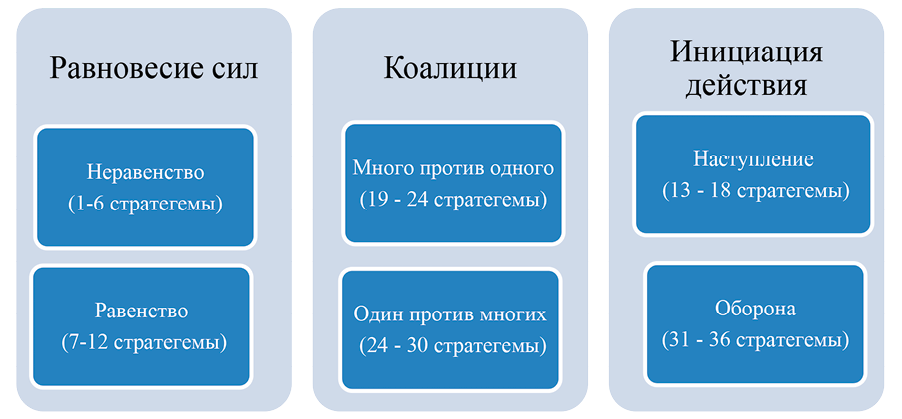

Критерий состояния можно выделить и для различных игровых моделей. За основу возьмем 36 стратагем восточного искусства ведения войны. Не смотря на тысячелетний пласт истории, они не теряют своей актуальности в приложении инструментальных математических методов.

Все блоки описанных методик делятся на 6 частей, они и будут основой матрицы тактических действий. Первый блок характеризуется не равнозначной позицией, где вероятность исхода «выигрыш – проигрыш» не определен. Второй блок предназначается для ситуаций с равновесной вероятностью 0,5. Третий и шестой блоки характеризуются максимальной рисковой стратегией «наступления или защита на/от противоположного игрока». Четвертый и пятый блоки – коалиционные игры, где присутствует более двух игроков. Разница в первом случае в том, что игроки, объединившись, сражаются с одним противником, во втором – один игрок сражается с несколькими противниками одновременно (рисунок 2). Подробное описание каждой стратегии отдельное произведение, с которым можно ознакомиться в источнике [6], мы лишь используем для консолидации опыта и проведения параллелей с математической моделью для выявления критерия состояния системы.

Для тактики экономических субъектов, критериями состояния планирования эталонной системы станут бинарная пара «цель – ресурс».

Для критерия «цель» возможна такая оценка как доля рынка в стоимостном выражении. Она в свою очередь задает величину объема реализации продукции, работ, услуг экономической единицы.

Рис. 2. Матрица тактических моделей «36 китайских стратегем» Источник: составлено авторами [6]

|

Цель/Ресурс/Оба критерия |

Цель/Ресурс/Оба критерия |

Цель/Ресурс/Оба критерия |

|

(3:3:0) |

(0:3:3) |

(2:2:2) |

|

(4:2:0) |

(4:1:1) |

(6:0:0) |

Рис. 3. Матрица соотношений критериев состояния Источник: составлено авторами [6]

Для критерия «ресурс» может быть предложена оценка собственного или заемного капитала в стоимостном выражении. Тогда показателем чувствительности становится рентабельность. Лицо принимающее решение самостоятельно выбирает рентабельность это будет выручки, или реализации, или прибыли, или капитала. Объяснение простое – в некоторых стратегиях присутствует и цель и ресурс одновременно. А именно для Коалиций и Инициации действий. Анализ соотношения критерия состояния так же неодинаков для групп стратегий (рисунок 3). В каждом блоке по 6 стратегий, поэтому в таблице представлено общее количество выбранного критерия для одной стратегии. Так, в ситуации, когда имеется один противник и мы осознаем, что он в ресурсном состоянии нас превосходит, то в 30 % случаев мы будем задействовать критерий «цель», в 30 % случаев – «ресурс», ситуация, когда используются и то, и другое не эффективна.

Концептуальная эталонная система, в более 50 % случаев, будет зависеть от критерия «цель», более 30 % случаев – «ресурс», в более 10% случаев и от того и другого. Следовательно, для того, чтобы в долгосрочном периоде поддерживать устойчивое адаптивное состояние любого экономического объекта необходимо сохраняя основополагающий вектор цели быть гибким в тактическом плане подстраивая критерий состояния.

Исходя из свойства детерминированности системы (возможность описания динамики системы в момент времени t, когда вся информация о системе точная x(t) можем определить переходное состояние системы в следующее g (t):

d: X×U→X: (x,u)→d(x,u); x∈X, u∈U, (1)

где функция d определяет переход в следующее состояние, x – принадлежит области определения состояний, u – входным сигналом системы.

Если же ситуация системы непрерывна, то есть имеется траектория T в пространстве X. Тогда система подлежит описанию кривой с известным начальным состоянием пар x и t, определяемым начальным состояние u. Достаточным становится описание ее локального состояния поведения [5, с. 21]:

(x ) ̇(t) =g(t,x(t),u(t). (2)

Предложенное использование математического инструментария позволит не только на экспертном уровне варьировать тактические решения, но и позволит просчитать и использовать цифровые сервисы, при том, что они многокомпонентные, однако будет соблюдена иерархичность единого целого. Другими словами, какова бы ни была структура системы, даже при соподчинении ее слоев она все равно будет действовать в рамках интересов высших ее компонентов [10]. Рассмотрение кейс модели, а так же симуляция стратегического поведение станет предметом исследования следующей публикации.

Заключение

Рассмотренный управляемый объект в виде системы, находящейся в непрерывном состоянии изменения, может достигнуть долгосрочного стабильного результата с минимальным управляющим воздействием. Для естественной эволюции необходимо фиксировать поведение системы в момент времени. Поскольку система обладает свойством заданного целеполагания – поведения, то нам остается выбрать бинарную пару «цель – ресурс» для способности гибко проводить стратегическую политику не только в условиях безграничного «голубого» океана, но и в условиях игровых моделей.

Проще говоря, наша стратегия имеет глобальный масштаб, нацеленный на победу. Если получается сейчас совершить действие, то осуществляем его, если нет ресурса, то меняем тактическое положение и откладываем до момента окончательного ясного состояния выходного сигнала системы.