Введение

В 17-м выпуске глобального инновационного индекса ВОИС (Global Innovation Index 2024) Российская Федерация занимает 59 строчку [1]. Лучшей позицией было 43 место в 2016 году. С тех пор наблюдается устойчивая негативная динамика: 2021 год – 45 место, 2022 год – 47, 2023 год – 51, 2024 – 59. Эти данные ясно указывают на системные проблемы, сдерживающие развитие высокотехнологичного сектора. Между тем, именно развитие инноваций является ключом к повышению конкурентоспособности экономики, созданию новых рабочих мест и обеспечению устойчивого роста.

В России тема инновационного развития активно обсуждается на всех уровнях, от федерального до муниципального. Однако несмотря на большое количество программ, стратегий и инициатив, результаты существенно различаются между регионами. В одних субъектах создаются технопарки, активно работают бизнес-инкубаторы, появляются новые компании и технологические проекты. В других – инновационная активность остаётся на крайне низком уровне, а реализуемые меры носят формальный характер.

Причины таких различий кроются в том, насколько грамотно выстраиваются и реализуются механизмы стимулирования. Это включает в себя не только прямую финансовую поддержку, но и создание условий: доступ к инфраструктуре, консультативная и информационная помощь, снижение административных барьеров, развитие партнёрств между наукой и бизнесом. При этом важно понимать, какие из этих инструментов реально работают, а какие – лишь имитируют поддержку.

Целью данной статьи является анализ и сравнение подходов к стимулированию инновационной активности в разных регионах России. Особое внимание уделяется простым и практичным мерам, эффективность которых можно оценить без сложной статистики – на основе наблюдений, официальных данных и опыта самих участников процесса.

Задачи статьи:

- описать, какие меры поддержки инноваций используются в российских регионах;

- показать, как эти меры влияют на развитие инновационного сектора на практике;

- сравнить подходы разных регионов и выделить успешные примеры;

- сделать выводы о том, какие механизмы являются наиболее действенными.

Работа основана на открытых источниках: данных Росстата, материалах региональных администраций, опыте субъектов Российской Федерации и аналитических обзорах. Подход к исследованию прикладной, с упором на практические примеры и понятный анализ без использования сложных математических моделей.

Цель исследования – выявление и сопоставление механизмов стимулирования инновационной активности в российских регионах с учётом их эффективности и практической реализуемости.

Материалы и методы исследования

Для выполнения данной статьи использовались простые и прикладные методы анализа, позволяющие оценить эффективность механизмов стимулирования инновационной активности без сложной статистики. Основной акцент был сделан на изучение фактических данных, доступных в открытых источниках, а также на сопоставление информации между регионами.

В первую очередь были использованы статистические материалы Росстата, данные Минэкономразвития Российской Федерации, а также информации с официальных сайтов региональных правительств. Анализу подверглись следующие показатели: доля инновационно-активных предприятий; количество созданных инновационных объектов (технопарков, кластеров, инкубаторов); объёмы финансирования программ поддержки; сведения о выпуске инновационной продукции.

На основе собранных данных регионы были условно разделены на три группы: с выраженной инновационной активностью; с умеренной активностью; с низким уровнем инновационного развития.

Критериями для разделения служили показатели: количество инновационно-активных компаний, наличие инфраструктуры, объёмы государственной поддержки, практическое участие бизнеса и научных организаций.

Были отобраны отдельные регионы для более детального рассмотрения. В качестве примеров успешных подходов рассматривались г. Москва, Татарстан, Калужская и Новосибирская области. Также приводились примеры регионов с менее выраженными результатами. Для каждого кейса описывались конкретные меры, применяемые в регионе, а также оценка того, насколько эти меры влияют на результат.

Изучались документы, в которых регионы формулируют свои планы в сфере инновационного развития: стратегии социально-экономического развития, программы поддержки малого бизнеса, дорожные карты кластеров. Это позволило понять, какие механизмы регионы считают приоритетными и как они реализуются на практике.

Была предпринята попытка сопоставить заявленные цели в документах с фактическими результатами – например, количество инновационных проектов, запущенных в рамках программ, или объёмы привлечённых инвестиций.

Таким образом, подход к анализу в данной статье основан на сочетании изучения фактов, логических сопоставлений и прикладного сравнения. Такой подход позволяет сделать выводы, понятные не только исследователям, но и практикам – представителям региональных администраций, бизнес-среды и научного сообщества.

Результаты исследования и их обсуждение

На основе проведённого анализа можно выделить несколько ключевых факторов, влияющих на результативность инновационной политики на региональном уровне. В первую очередь заметна высокая корреляция между уровнем организационной зрелости институтов развития и фактическими показателями инновационной активности.

В тех субъектах Российской Федерации, где управление инновациями встроено в общую стратегию социально-экономического роста, где регулярно обновляются программы поддержки и осуществляется обратная связь с целевыми группами (бизнесом, НКО, университетами), уровень инновационной активности стабильно выше.

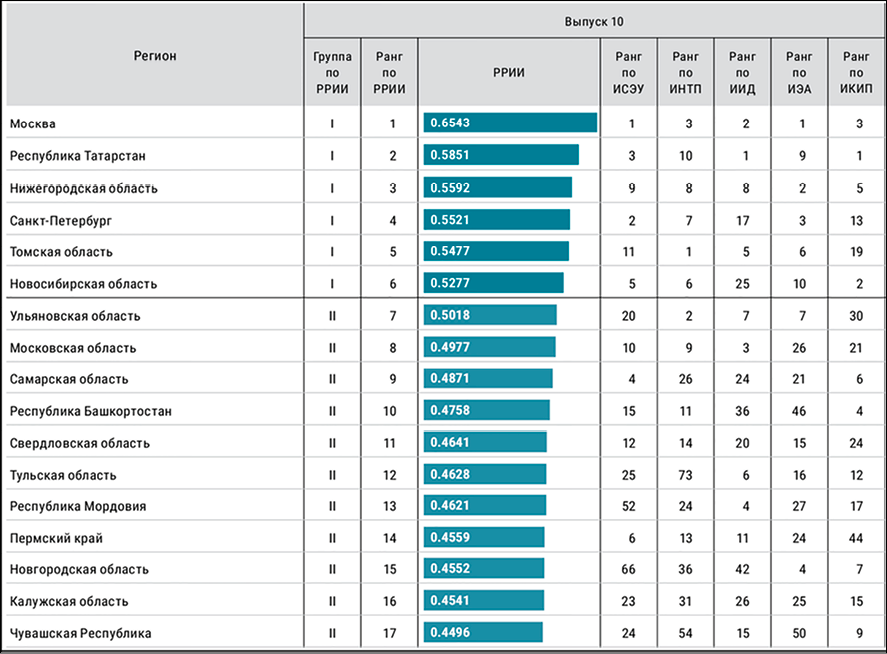

Согласно десятому рейтингу инновационного развития субъектов Российской Федерации, составленному Институтом статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ (рис. 1), г. Москва на протяжении ряда лет демонстрирует устойчиво высокие результаты благодаря масштабному финансированию, широкой сети инновационной инфраструктуры и плотной интеграции науки с бизнесом [2]. Здесь действуют десятки технопарков и акселераторов, ежегодно проводятся крупные мероприятия, привлекающие стартапы со всей страны. Однако важно отметить, что успех столицы частично объясняется концентрацией ресурсов и административных полномочий – факторы, которые сложно масштабировать на другие регионы.

Республика Татарстан занимает вторую позицию в рейтинге, показав рост на четыре пункта в категориях «Научно-технический потенциал» и «Экспортная активность». Татарстан за последние годы продемонстрировал модель, близкую к «органическому» развитию инноваций. Активно используется механизм государственно-частного партнёрства, а такие структуры, как «Иннополис» и Технопарк в сфере высоких технологий, стали центрами притяжения для ИТ-компаний и стартапов. Уникальной особенностью региона является ориентация не только на крупные предприятия, но и на поддержку малых инновационных компаний – через гранты, налоговые льготы и специализированные программы акселерации. Третье место досталось Нижегородской области, которой удалось улучшить свои показатели на четыре строки в блоке «Социально-экономические условия инновационной деятельности» и на одну строку – по направлению «Экспортная активность» [3].

Калужская область – пример субъекта с ограниченными ресурсами, который делает ставку на концентрацию усилий в отдельных нишах. Регион развивает фармацевтический кластер, активно внедряет «зелёные» технологии, а в роли драйверов выступают конкретные индустриальные площадки, такие как индустриальный парк «Ворсино». Ставка на приоритетные отрасли позволяет области сохранять устойчивую динамику, даже несмотря на общую нестабильность инвестиционного климата.

Новосибирская область строит свою политику вокруг научного потенциала, в первую очередь, на базе Сибирского отделения РАН и новосибирского Академгородка. В регионе работает множество малых инновационных компаний, особенно в сфере биотехнологий и медицинских разработок. Однако, несмотря на высокий научный уровень, наблюдается нехватка инструментов коммерциализации разработок, многие перспективные проекты остаются в стенах лабораторий.

Рис. 1. Топ-субъектов РФ по значению российского регионального инновационного индекса: 2025 Источник: составлено на основании [2]

На противоположной стороне – Курганская область, Костромская область, Республика Ингушетия и ряд других регионов, где меры по стимулированию инновационной активности часто носят декларативный характер. Например, в Костромской области действуют несколько программ для МСП, однако инновационная составляющая в них практически отсутствует. Ингушетия делает ставку на молодёжные инициативы, но без системной поддержки они редко переходят в устойчивый бизнес. Существенный прогресс по сравнению с предыдущим выпуском рейтинга продемонстрировали восемь субъектов Федерации. Среди них наиболее заметны: Архангельская область (+21 позиция), Кировская область (+20), Республика Марий Эл (+14), Пермский край (+12), Сахалинская и Вологодская области (обе прибавили по 11 пунктов), а также Краснодарский край и Тамбовская область (по +10). В частности, в Архангельской области зафиксирован резкий прирост по компоненту «Инновационная деятельность» (+37 пунктов), что стало основным драйвером общего продвижения региона. Кроме того, во всех указанных субъектах наблюдается улучшение организационных и содержательных аспектов политики в сфере науки, технологий и инноваций.

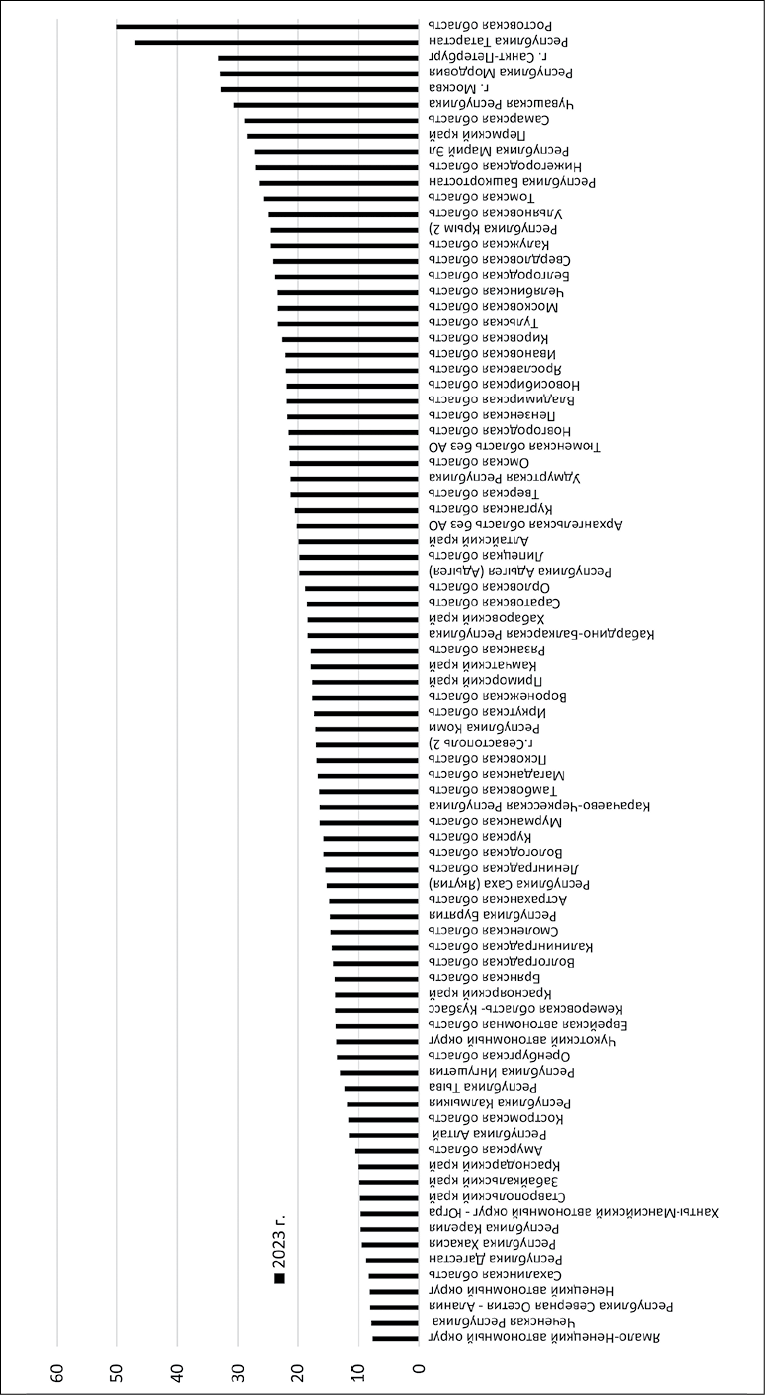

Динамика доли организаций, занимающихся инновационной деятельностью, характеризует инновационную активность регионов. По данным Росстата на 2023 год, доля инновационно активных организаций по стране составила 22,7 %, что на 0,1 % меньше показателя 2022 г. [4]. Наибольшую активность в сфере инноваций показали организации Ростовской области – 50 % организаций области (рис. 2).

В стране действует более 1 тыс. объектов инновационной инфраструктуры [4]. Распределение их по регионам России крайне неравномерно. Наибольшее количество – 62 объекта, расположены в г. Москве, 29 – Пензенская область, 19 – Татарстан, по 17 в г. Санкт-Петербурге и Самарской области. Многие регионы не располагают объектами инновационной инфраструктуры.

Рис. 2. Удельный вес организаций, осуществлявших технологические инновации, в общем числе обследованных организаций, по субъектам Российской Федерации, % Источник: составлено автором на основании [11]

Исходя из количества расположенных в регионах объектов инновационной инфраструктуры и организаций, осуществляющих технологические инновации, к сильным инноваторам можно отнести регионы – г. Москва, г. Санкт-Петербург, Республика Татарстан, Самарская область, Пензенская область, к слабым инноваторам – ЯНАО, Республика Северная Осетия – Алания, Ингушетия, Тыва [5].

На региональном уровне прослеживается широкое разнообразие механизмов, отражающее специфику социально-экономического положения субъектов федерации, уровень их бюджетной обеспеченности, наличие научного и промышленного потенциала, а также приоритеты региональных администраций. Меры поддержки инноваций на государственном уровне можно условно разделить на несколько групп: инфраструктурные, финансовые, налоговые, организационно-консультационные и институциональные [6].

1. Инфраструктурные меры. К числу наиболее распространённых механизмов относятся создание и развитие объектов инновационной инфраструктуры – технопарков, бизнес-инкубаторов, индустриальных парков, центров трансфера технологий, лабораторий коллективного пользования. Эти элементы призваны обеспечивать стартапам и малым предприятиям доступ к производственным мощностям, офисным помещениям, оборудованию и техническим ресурсам.

В таких регионах, как Москва, Татарстан и Новосибирская область, инфраструктурная поддержка сопровождается активной интеграцией с научной и образовательной средой, что способствует не только технологическому развитию, но и формированию инновационных команд. Например, в Москве функционирует более 40 объектов инфраструктуры поддержки МСП, из которых около половины ориентированы на высокотехнологичный сектор [7].

В регионах с низкой инновационной активностью, таких как Курганская или Костромская область, инфраструктура либо отсутствует, либо слабо развита и не востребована предпринимателями из-за низкой плотности стартапов и отсутствия целевой поддержки со стороны властей.

2. Финансовая поддержка. Финансовые инструменты включают субсидии, гранты, микрозаймы и прямые инвестиции из региональных фондов. На финансирование государственной поддержки инновационной инфраструктуры за 2019–2023 годы из федерального бюджета направлено порядка 165,4 млрд рублей [4]. Как правило, финансирование направляется на начальные стадии жизненного цикла проектов: НИОКР, разработку MVP, технологическую подготовку производства. Успешные практики наблюдаются в Татарстане (Фонд содействия инновациям РТ), Калужской области (региональный венчурный фонд), Пермском крае (грантовая программа для IT-проектов) [8].

Однако в ряде регионов распределение средств носит формальный характер или сопровождается высокой бюрократической нагрузкой. Это снижает эффективность мер и отпугивает потенциальных заявителей. По отзывам участников, в отдельных субъектах требуется до 4–6 месяцев на прохождение конкурсных процедур, при этом уровень одобрения заявок крайне низкий.

3. Налоговые и льготные меры. Налоговые стимулы играют важную роль в регионах, где созданы специальные экономические зоны (СЭЗ), территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), а также в технопарках с особым режимом налогообложения. Компании могут получить освобождение от налога на имущество, земельного налога, а также снижение ставки по налогу на прибыль. Наиболее эффективно такие меры работают в Татарстане (Иннополис), Калужской области (ОЭЗ «Калуга»), Самарской области (ТОСЭР «Тольятти»). В этих локациях присутствует чёткая регламентация условий, система «одного окна» и индивидуальное сопровождение проектов.

В слабых регионах налоговые меры либо отсутствуют, либо не сопровождаются достаточной информационной поддержкой, из-за чего остаются невостребованными. При этом сам по себе льготный режим не обеспечивает приток инновационных компаний – необходим комплексный подход, включающий консультационную и инфраструктурную поддержку.

4. Консультационные и образовательные меры. Консалтинг, менторство, обучение и сопровождение проектов – важнейшие компоненты среды, в которой формируются инновационные инициативы. В ряде регионов действуют центры поддержки предпринимательства, ИТ-центры, образовательные программы при вузах. Например, в Новосибирске успешно реализуются акселерационные программы на базе Академпарка, в Москве работает проект «Мой бизнес», объединяющий консультации, обучение и юридическую помощь.

Сравнение эффективности по группам регионов

|

Тип региона |

Характерные меры |

Примеры регионов |

Комментарий |

|

Высокая активность |

Комплексная поддержка, включая инфраструктуру, финансирование, налоговые льготы и акселерацию |

Москва, Татарстан, Новосибирская обл. |

Реализуются продвинутые модели поддержки |

|

Средняя активность |

Отдельные меры с умеренной результативностью |

Самарская, Пермская, Калужская обл. |

Эффект проявляется в нишевых сегментах |

|

Низкий уровень |

Формальные или неработающие меры |

Курганская, Ингушетия, Костромская обл. |

Отсутствие системности и ориентации на результат |

Проблема в том, что во многих субъектах подобные центры работают «на бумаге» или ориентированы исключительно на бухгалтерские и юридические услуги, не имеющие прямого отношения к инновационному развитию. В таких случаях эффект от программ минимален.

5. Институциональная поддержка. К ней относятся меры стратегического и координационного характера: принятие региональных программ, кластерных стратегий, дорожных карт, а также формирование координирующих органов – советов по инновациям, рабочих групп, агентств развития. Такие меры дают системную рамку, в которой легче развивать проекты, выстраивать партнёрства и привлекать инвестиции.

Универсальных решений для всех субъектов не существует. Эффективность зависит от комбинации факторов: экономического потенциала, административной воли, уровня организации и доступности мер для конечных пользователей (таблица).

Наиболее успешные примеры – стратегия инновационного развития Татарстана, кластерные дорожные карты в Самарской и Белгородской областях, «умные» специализации в Калужской области. Однако в большинстве регионов стратегии носят декларативный характер и не подкреплены ресурсами [9].

При сопоставлении программ и результатов выявляется важный нюанс: наличие технопарка или центра инноваций не гарантирует развития. Ключевое значение имеет не сама инфраструктура, а её «наполнение» – наличие команд, проектов, активного взаимодействия с рынком. В ряде регионов наблюдается ситуация, когда созданные структуры не используются по назначению или остаются пустующими из-за низкой вовлечённости предпринимателей:

- во многих регионах наличие значительного числа объектов инновационной инфраструктуры не сочетается с достаточным уровнем кадрового обеспечения. Особенно остро ощущается нехватка специалистов по дефицитным направлениям: квалифицированных рабочих (на нехватку которых указывает 56,7% инновационно-активных предприятий), инженеров (45,6%), операторов производственного оборудования (42,3%) и технических специалистов (36,4%) [9]. Кроме того, инвестиции в науку и большое количество занятых в исследовательской сфере далеко не всегда трансформируются в реальные технологические решения, пригодные для коммерциализации. Нередко фиксируется и другая проблема – высокий уровень инновационной активности на бумаге не сопровождается ощутимым социально-экономическим эффектом для региона: не наблюдается рост ВРП, увеличение производительности труда или снижение оттока рабочей силы [10].

На этом фоне можно выделить ряд подходов, которые демонстрируют наибольшую результативность. Прежде всего – фокусировка региональных стратегий научно-технологического развития на устранении критических ограничений и достижении сбалансированного роста по всем ключевым направлениям инновационного цикла. При этом приоритет отдается тем секторам, где регион обладает устойчивыми конкурентными преимуществами, будь то наличие профильных вузов, специализирующихся предприятий или поддерживающих институтов:

- целевые гранты и субсидии для начинающих инновационных компаний с упрощёнными процедурами подачи;

- создание специализированных акселераторов и инкубаторов, работающих в привязке к региональным вузам и НИИ;

- налоговые преференции, дифференцированные в зависимости от стадии развития компании;

- образовательные программы и консультационные центры, ориентированные на развитие компетенций у предпринимателей и сотрудников;

- интеграция в федеральные и международные проекты, позволяющая малым регионам получать доступ к ресурсам и сетям взаимодействия.

Эти меры показали наибольшую результативность в тех регионах, где они реализуются системно, с учётом специфики местной экономики и человеческого капитала. Важным элементом успеха является также регулярный мониторинг эффективности и готовность корректировать подходы в ответ на обратную связь от участников процесса.

Заключение

Сравнительный анализ региональных механизмов поддержки инновационной активности в Российской Федерации позволяет сделать несколько содержательных выводов. Прежде всего, подтверждается тезис о высокой степени неоднородности инновационного развития субъектов страны. Несмотря на наличие единого федерального контекста и формально схожих инструментов, эффективность применения тех или иных мер существенно различается в зависимости от качества регионального управления, уровня инфраструктурной готовности, кадрового потенциала и специфики социально-экономических условий.

Выявлено, что наибольших успехов добиваются те регионы, где инновационная политика носит системный характер, а усилия властей направлены не на формальное воспроизводство стандартных решений, а на их адаптацию под региональные реалии. В таких субъектах, как г. Москва, Республика Татарстан, Калужская и Новосибирская области, наблюдается активное взаимодействие между властью, наукой и бизнесом, формируется устойчивая среда для появления и развития технологических проектов. Эти регионы демонстрируют комплексный подход: они сочетают создание инфраструктуры с мерами налогового стимулирования, образовательной и консультационной поддержкой, механизмами акселерации и привлечения инвестиций.

В то же время, в ряде регионов сохраняются системные ограничения, мешающие эффективному стимулированию инноваций. В их числе: кадровый дефицит по критически важным специальностям, слабая интеграция научных организаций в реальный сектор, недостаточная поддержка малых инновационных компаний, а также декларативный характер стратегических документов, не подкреплённых финансовыми и институциональными ресурсами.

Особое внимание заслуживает тот факт, что само наличие объектов инновационной инфраструктуры или высоких расходов на науку не является гарантом достижения экономических результатов. Ключевым фактором выступает их функциональное наполнение, ориентированное на практическое применение разработок, коммерциализацию и устойчивое воспроизводство инновационной активности.

По итогам анализа можно выделить ряд наиболее эффективных механизмов, подтвердивших свою действенность на практике: упрощённые и прозрачные процедуры предоставления субсидий и грантов, развитие региональных акселераторов, поддержка кластерных инициатив, создание гибких налоговых режимов и формирование программ профессионального обучения и наставничества. Также положительные результаты демонстрируют регионы, способные интегрироваться в федеральные и международные инновационные сети, тем самым расширяя доступ к ресурсам и новым технологиям.

Таким образом, стратегия эффективного стимулирования инновационной активности на региональном уровне должна базироваться на принципах индивидуализации, практической ориентированности и системности. Только при наличии устойчивой связи между стратегическими целями, конкретными мерами поддержки и потребностями участников инновационного процесса возможно формирование сильной и самоподдерживающейся инновационной экосистемы.