Введение

В современном обществе, где экономические процессы становятся все более сложными и взаимосвязанными, оптимальное распределение трудового потенциала имеет высокую значимость. Трудовой потенциал как совокупность трудовых ресурсов включает в себя не только численность работников, но и их квалификацию, опыт, мотивацию, а также другие факторы, влияющие на производительность труда. Эффективное распределение этих ресурсов между различными отраслями экономики является ключевым фактором, определяющим конкурентоспособность и устойчивое развитие региона. Также можно отметить, что распределение трудового потенциала влияет не только на экономические показатели, но и на социальное благополучие населения, что делает эту тему особенно актуальной для создания эффективных механизмов регионального управления человеческим капиталом.

Целью данного исследования является выявление особенностей развития трудового потенциала на мезо-уровне и его количественная оценка для принятия решений по управлению распределением численности занятых в реальном секторе экономики.

Материалы и методы исследования

Трудовой потенциал региона – это комплексная категория, которая отображает интегральную совокупность способностей и возможностей работников предприятий и организаций региона продуктивно реализовывать и развивать в труде опыт, знания и профессионализм с целью создания конкурентоспособной продукции и удовлетворения потребностей. Трудовой потенциал региона отражает всю рабочую силу и включает в себя не только количественные аспекты, но и качественные, такие как образование, опыт и навыки [1].

Оценка трудового потенциала включает в себя ряд показателей, которые позволяют анализировать демографические и социально-экономические факторы, что существенно усложняет процесс. Напряженность на рынке труда, уровень безработицы и средняя заработная плата являются важными элементами анализа трудового потенциала, которые также зависят от конкретных особенностей региона [2].

Принимая во внимание широкий спектр возможных показателей оценки трудового потенциала, в данном исследовании в качестве ключевых были выбраны – среднесписочная численность занятых и номинальная среднемесячная заработная плата (далее – НЗП), которые служат основными индикаторами состояния и тенденций рынка труда. Именно их понимание значительно в контексте анализа современного экономического развития. Номинальная заработная плата, один из основных факторов, который определяет уровень доходов работников и, следовательно, их покупательную способность, которая, в свою очередь, влияет на потребительский спрос и экономический рост. Кроме того, соотношение между номинальной заработной платой и ВРП может служить индикатором эффективности воспроизводственных процессов на уровне региона Определение среднесписочной численности персонала важно для анализа трудовых показателей и оптимизации управления человеческими ресурсами в организациях.

Традиционным является анализ взаимосвязей между индексом производительности труда и показателями результативности производственных систем с применением эконометрического инструментария [3]. В данном случае комплексная оценка развития выбранных детерминант трудового потенциала производилась в структурно-динамическом аспекте. При этом подходе предполагается исследование пространственно-временной динамики изучаемого явления на определенном признаковом пространстве. Авторами накоплен опыт количественных измерений эффектов пространственного неравновесия, предполагающих сочетание традиционных методов анализа временных рядов с оценкой структурных различий на базе методов многомерной статистики для выявления региональных групп с типовыми характеристиками [4,5].

Особенностью предлагаемой методики является построение многоуровневой кластеризации объектов, позволяющей выявить эффекты развития трудового потенциала в пространстве регионов, в разрезе видов экономической деятельности и, в заключении на микроуровне – по предприятиям доминантной отрасли, образующей ядро воспроизводственного контура региона. Для реализации этой части исследования были применены классические методы многомерного статистического анализа, предполагающие комбинацию методов факторного (компонентного) анализа и кластерных процедур.

Для решения проблематики распределения трудового потенциала была использована модель оптимизации в постановке задачи нелинейного программирования. В основу была положена модель И.В. Зайцевой, Е.А. Семенчина и В.А. Гимбицкого [6].

Структура модели имеет классическую форму задачи математического программирования с формализацией целевой функции и функций ограничений.

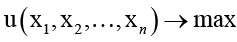

Целевая функция – производственная функция, отражающая зависимость между численностью трудовых ресурсов и приростом ВРП:

. (1)

. (1)

Ограничения:

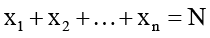

– ограничение по общей численности трудовых ресурсов региона:

; (2)

; (2)

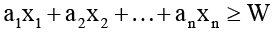

– ограничение по достижению текущего уровня ВРП:

; (3)

; (3)

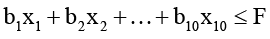

– ограничение по фактическим расходам на заработную плату работников, которые не должны превышать текущий региональный ФОТ:

. (4)

. (4)

, (5)

, (5)

где xj – численность занятых п видам экономической деятельности.

Эмпирической базой исследования составили данные региональной статистики по субъектам Федерации, официальная статистическая отчетность (2017-2024 гг.) [7-12].

Результаты исследования и их обсуждение

Для достижения поставленной цели первым этапом стал анализ динамики ключевых показателей: среднесписочной численности занятых в РФ и номинальной заработной платы. С 2017 года по 2023 год в РФ наблюдается тенденция к снижению среднесписочной численности. За 7 лет произошло сокращение на 2,7 %, что в абсолютном выражении составило -1205,1 тыс. человек (таблица 1).

Главной причиной можно считать структурное старение населения и увеличение напряженности на рынке, кроме того, с развитием технологий произошла автоматизация на рабочих местах. Несмотря на сокращение общей численности в отдельных отраслях, таких как добыча полезных ископаемых, деятельность в области информации и связи, транспортировка и хранение, зафиксирован положительный прирост.

Практически по всем видам экономической деятельности наблюдалось замедление роста номинальной заработной платы во время пандемии, однако, уже в последующие годы рост восстановился, что говорит об адаптации секторов и возобновлении активности. В целом за 7 лет наибольший прирост номинальной заработной платы составил в таких видах экономической деятельности, как сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, строительство, торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов, деятельность в области информации и связи, финансовая и страховая деятельность.

Для анализа пространственной структурной динамики был применен кластерный анализ для оценки различий в трудовом потенциале (на примере регионов ПФО) по следующему набору признаков [10, 11]:

- Среднемесячная номинальная заработная плата, рублей – Х1;

- Валовый региональный продукт на занятого в экономике, тысяча рублей – Х2;

- Численность работников списочного состава, которым были предоставлены отпуска без сохранения заработной платы на занятого в экономике, человек – Х3;

Таблица 1

Динамика изменения показателей среднесписочной численности занятых и среднемесячной номинальной заработной платы

|

|

Изменение среднесписочной численности занятых к уровню 2017 года |

Изменение среднемесячной номинальной заработной платы к уровню 2017 года |

||

|

Абсолютный прирост, тыс. чел. |

Темпы роста /снижения, % |

Абсолютный прирост, руб. |

Темпы роста, % |

|

|

В целом по РФ |

-1205,1 |

97,3 |

34565,3 |

188,3 |

|

по видам экономической деятельности (ОКВЭД-2, выборочно): |

||||

|

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство |

-353,5 |

77,9 |

27712,3 |

187,6 |

|

Добыча полезных ископаемых |

84,5 |

108,5 |

56408,6 |

157,1 |

|

Обрабатывающие производства |

-39,3 |

99,4 |

32756,3 |

176,4 |

|

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха |

-125,5 |

91,5 |

29815,4 |

156,2 |

|

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений |

-19,6 |

96,5 |

23161,8 |

166,6 |

|

Строительство |

-15,5 |

99,4 |

34494,4 |

180,9 |

|

Торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов |

-402,5 |

93,0 |

32199,2 |

181,6 |

|

Транспортировка и хранение |

185,1 |

106,0 |

31519,2 |

160,1 |

|

Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания |

17,8 |

102,3 |

19069,8 |

165,8 |

|

Деятельность в области информации и связи |

316,4 |

131,1 |

72667,4 |

192,4 |

|

Деятельность финансовая и страховая |

-83,5 |

91,9 |

83586,7 |

184,4 |

|

Образование |

-273,7 |

94,6 |

24002,7 |

158,1 |

|

Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг |

-14,0 |

99,7 |

29651,5 |

153,4 |

|

Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений |

-10,9 |

98,7 |

27247,1 |

147,7 |

Источник: рассчитано авторами по данным [8,9].

- Финансовый результат прибыльных организаций на занятого в экономике, тыс. рублей – Х4;

- Удельный вес убыточных организаций, % – Х5;

- Удельный вес прибыльных организаций, % – Х6;

- Число высокопроизводительных рабочих мест на занятого в экономике, единица – Х7;

- Удельный вес численности выбывших работников в среднесписочной численности, % – Х8;

- Удельный вес численности принятых работников в среднесписочной численности, % – Х9.

В силу наличия эффекта мультиколлинеарности между выбранными факторными признаками был применен метод главных компонент для укрупнения признакового пространства и получены кластерные группы, которые представлены в таблице 2.

Выделенные компоненты были интерпретированы следующим образом. Первая компонента объединила показатели Х1, Х2 и Х4 и обобщенно выражает результативность воспроизводственного сектора региона, вторая компонента (в ее состав вошли Х5 и Х6) интерпретирована как структура финансового результата сектора предприятий и организаций, третья компонента (Х3, Х7, Х8, Х9) отражает по составу кадровую мобильность и производительность.

Таблица 2

Состав кластерных групп пи группировке регионов ПФО по уровню развития трудового потенциала

|

Состав |

|

|

Кластер 1 |

Республика Башкортостан, Республика Марий Эл, Удмуртская Республика, Чувашская Республика, Кировская область, Нижегородская область, Самарская область, Саратовская область, Ульяновская область |

|

Кластер 2 |

Республика Мордовия, Пермский край, Пензенская область |

|

Кластер 3 |

Республика Татарстан |

|

Кластер 4 |

Оренбургская область |

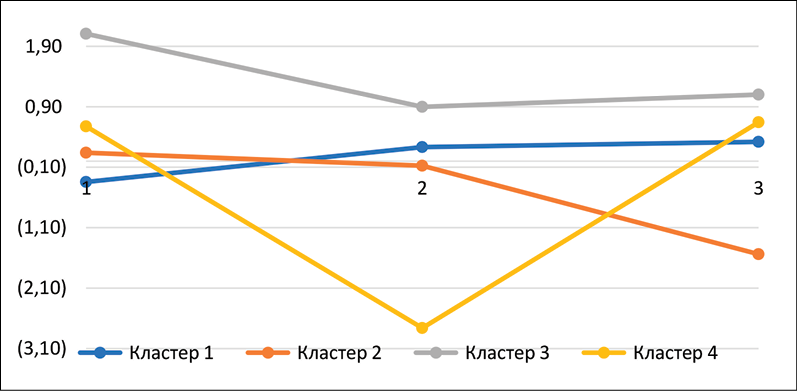

Рис. 1. Первый уровень кластеризации: нормированные профили кластерных групп на множестве выделенных компонент

Анализ профилей групп (рис. 1) позволил выявить следующие типологические особенности рассматриваемых субъектов РФ. Первый кластер объединил регионы с относительно низкими показателями экономического роста при средних значениях финансовой результативности и кадровой мобильности. Регионы второго кластера характеризуются низкой кадровой мобильностью. Регионом-лидером по всем показателям оказалась Республика Татарстан, а в число аутсайдеров попала Оренбургская область.

Следующим этапом было проведение кластерного анализа по видам экономической деятельности на примере выделенного на 1 этапе кластеризации региона-лидера – Республики Татарстан.

Республика Татарстан, одна из наиболее экономически развитых и диверсифицированных регионов Российской Федерации, с развитым промышленным, ИТ и сельскохозяйственным секторами, демонстрирует особые тенденции на своем рынке труда.

Среднемесячная номинальная заработная плата в Республике Татарстан с 2017 года по 2023 год выросла на 90%, среднегодовой же прирост составил 11,4%. Наибольший рост, в 2 раза можно отметить в отраслях обрабатывающих производств; отрасли водоснабжения; водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений; деятельности в области здравоохранения и социальных услуг и деятельности профессиональной, научной и технической. Кроме того, в 2,5 раза наблюдается рост в отраслях сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства, а также деятельности в области информации и связи.

На примере данного региона целесообразно выделить основные отрасли экономики, их взаимосвязи, а также промышленные группы со схожими характеристиками экономического роста, кадровой мобильность и производительности, финансовой результативности, что имеет значение для разработки детальной промышленной политики региона.

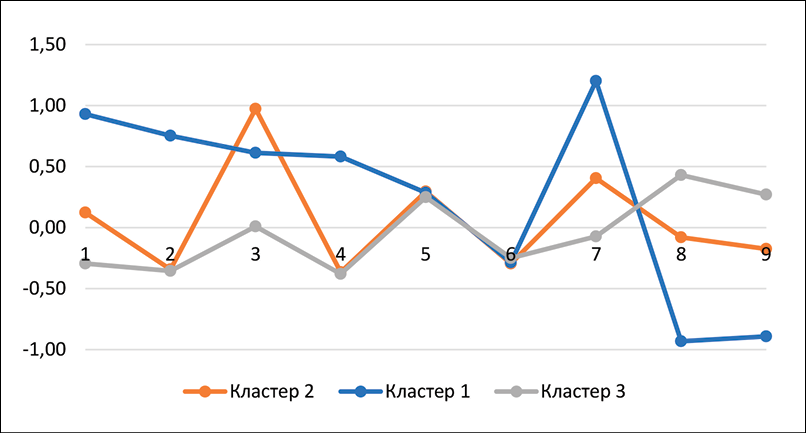

В результате второго этапа кластеризации было сформировано три кластера на множестве исходных признаков. В первый кластер вошли добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства и деятельность финансовая и страховая. Для первого кластера характерен высокий уровень практический всех показателей, за исключением удельного веса убыточных организаций, что говорит о низком уровне убыточных компаний в отраслях первого кластера в Республике Татарстан, а также о низком уровне удельного веса численности выбывших и принятых работников, из чего можно сделать вывод о низкой текучести кадров. Наибольшее значение соответствует показателю числа высокопроизводительных рабочих мест в расчете на одного занятого (рис. 2).

Во второй кластер вошло производство и распределение электроэнергии, газа и воды, транспортировка и связь, деятельность по операциям с недвижимым имуществом, деятельность в области здравоохранения и социальных услуг, деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений, а также сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство. Для данного класса характерен высокий уровень номинальной заработной платы, а также выше среднего удельный вес прибыльных организаций, удельный вес численности выбывших и принятых работников.

Для второго и третьего кластера характерен низкий уровень валового регионального продукта на занятых в экономике, а также низкий финансовый результат на занятого в экономике.

В третий кластер вошли строительство, торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов и деятельность гостиниц и предприятий общественного питания. Для данного класса типичны высокое значение удельного веса численности выбывших и принятых работников, следовательно в данных отраслях достаточно высокая текучесть кадров, кроме того, число высокопроизводительных мест в расчете на одного занятого низкая.

На заключительном уровне кластеризации были построены типологические группы по предприятиям нефтегазохимического комплекса РТ-представителям лидирующей отрасли по уровню трудового потенциала. Чтобы выявить различия между ведущими, средними и аутсайдерами в нефтехимическом кластере были отобраны следующие признаки:

- Среднемесячная заработная плата на человека, руб. – Х1;

- Выручка на человека, занятого на предприятии, тыс. руб. – Х2;

- Инвестиции в основной капитал на человека, занятого на предприятии, тыс. руб. на чел. – Х3;

Рис. 2. Второй уровень кластеризации: нормированные профили кластерных групп в разрезе видов экономической деятельности на примере Республики Татарстан

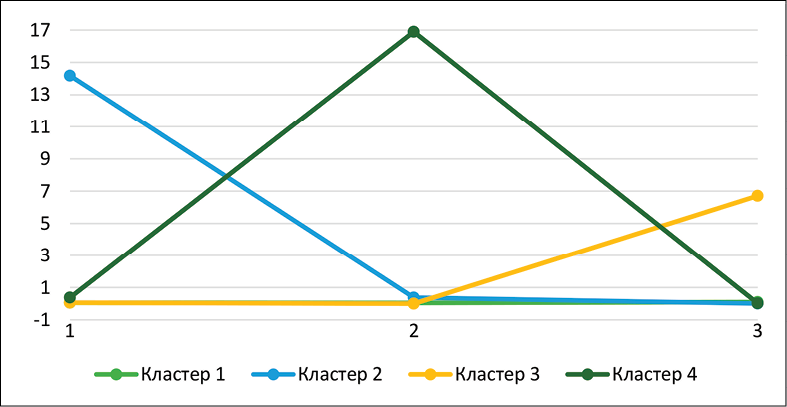

Рис. 3. Третий уровень кластеризации: нормированные профили кластерных групп предприятий нефтегазохимического комплекса Республики Татарстан

Примечание: Профили кластеров получены авторами по результатам кластерного анализа с выделением трех компонент:

Компонента 1 – уровень оплаты труда и профессиональных рисков (переменные Х1, Х7 и Х8),

Компонента 2 – объем выручки и инвестиций в основной капитал в расчете на одного занятого (переменные Х2 и Х3),

Компонента 3 – производственный травматизм и компенсация рисков (переменные Х4, Х5 и Х6)

- Отчисления в бюджеты всех уровней и обязательные отчисления во внебюджетные фонды на человека, занятого на предприятии, тыс. руб. на чел. – Х4;

- Доля пострадавших при несчастных случаях на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более на списочную численность, % – Х5;

- Доля пострадавших со смертельным исходом на списочную численность, % – Х6;

- Численность работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда на списочную численность, % – Х7;

- Численность работников, занятых под воздействием факторов трудового процесса на списочную численность, % – Х8.

В этой части исследования также удалось выявить существенные различия на микроуровне (рис. 3).

Предприятиям первого кластера свойственен средний уровень рассматриваемых показателей, для второго кластера характерна занятость с высоким уровнем оплаты труда, сопровождающаяся профессиональными рисками, для третьего – характерны высокий уровень производственного травматизма отчислений на страхование. Четвертый кластер объединил предприятия наиболее эффективные по развитию трудового потенциала.

Проведенная кластеризация показала неоднородность развития трудового потенциала в разрезе выборки предприятий выделенной отрасли. Это свидетельствует о том, что управление трудовым потенциалом на мезоуровне требует учета специфики не только территориального воспроизводственного контура, но сопровождается поляризацией субъектов хозяйственной деятельности внутриотраслевых взаимодействий.

На заключительном этапе исследования была реализована модель распределения трудового потенциала (система уравнений (1-5)) на примере Республики Татарстан в разрезе видов экономической деятельности, обеспечивающих основной прирост ВРП. Результаты моделирования представлены в таблице 4.

Полученные результаты, конечно, не могут быть обязательными с точки зрения практической реализации, но позволяют выявить наиболее эффективные виды экономической деятельности в части соотношения между конечным результатом – продуктом отрасли и затратами труда.

Таблица 4

Результаты моделирования

|

Виды экономической деятельности |

Среднесписочная численность занятых, чел. |

Среднесписочная численность занятых, рекомендованная моделью, чел. |

Изменение, % |

Отношение валовой добавленной стоимости отрасли к затратам на одного занятого в отрасли |

|

Добыча полезных ископаемых |

35654,6 |

36074,37 |

1% |

25,9 |

|

Обрабатывающие производства |

248026,5 |

247811,93 |

0% |

4,1 |

|

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха |

47612,1 |

47469,12 |

0% |

1,2 |

|

Строительство |

92880,4 |

90845,35 |

-2% |

4,7 |

|

Торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов |

142554,5 |

140238,50 |

-2% |

5,5 |

|

Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания |

20980,9 |

22324,81 |

6% |

3,0 |

|

Транспортировка и хранение |

152219,6 |

152016,43 |

0% |

1,3 |

|

Деятельность финансовая и страховая |

26863,2 |

28295,13 |

5% |

0,4 |

|

Деятельность по операциям с недвижимым имуществом |

33419,9 |

35136,05 |

5% |

0,03 |

Источник: рассчитано авторами по [12].

Заключение

Эффективное использование трудового потенциала предполагает выявление специфических особенностей его пространственно-временной динамики. В данном исследовании показано, что распределение трудового потенциала неоднородно в разрезе регионов и рассматриваемых видов экономической деятельности, а также и на уровне предприятий и организаций, образующих отрасль.

Анализ динамики среднесписочной численности занятых выявил устойчивую тенденцию к ее снижению в большей части видов экономической деятельности, образующих воспроизводственный контур региона или национальной экономки в целом. Принимая во внимание, что такая динамика может являться следствием закономерных изменений, вызванных в первую очередь эффектами цифровой трансформации, следует выделять в региональном многообразии лучшие практики, позволяющие эффективно извлекать дополнительную ценность при использовании трудовых ресурсов в условиях проявления рисков, сопутствующих ведению профессиональной деятельности, и изменениях внешней конъюнктуры.

Выявление типологических групп субъектов хозяйственной деятельности по уровню развития трудового потенциала может являться основой для построения оптимального баланса трудовых ресурсов.

Результаты данной работы могут быть использованы для принятия обоснованных управленческих решений в области оптимизации распределения трудового потенциала региона и также для разработки стратегий социально-экономического развития, способствуя устойчивому и эффективному развитию экономики региона в целом.