Введение

В начале третьего десятилетия XXI века российский агропромышленный комплекс (АПК) вышел на траекторию устойчивого роста, закрепив своё положение нетто-экспортера продовольствия. Переход от превалирования сырьевых поставок к высокодоходному сегменту продуктов глубокой переработки сопровождается институциональными реформами и технологическим обновлением. Стратегия социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года фиксирует целевое значение аграрного экспорта сорок пять миллиардов долла ров США, что вдвое превышает показатели 2020 года. Однако на пути к реализации стра тегических амбиций сохраняется сложный комплекс внешних и внутренних ограничений, начиная от санкционного давления и геополитической турбулентности и заканчивая недостаточным уровнем инновационной активности фермерских хозяйств.

Рост мирового спроса на экологически чистые продукты и корма, а также тренд на региональную продовольственную безопасность, создают окна возможностей для российской продукции, обладающей конкурентным преимуществом по себестоимости производства зерна, масличных и рыбы. При этом стру ктура экспорта постепенно трансформируется в пользу продуктов с высокой добавленной стоимостью, включая мясопереработку, кондитерские изделия и масложировые товары. Географическая диверсификация потоков способствует снижению рисков, однако приводит к удлинению транспортных плеч и потребности в модернизации портовой инфраструктуры Азово-Черноморского и Дальневосточного бассейнов.

Научный интерес к теме обусловлен необходимостью комплексной оценки количественных и качественных параметров российского агроэкспорта, выявлением скрытых зависимостей между мерами государственной поддержки, логистическими инновациями и ценовой конъюнктурой мировых рынков. С учётом того, что до недавнего времени экспортные поставки формировались в основном ситуативно, отсутствие системного анализа препятствовало выработке долгосрочных решений. Современные вызовы – глобальная климатическая нестабильность, технологическая гонка пищевых технопарков и усиление протекционизма – требуют от исследователей междисциплинарного подхода, сочетания эконометрических методов и экспертной оценки.

Цель исследования – определить ключевые тенденции, факторы конкурентоспособности и возможные траектории роста экспорта сельскохозяйственной продукции России до 2030 года на основе комплексного анализа статистических данных и разработать практические рекомендации для повышения эффективности экспортной политики.

Отечественная исследовательская школа по проблематике аграрного экспорта зародилась в 2000-е годы и сегодня представлена широким спектром научных работ. Так, Бутакова М.М. подчёркивает влияние технологической модернизации перерабатывающих предприятий на рост добавленной стоимости продукции [1]. В свою очередь, Джангарова Г.К. совместно с коллегами акцентируют значимость логистических коридоров «Север- Юг» для расширения азиатских рынков сбыта [2]. Азжеурова М.В. отмечает, что рыбная продукция остаётся недооценённым резервом валютных поступлений, несмотря на высокую биоресурсную базу [3]. Александрова Л.А. выделяет категорию «экспортная конкурентоспособность» и предлагает авторскую методику её оценки на уровне мезорегионов [4], в то время как Беляев С.А. характеризует геополитические угрозы как ключевой внешний ограничитель [5]. Борзунов И.В. и Калицкая В.В. анализируют санкционные шоки 2022–2024 годов, показывая адаптационный потенциал через цифровые биржевые платформы [6]. Экспортно-ориентированную модель развития сельских территорий предложили Воронин Б.А. и соавт., подчёркивая мультипликативный эффект на доходы домохозяйств [7].

Исследования Исаевой О.В. демонстрируют растущую роль малых и средних предприятий в сегменте нишевых продуктов, например органического мёда [8]. Киселёв С.В. совместно с Ромашкиным Р.А. применяют модель частичного равновесия, выводя прогноз экспорта до 2030 года на уровне 1,2-кратного увеличения, при условии расширения посевных площадей масличных культур [9]. Назаров Д.М. раскрывает зарубежный опыт цифровизации сельского хозяйства, пригодный для локализации в российских условиях [10].

По мнению Петруниной И., потенциал экспорта мясной индустрии ограничен несоответствием ветеринарных стандартов стра н-импортёров [11]. Водясов П.В. и коллеги показывают, что зерно остаётся фундаментом экспортного портфеля: без учёта этого сегмента положительное сальдо резко сократится [12]. Савельева М.И. подчёркивает, что именно экспорт является целевым индикатором приоритетного проекта в аграрной сфере [13]. Стадник А.Т. оценивает федеральный механизм финансового субсидирования экспортёров и предлагает дифференциацию ставок компенсации в зависимости от технологичности продукции [14, 15].

Таким образом, анализ литературы демонстрирует многочисленные подходы к оценке экспортного потенциала, однако остаётся недостаточно изученным вопрос комплексной интеграции логистических, финансовых и технологических факторов в единую прогнозную модель.

Методы и материалы исследования

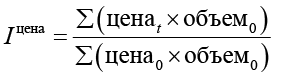

Эмпирической основой послужили официальные статистические ряды экспорта сельскохозяйственной и продовольственной продукции России за 2018–2024 гг. Источники: Федеральная таможенная служба (коды ТН ВЭД 4–6 знаков), Министерство сельского хозяйства и Центр отраслевой экспертизы, ФГИС «Зерно», международная база FAOSTAT. Стоимость пересчитана в долла ры США по среднегодовым курсам Банка России. Период 2018–2023 – окончательные данные; 2024 – предварительные (оперативные). Товарные позиции сведены в пять групп: зерновые; масличные и растительные масла; рыбная продукция; мясо и переработка; продукты глубокой переработки. Выполнены: удаление дубликатов, проверка выбросов по межквартильному размаху с ручной верификацией по первоисточникам, унификация единиц измерения (тонны и долла ры США). Далее выполнена валютно-ценовая нормализация: номинальные значения переведены в долла ры США по среднегодовым курсам; для отделения ценового и количественного компонентов применена индексная декомпозиция Ласпейреса на основе мировых индикаторов цен и фактических экспортных объёмов.

Общая стоимость экспорта за период t рассчитывается как сумма по товарным группам:

V t = ∑( ценаt × объемt ),

где ценаt – средняя экспортная цена одной группы в долла рах/тонну; объемt – физический объём в тоннах.

,

,

где «0» – базовый год (2018). Он показывает, во сколько раз изменилась стоимость из-за цены при неизменных базовых объёмах.

Декомпозиция изменения стоимости между базовым годом и годом t раскладывается на три части:

ΔV = ∑( ценаt – цена0 ) объем0 + + ∑ ценаt ( объемt – объем0 ) + + ∑ ( ценаt – цена0 ) ( объемt – объем0 )

Все величины – по товарным группам; «совместный эффект» показывает, как одновременные изменения цены и объёма усиливают (или ослабляют) общий результат. Прогноз стро ится помесячно до декабря 2030 года с последующей годовой агрегацией. Задаются внешние траектории: мировые цены на продовольствие (FAOSTAT), курс рубл я (Банк России), для каждой величины рассчитывается коэффициент чувствительности – на сколько процентов меняется экспортная выручка при изменении фактора на 1 %. Эти коэффициенты подбираются по фактическим данным 2018–2023 годов и проверяются на 2024-м (предварительные данные). Рассматриваются три сценария: базовый (инерционный), оптимистичный (улучшение логистики и финансирования, снижение фрахта) и консервативный (ограничения усиливаются).

Результаты исследования и их обсуждение

Перед представлением анализа стоимости российского аграрного экспорта необходимо подчеркнуть, что оценка темпов роста российских аграрных поставок за последние семь лет обусловлена одновременным влиянием макроэкономических и отраслевых дра йверов. К числу макроэкономических факторов относим курс рубл я, глобальную ценовую конъюнктуру и изменение логистических плеч в связи с ограничениями на западных направлениях. Отраслевые дра йверы включают совершенствование семеноводческого фонда, рост урожайности за счёт точного земледелия и расширение линейки продуктов глубокой переработки. Синергия данных факторов обуславливает положительную динамику экспортной выручки при неоднородности в разбивке по товарным сегментам. Анализируя официальную статистику Федеральной таможенной службы и Центра отраслевой экспертизы Минсельхоза, мы фиксируем, что ключевым переломным моментом стал 2022 год, когда совокупный сельскохозяйственный экспорт достиг 38,1 мл рд долл. , превысив докризисный уровень на 22 %. Вместе с тем дисперсия прироста по годам связана с волатильностью мировых цен на зерно и масличные (таблица 1).

Представленные данные показывают устойчивый восходящий тренд с кумулятивным приростом 49 % за семилетний период. Средний ежегодный темп роста составил 6,6 %, что превышает средний темп мирового аграрного экспорта (около 4 %). Максимальный скачок отмечен в 2021 году вследствие бума мировых цен на зерновые и растительные масла. Замедление 2023–2024 гг. обусловлено насыщением рынков Турции и Египта, а также повышением фрахтовых ставок. Несмотря на это, структурные реформы в логистике и финансовые меры (льготное аккредитивное финансирование 2,5 % годовых) удерживают положительную динамику. Проекция тренда методом экспоненциального сглаживания предполагает достижение 47 мл рд долл. в 2030 г., однако при условии сохранения текущих господдержек.

Таблица 1

Стоимость российского аграрного экспорта, 2018–2024 гг.

|

Год |

Экспорт, млрд долл. |

Темп роста к пред. году, % |

|

2018 |

27,0 |

– |

|

2019 |

28,4 |

5,2 |

|

2020 |

30,1 |

6,0 |

|

2021 |

34,6 |

14,9 |

|

2022 |

38,1 |

10,1 |

|

2023 |

39,5 |

3,7 |

|

2024 |

40,2 |

1,8 |

Источник: составлена авторами на основе данных Федеральной таможенной службы. Таможенная статистика [Электронный ресурс]. URL: https://customs.gov.ru/statistic/vneshn-torg/vneshn-torg-countries (дата обращения: 01.07.2025).

Перед анализом стру ктуры российского аграрного экспорта отметим, что диверсификация номенклатуры является маркером зрелости экспортной стра тегии: чем выше доля переработанной продукции, тем устойчивее национальная продовольственная система к ценовым шокам сырьевых рынков. В российском контексте трансформация товарной стру ктуры происходит через инвестиции в глубинную переработку зерна (глютен, крахмало-паточная продукция), развитие масложирового кластера и ускоренный рост мясопереработки. Дополнительным импульсом служат программы экспортных сертификационных центров, обеспечивающие допуск на рынки стра н Персидского залива и Юго-Восточной Азии. Анализ стру ктурных сдвигов базируется на параллельном использовании данных таможенной статистики и реестра ФГИС «Зерно» (табл. 2).

Сравнение с 2018 годом, когда доля зерновых превышала 56 %, подтверждает прогресс в диверсификации. Увеличение веса переработанных продуктов на 9,1 п.п. свидетельствует о см ещении экспортной ориентации к высокой добавленной стоимости. Масложировой сегмент вырос на 140 % за счёт введения новых мощностей по глубокой переработке сои и рапса в Приволжском федеральном округе. Рыбная продукция укрепила позиции благодаря расширению квот на экспорт минтая и лососёвых. Мясной сектор показал самый высокий относительный прирост (около 170 %) после открытия рынка Китая для российской говядины и птицы. Вывод: дальнейшее сокращение доли зерновых до 35 % к 2030 году является реалистичной целью при условии поддержки пищевых технопарков и субсидирования логистики холодной цепи.

Систематизируем ключевые детерминанты конкурентоспособности российского аграрного экспорта, выделенные в ходе эмпирического анализа. Эти детерминанты сгруппированы по направлениям воздействия: ресурсно-технологический потенциал, институционально-финансовая среда и внешнеэкономические условия. Практическая значимость сводится к возможности адресного распределения бюджетных стимулов и корректировки регуляторики.

Матрица демонстрирует (табл. 3), что решающим дра йвером станет ускоренная цифровизация агропроизводства: повышение проникновения систем точного земледелия на 25 п.п. способно обеспечить до 1,8 мл рд долл. дополнительной экспортной выручки. Логистическое расширение Дальневосточного порта «Суходол» с вводом глубоководного терминала увеличит пропускную способность на 17 мл н т, что эквивалентно 3,4 мл рд долл. экспорта зерна и масличных. Финансовый рычаг льготного кредитования при повышении доли субсидируемых контрактов до 40 % позволяет нейтрализовать эффект укрепления рубл я в коридоре 5–7 %.

Таблица 2

Структура российского аграрного экспорта в 2024 году

|

Товарная категория |

Объём, млрд долл. |

Доля, % |

|

Зерновые культуры |

16,5 |

41,0 |

|

Масличные и масла |

7,4 |

18,4 |

|

Рыбная продукция |

5,8 |

14,4 |

|

Мясо и продукты переработки |

4,2 |

10,4 |

|

Продовольственные товары глубокой переработки |

6,3 |

15,8 |

|

Итого |

40,2 |

100 |

Источник: составлена авторами на основе данных Федеральной таможенной службы. Таможенная статистика [Электронный ресурс]. URL: https://customs.gov.ru/statistic/vneshn-torg/vneshn-torg-countries (дата обращения: 01.07.2025).

Таблица 3

Интегрированная матрица факторов и прогнозных показателей экспорта РФ до 2030 года

|

Группа факторов |

Ключевые показатели (значение 2024 г.) |

Влияние (+/–) |

Целевой ориентир 2030 г. (оптимистичный) |

|

Ресурсно- технологические |

Урожайность зерновых = 3,4 т/га; цифровизация пашни = 45 % |

+ |

Урожайность = 3,9 т/га; цифровизация = 70 % |

|

Институционально- финансовые |

Доля льготных экспортных кредитов = 27 % |

+ |

40 % |

|

Логистические |

Портовая мощность Дальнего Востока = 38 млн т |

+ |

55 млн т |

|

Санкционные риски |

Ограничения страхования судов |

– |

Смягчение через азиатских страховщиков |

|

Рыночные |

Средняя мировая цена пшеницы = 260 долл./т |

± |

240–270 долл./т |

|

Прогнозная стоимость экспорта, млрд долл. |

40,2 |

– |

47,0 |

|

Доля переработанной продукции, % |

59 |

+ |

65 |

Источник: составлена авторами на основе данных Федеральной таможенной службы. Таможенная статистика [Электронный ресурс]. URL: https://customs.gov.ru/statistic/vneshn-torg/vneshn-torg-countries (дата обращения: 01.07.2025).

На рынке стра хования морских перевозок ключевым инструментом видится заключение рамочных соглашений с азиатскими стра ховщиками, снижая транзакционные издержки на 0,3–0,5 п.п. операционной прибыли. Если все позитивные факторы реализуются, оптимистичный сценарий 47 мл рд долл. в 2030 г. достижим. В консервативном случае, при усилении санкций и сохранении узких мест логистики, экспорт может зафиксироваться на уровне 42 мл рд долл.

Заключение

Проведённое исследование выявило системную трансформацию российского сельскохозяйственного экспорта: от доминирования сырьевых поставок к возрастающему присутствию высококонкурентных продуктов глубокой переработки. Ключевыми факторами успешного развития выступают технологические инновации, институциональные механизмы финансирования и географическая диверсификация рынков. Рост экспортной стоимости на 49 % за 2018–2024 гг. демонстрирует потенциал освобождения отрасли от зависимости от конъюнктуры товарных площадок. Однако сохраняющиеся внешние ограничения – санкционные риски, логистические издержки и валютная волатильность – требуют адресных мер.

Прогноз до 2030 года при благоприятной макросреде предусматривает достижение уровня 47 мл рд долл. , при этом доля переработанной продукции способна превысить 65 %. Достижение целевых ориентиров возможно при условии синергии государственной поддержки, частных инвестиций и научно-технологического обеспечения. Результаты исследования могут служить основанием для корректировки федеральных и региональных экспортных программ, разработки отраслевых дорожных карт и внедрения инновационных финансовых инструментов стра хования торговых рисков. Таким образом, российский агропромышленный комплекс имеет потенциал стать устойчивым источником валютных доходов и технологического развития, способствующим продовольственной безопасности как внутри стра ны, так и на международных рынках.