Введение

Трансформационные процессы происходят вокруг нас каждый день. Они протекают как реакция на возникающие риски и угрозы. Но, в свою очередь, могут порождать новые угрозы и риски. Изменение климата, загрязнение и деградация окружающей среды, демографические проблемы – примеры изменений в физическом мире, которые требуют трансформаций в обществе, экономике, управлении, и даже образовании. В ответ на эти изменения появляются новые правила, по которым живет общество, и согласно которым государство регулирует социально-экономические процессы (например, углеродное регулирование, ограничение использования ресурсов и материалов). Меняются модели поведения – ответственное поведение, принятие инвестиционных решений с учетом экологических и социальных аспектов (импакт-инвестирование) и др.). На формирование моделей поведения большое влияние оказывают университеты. Они не только создают знание, но и формируют культуру устойчивого развития.

Целью исследования является определении роли университетов как институциональных акторов в процессе реализации ESG-повестки, реализации образовательных программ и научных проектов, ориентированных на устойчивое развитие и формирование культуры устойчивого развития. Основными исследовательскими вопросами являются: 1) каким образом университеты влияют на реализацию ESG-повестки? 2) какие инструменты используют университеты для формирования культуры устойчивого развития?

Материалы и методы исследования

Методология исследования базируется на применении совокупности общенаучных и специальных методов исследования. На первом этапе исследования на основе контент-анализа научной литературы из реферируемых научных баз Scopus и eLIBRARY была определена структура ESG экосистемы и выделена роль университетов в реализации повестки устойчивого развития. На втором этапе исследования на примере кейса Финансового университета при Правительстве Российской Федерации были сформированы направления реализации политики устойчивого развития в университете, а также были разработаны методические обеспечение экономических дисциплин, ориентированных на формирование у студентов культуры устойчивого развития, знаний об социально-экологических угрозах, их экономических последствий и мерах минимизации рисков.

Теоретической основой исследования являются работы российских и зарубежных ученых, посвященных вопросам устойчивого развития, формирования ESG-метрик и определения роли экономических субъектов в реализации принципов устойчивого развития. К основным тенденциям современного этапа относят глобальный переход жизни, характеризующийся коренными изменениями, происходящие в жизни на планете под воздействием техногенного общественного развития; глобальный демографический переход, определяющий процесс глобальной демографической модернизации; энергетический переход, связанный со значительными структурными изменениями в мировой энергетической системе. Вот уже больше 50 лет мировое сообщество находится в поиске новой парадигмы развития, это «движение происходит по линии поиска повышения уровня прибыльности, конкурентоспособности и общей жизнестойкости посредством поддержания экономического и социального развития» [1, С. 21]. Концепция устойчивого развития как общемировая философия получает конкретное воплощение в реализации каждой страной и каждым хозяйствующим субъектов ESG-политики, сочетающей в себе экологические, социальные и управленческие аспекты и метрики [16, 9]. Современная парадигма – это переход к регенеративной экономике, сочетающей в себе принципы устойчивого развития и системное мышление, определяемое «ответственным отношением к производству, потреблению, окружающей среде» [1, С. 43]. Концепция трех факторов устойчивого развития Дж. Элкингтон – планета, люди, прибыль (Planet, People, Profit) [14] стала одной из основополагающих, хотя и не бесспорной при ее реализации [10]. Сформированные на международном уровне цели устойчивого развития (ЦУР) необходимо соотносить с национальными целями развития, рассматривать их «в русле национальных приоритетов» [3, С. 56]. А декомпозиция целей устойчивого развития на региональном и муниципальном уровнях позволяет не только сопоставлять цели ЦУР ООН с приоритетами регионального и муниципального развития, но и проводить определенную «сшивку» нормативных правовых документов для декомпозиции национальных целей развития России до уровня регионов и муниципальных образований» [7, С. 640].

Основными методами исследования, применяемыми в работе, стали: 1) контент-анализ научных источников по проблемам устойчивого развития, ESG-трансформаций и участия университетов в этих процессах; 2) экономико-статистический метод и метод рейтингования, на основе которых определялись и анализировались основные риски устойчивого развития, рэнкинги университетов как структурных единиц ESG-инфраструктуры; научные методы дедукции, синтеза, сравнения, на основе которых были разработаны обучающие материалы, включающие в себя вопросы ESG-трансформаций.

Результаты исследования и их обсуждение

1. ESG-экосистема и роль университетов в ее формировании

Угрозы и риски являются важным и возрастающим фактором, на который необходимо обращать внимание при осуществлении любой хозяйственной деятельности. Количество рисков и угроз все время возрастает, а также меняется их природа и структура. Если еще 10 лет назад на первое место выходили экономические риски, то к настоящему времени наибольшую значимость для хозяйственной деятельности приобретают киберриски и риски устойчивого развития, а в перспективе на ближайшие 10 лет ключевыми рисками признаются экстремальные погодные явления, критические изменения систем Земли, утрата биоразнообразия и крах экосистем, нехватка природных ресурсов (таблица).

Поэтому, важным направлением является применение риск-ориентированного подхода при осуществлении любой хозяйственной деятельности, прогнозирование угроз, рисковых событий, определение проактивных действий по их недопущению и активных действий по их минимизации.

Можно констатировать факт, что к настоящему моменту времени уже сложилось восприятие ESG-трансформаций как объективной реальности на макро-, мезо- и микроуровнях, и хозяйствующие субъекты «выстраивают свои бизнес-процессы в соответствии с принципами экологичности, социальности и корпоративности» [6, С.74]. Но также можно говорить и о ESG-рисках и необходимости их интеграции в системы управления государством, регионом, предприятием [11], формированию многомерного подхода к созданию ценностей с учетом принципов устойчивого развития и ориентации на перспективу развития, внешние и внутренние ценностные установки предложен, возникающие риски и угрозы [15]. На этом фоне возрастает роль университетов как институциональных участников ESG-инфраструктуры, обеспечивающих экономический рост стран, регионов и отдельных хозяйствующих субъектов [13]. «Cовременные университеты уже давно вышли за пределы образовательного пространства и начинают формировать тренды в таких областях социально-экономической жизни, как возобновляемая энергетика, экология, здоровая окружающая среда и здоровье населения» [4, С.420], формируют «зеленую» культуру социального, экологического и экономического поведения человека [2].

Ключевые риски макроэкономического развития

|

Год |

Топ 5 рисков по тяжести последствий |

|

2016 |

Риски экономической конъюнктуры, риски нарушения бизнес-процессов, политическая нестабильность, несоблюдение регуляторных законодательных норм, недобросовестная конкуренция |

|

2018 |

Киберугрозы, неопределенность экономического роста, геополитическая неопределенность, изменение потребительского спроса, сверхрегулирование |

|

2020 |

Киберугрозы, неопределенность экономического роста, ключевые навыки персонала, мошенничество, кража данных |

|

2022 |

Киберугрозы, сбои в цепочках поставок, геополитическая неопределенность, сверхрегулирование, неопределенность экономического роста |

|

2024 |

Экстремальные погодные условия, ошибочная информация, генерируемая искусственным интеллектом, социальная и/или политическая поляризация общества, рост стоимости жизни, кибератаки |

|

2025 |

Государственные вооруженные конфликты, экстремальные погодные явления, геоэкономическая конфронтация, дезинформация и распространение ошибочной информации, поляризация общества |

|

2035 (прогноз) |

Экстремальные погодные явления, критические изменения систем Земли, утрата биоразнообразия и крах экосистем, нехватка природных ресурсов, распространение ошибочной информации (в том числе из-за применения технологий искусственного интеллекта) и дезинформация |

Источник: сгруппировано автором по материалам Всемирного экономического форума и Европейской федерации ассоциаций риск-менеджмента: URL: https://www.ferma.eu/app/uploads/2022/07/ERM-REPORT_FERMA_2022_FINAL.pdf (дата обращения 03.05.2025); URL:https://www3.weforum.org/docs/WEF_The_Global_Risks_Report_2024.pdf (дата обращения 19.06.2025); URL: https://reports.weforum.org/docs/WEF_Global_Risks_Report_2025.pdf (дата обращения 19.06.2025)

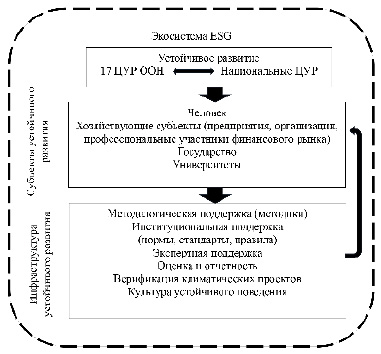

Рис. 1. ESG экосистема Источник: составлено автором

Формирование и модернизация образовательных программ с учетом принципов устойчивого развития обеспечивает принятие обучающимися решений во всех областях с учетом современных требований и реалий [5], формирует и устойчивые позиции самого университета [8].

Впервые, на международном уровне координация ключевых действий университетов по достижению ЦУР была реализована в рамках подписания Таллуарской декларации устойчивого развития университетов (1990 год). По состоянию на сентябрь 2024 года число подписантов достигло 527, в число которых входят 4 учебных заведения России[1]. Далее в разных странах (включая Российскую Федерацию) университетами принимаются декларации, соглашения и реализуются программы устойчивого развития. Подготовка высококвалифицированных кадров разных специальностей, способных решать в совокупности экологические, социальные и управленческие проблемы, является одной из главных задач университетов в части достижения целей устойчивого развития. Три традиционные миссии университетов – обучать, исследовать, социализировать – трансформируются с учетом ESG-повестки и реализуются через развитие компетенций студентов, проведение научных исследований, распространение знаний об устойчивом развитии.

Университеты одновременно являются значимым актором инфраструктуры и экосистемы ESG. Инфраструктура ESG представляет собой совокупность организаций, осуществляющих разработку и составление ESG-рейтингов, верификацию климатических проектов, сертификацию систем, стандартизацию нефинансовой отчетности.

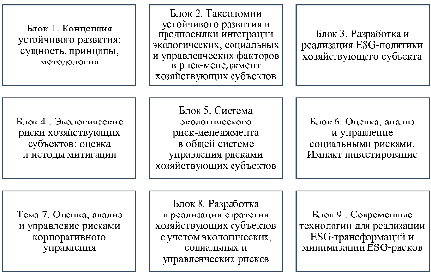

Рис. 2. Базовые блоки дисциплины «ESG и риски устойчивого развития бизнеса» Источник: составлено автором

Экосистему ESG можно рассматривать как «динамичное и постоянно развивающееся сообщество, объединяющее различные заинтересованные стороны, которые на основе общих целей и интересов создают новую ценность, отвечающую ожиданиям общества и растущим запросам потребителей» [12, С.12]. Являясь, с одной стороны. участником ESG экосистемы, университеты формируют новую ценность через реализацию принципов устойчивого развития в университете и через аккумуляцию и передачу знаний и формирование компетенций. В то же время, университеты формируют культуру устойчивого поведения обучающихся, которые являются субъектами устойчивого развития и впоследствии становятся лицами, принимающими решения относительно будущего развития. На рисунке 1 представлен фрейм ESG экосистемы, включающей в себя элементы ESG инфраструктуры.

2. Организационное и методическое обеспечение ESG-повестки

На примере Финансового университета при Правительстве Российской Федерации покажем, как в образовательной и научной деятельности сочетаются две современные тенденции: ориентация на устойчивое развитие и риск-ориентированный подход.

Финансовый университет в 2025 занимает 22 место по России и 601-650 места в мире в Московском международном рейтинге «Три миссии университета (MosIUR)»[2], 10 место в России и 931-940 место в мире в ESG-рейтинге вузов QS Sustainability Rankings[3]. В разрезе ESG факторов наилучший балл университет имеет по управленческой позиции (G) – так называемое Good Governance («хорошее управление»), основывающееся на принципах прозрачности, оперативности, эффективности. По социальным критериям (S) университет имеет средние позиции. По критериям, связанным с окружающей средой (E) – позиции не достаточно высокие. Рейтинг «Три миссии университета (MosIUR)», как нормализованный показатель, включающий индикаторы по группам образование, наука, социальная активность подтверждает высокий уровень образования и социальной активности университета.

Для усиления позиций и достижения целей устойчивого развития в университете на постоянной основе реализуются программы ресурсосбережения, актуализируются программы обучения с учетом ESG повестки, реализуются научные исследования по этой тематике. На кафедре экономической безопасности и управления рисками программы устойчивого развития сочетаются с риск-ориентированным подходом. Практика преподавания дисциплин по проблемам управления рисками устойчивого развития включает в себя реализацию таких дисциплин как «ESG и риски устойчивого развития бизнеса», «Экологические риски и их регулирование», «Экологическая безопасность». Данные дисциплины реализуются во многих образовательных (ОП) и магистерских (МП) программах направления подготовки «Экономика»: ОП «Бизнес и корпоративные финансы», ОП «Экономическая безопасность и управление рисками», МП «Управленческий учет в бизнесе», МП «Финансы корпораций и ESG – трансформация бизнеса. На рисунке 2 представлены базовые блоки дисциплины «ESG и риски устойчивого развития бизнеса».

Представленный подход к реализации учебных дисциплин позволяет формировать экономико-управленческие компетенции обучающихся с одновременной ориентацией на принципы устойчивого развития; экологические и социальные аспекты хозяйственной деятельности; экономические обоснования и направления митигации возникающих рисковых событий; стратегическое видение перспектив развития хозяйствующих субъектов.

Заключение

Проведенное исследование подтверждает возрастающую роль университетов в реализации ESG повестки, заключающуюся в достижении целей устойчивого развития через подготовку высококвалифицированных специалистов и формирование культуры устойчивого поведения. Как участники одновременно и ESG экосистемы и ESG инфраструктуры деятельность университетов может быть направлена на формировании модели ответственного поведения, что предполагает заботу об окружающей среде, принятие инвестиционных решений с учетом экологических и социальных аспектов на всех уровнях хозяйствования. Развитие научно-исследовательских направлений по проблематике устойчивого развития, социальным и экологическим проблемам позволяет университетам улучшать позиции в рейтингах, интегрировать научные исследования в методические разработки и учебные курсы, формировать комплексный подход к реализации повестки устойчивого развития.