Введение

Современные сельские территории сталкиваются с рядом проблем, среди которых выделяются низкая занятость населения, слабое развитие социальной сферы и недостаточная доступность современных технологий. Решением этих проблем может стать создание инновационных хабов – центров, объединяющих научные исследования, образование и предпринимательство. Такие структуры способны привлечь инвестиции, создать рабочие места и повысить качество жизни сельского населения [2].

Основной целью исследования является изучение возможности эффективного внедрения инновационных центров в сельские районы, учитывая региональные условия и проблемы, а также предложить практические шаги для решения существующих барьеров и повышения экономической привлекательности сельских территорий.

Гипотеза. Эффективное функционирование инновационных хабов требует учета ряда региональных особенностей и целевых мер государственной политики, направленных на формирование устойчивой инновационно-предпринимательской среды.

Основные задачи включают анализ регионального контекста, идентификацию препятствий, формулировку рекомендаций по совершенствованию правовых норм и инструментариев поддержки, повышение инвестиционной привлекательности сельских районов, проведение просветительной работы и устранение технологического отставания. Решение поставленных задач должно способствовать формированию оптимальной среды для функционирования инновационных центров, обеспечивающей приток квалифицированной рабочей силы и рост конкурентоспособности сельских территорий [1].

Исследование направлено на изучение важности внедрения инновационных центров для стимулирования социального и экономического роста сельских территорий, а также на определение способов их успешного освоения, рассматривая ситуацию на примере Краснодарского края.

Материал и методы исследования

Исследование основывалось на детальном анализе официальных экономико-социальных характеристик Краснодарского края, а также эмпирических исследований путем опросов экспертов или руководителей фермерских хозяйств 37 организаций малого и среднего бизнеса региона. Данные собирались методом анкетирования и интервьюирования в течение 2023–2024 гг., обрабатывались методами статистического анализа и контент-анализа.

Материалы настоящего исследования сформированы на основании детального изучения существующей нормативной базы, регулирующей вопросы создания и функционирования инновационных центров в сельских районах. Использовался контент-анализ федеральных законов, постановлений правительства, указов президента и региональных нормативных актов, касающихся государственной поддержки инноваций, развития инфраструктуры и поддержки предпринимательской деятельности [3, 4].

Результаты исследования и их обсуждение

Для всестороннего анализа успешности внедрения инновационных хабов в российские сельские территории крайне важным представляется введение системы объективных оценочных критериев, позволяющих отслеживать прогресс и эффективность действий. Таким образом, целесообразна разработка набора ключевых показателей эффективности (KPI), который даст возможность качественно измерять достижения и вовремя реагировать на возникающие трудности.

Основные KPI инновационных хабов:

− научно-техническая активность: количество проведенных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), число полученных патентов и выданных лицензий на новые технологии. Этот показатель отражает способность хабов генерировать инновационные идеи и коммерциализировать их;

− производительность и доходы: объем выпускаемой продукции и предоставляемых услуг, выражаемый в денежном эквиваленте, динамика прироста выручки компаний, расположенных на территории хаба. Показатели производительности демонстрируют реальную отдачу от внедряемых технологических решений;

− количество резидентов: общее число участников проекта, арендаторов помещений и сотрудников, занятых непосредственно в компаниях-хабах. Этот индикатор иллюстрирует масштаб активности и востребованность пространства среди потенциальных инвесторов и предпринимателей;

− экспорт продукции и услуг: объемы экспорта товаров и услуг, производимых компаниями-хабами, а также доля экспорта в общей структуре продаж. Такой показатель важен для понимания вклада инновационного пространства в международный рынок и способности конкурировать на мировом уровне;

− создание рабочих мест: изменение численности работников в секторе, связанный с работой хабов, динамика увеличения вакансий и трудоустройства жителей близлежащих населенных пунктов. Показатель занятости позволяет оценивать социальную составляющую воздействия инновационных хабов;

− налоговые поступления: сумма налогов, уплаченных предприятиями-инновационными резидентами, находящимися на территории хаба. Чем больше отчислений поступает в бюджеты разных уровней, тем эффективнее работает система налогообложения и стимуляции предпринимательства.

Использование перечисленных KPI позволяет составить целостную картину функционирования инновационных хабов, определяя наиболее значимые направления их деятельности и возможные точки роста. Каждый показатель направлен на оценку конкретного аспекта работы инновационного центра, создавая ясную методику измерения успехов и выявления недостатков.

Опыт развитых стран показывает успешность внедрения инновационных хабов. Например, в Швеции Ideon Science Park представляет собой крупнейший центр компетенции в области биотехнологий и экологии Европы, демонстрируя высокий уровень интеграции науки и реального бизнеса, а также фокусируется на продвижении инновационных агротехнологий и обеспечении устойчивого развития сельских территорий, интегрируя научные открытия в практическую сферу сельского хозяйства [8].

В Германии примером выступает Bayern Innovativ GmbH, расположенный в Баварии. Эта площадка объединяет университеты, исследовательские центры и организации в единую сеть, способствующую эффективному трансферу знаний и технологий в область агробизнеса и биоэкономики [7].

Французский Institut Mines-Telecom Business school расположен вблизи Парижа и специализируется на подготовке специалистов в областях цифровых технологий, телекоммуникаций и инновационных методов ведения бизнеса. Он активно сотрудничает с местными предпринимателями и международными корпорациями, предлагая платформы для совместного проектирования и тестирования инновационных решений в сфере агротехники, робототехники и цифровых сервисов [9].

В Китае тоже имеется значительный опыт в создании инновационных зон. Например, Agricultural High-tech Zone в провинции Шаньдун стал ярким примером интеграции научных исследований, производственных мощностей и учебных заведений. Подобные комплексы обеспечивают быстрый переход от теории к практике, ускоряют развитие агротехнических отраслей и повышают их устойчивость к внешним факторам [6].

Российские регионы отличаются разнообразием природных условий, экономических особенностей и культурных традиций. Краснодарский край выделяется благоприятным климатом, плодородными почвами и высоким потенциалом сельскохозяйственного производства, поэтому рассмотрим факторы адаптации инновационных хабов на примере этого региона (таблица 1).

Идея создания инновационных хабов направлена на интенсификацию социально-экономического прогресса сельских районов и обусловлена решением множества актуальных задач, стоящих перед отечественным агропроизводством. Анализ факторов, влияющих на интеграцию инноваций в сельское хозяйство, подчеркивает многообразие природно-географических, социальных и инфраструктурных обстоятельств, которые оказывают влияние на темпы распространения новаторских решений.

Таблица 1

Факторы адаптации инновационных хабов на территории Краснодарского края

|

Фактор |

Описание |

|

Климатические особенности |

Умеренно-континентальный климат с высокой степенью солнечной инсоляции и продолжительным вегетационным периодом создает уникальные возможности для развития специализированных сельскохозяйственных культур и биотехнологий. Требуется разработка инновационных подходов к рациональному использованию климатических преимуществ. |

|

Природные ресурсы |

Наличие значительных площадей черноземных земель, водоемы и природные ландшафты позволяют эффективно интегрировать экологический туризм и производство экологически чистой сельхозпродукции. Необходимо обеспечить эффективное использование ресурсного потенциала региона посредством разработки биоразнообразия и устойчивого земледелия. |

|

Инфраструктурные ограничения |

Низкий уровень развития дорожной сети и отсутствие достаточного количества логистических узлов тормозят выход производителей на внешние рынки. Решение заключается в построении межрегиональных транспортных коридоров и цифровизации управления цепочками поставок. |

|

Социально- демографические показатели |

Молодежь стремится мигрировать в крупные города, сокращается численность активного трудоспособного населения. Важнейшей задачей становится создание привлекательных рабочих мест и условий для привлечения молодежи обратно в село, особенно важно создавать инфраструктуру молодежных сообществ и мероприятий. |

|

Культурный аспект |

Традиционная культура села формирует особый образ жизни и мировоззрение местного населения. Важно учесть этот фактор при разработке образовательных программ и формировании корпоративной культуры инновационных хабов. Интеграция традиционных форм хозяйствования с современными технологиями обеспечит гармоничное развитие инновационной экосистемы. |

Источник: составлено авторами на основе [3, 4]

Таблица 2

Анализ этапов реализации концепции инновационных хабов

|

Этапы |

Принятые законодательные меры |

Недостающие меры |

Причины недостаточности существующих мер |

|

Предварительный анализ региональных особенностей |

Федеральный закон № 244-ФЗ «Об инновационном центре «Сколково»» [12] |

Четкие критерии отбора территорий и стандартизированные методы оценки |

Нет строгих критериев выбора регионов, ведётся произвольное распределение ресурсов |

|

Стратегическое планирование |

Указ Президента РФ № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (развитие цифровой экономики и научной базы) [10] |

Механизмы поэтапного планирования и мониторинга исполнения |

Общие цели не предполагают конкретных мер по привлечению инноваций на региональном уровне |

|

Запуск пилотных проектов в части установления правил проведения экспериментов в сфере цифровых инноваций, включая создание специальных режимов для внедрения новых технологий, таких как сенсоры, цифровая маркировка и обработка данных в сельском хозяйстве |

Федеральная программа экспериментального правового режима регулируется Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 258-ФЗ «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации» [11] |

Специализированные институты защиты авторских прав и интеллектуальной собственности |

Не разработана специальная защита разработок инновационных хабов от недобросовестного копирования |

Источник: составлено авторами на основе [4, 5]

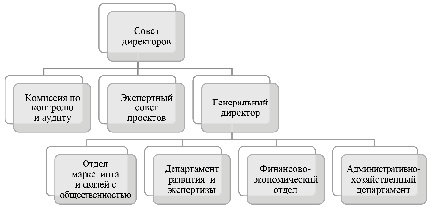

Схема управления инновационным хабом Источник: составлено авторами

Однако указанные сложности не должны являться причиной отказа от внедрения инновационных хабов. Предлагаемый подход подразумевает подробное рассмотрение последовательности этапов реализации указанной концепции, с акцентом на выделение базовых трудностей, возникающих на каждом этапе, несмотря на предшествующую инициативу государства по принятию определенных нормативно-правовых актов. Данный анализ позволил выявить степень готовности регионов к процессу внедрения инновационных схем и предложил рекомендации по оптимизации усилий, повышающих продуктивность преобразований (таблица 2).

Проведённый анализ показал, что существующие законодательные акты создают базовую платформу для развития инновационных хабов, однако страдают фрагментарностью и недостаточным учётом реальных нужд сельских территорий. Перспективы дальнейшего совершенствования заключаются в комплексной проработке механизмов отбора, планирования, информационного обмена и защиты интеллектуальных активов, что позволит устранить выявленные недостатки и активизировать процессы трансформации сельских регионов.

Также, предлагаем схему управления инновационными хабами, которая основана на принципах разделения полномочий и специализации, что обеспечивает четкое распределение ответственности и ускоряет принятие эффективных решений (рисунок).

Оптимальная схема управления инновационными хабами должна строиться на принципах делегирования полномочий и концентрации ответственности, что позволит оперативно реагировать на вызовы и обеспечивать эффективные решения. Высшее руководство представлено Советом директоров, утверждающим стратегию и решающим ключевые вопросы, тогда как повседневную деятельность возглавляет генеральный директор, ответственный за финансы, кадры и достижение намеченных целей. Для повышения прозрачности и доверия создается независимый экспертный совет, оценивающий представленные проекты и формирующий рекомендации по приоритетным направлениям. Отдельные функциональные подразделения специализируются на выполнении конкретных задач, таких как маркетинг, юридическая поддержка, управление финансами и эксплуатация инфраструктуры. Все это вместе образует стройную систему управления, способную обеспечить комплексное развитие инновационных хабов и выполнение поставленных задач.

Заключение

Настоящее исследование продемонстрировало высокую значимость внедрения инновационных хабов для активизации социально-экономического развития сельских территорий, подчеркнув широкие возможности, открывающиеся благодаря интеграции научных открытий, новейших технологий и уникальных социокультурных характеристик местных сообществ. Одновременно были выявлены существенные преграды, мешающие полной реализации заложенного потенциала, главным образом относящиеся к несовершенствам нормативной базы, дефициту компетентных кадров, ограниченной доступности цифровых коммуникаций и сохранению низкого уровня привлекательности сельских территорий для инвестиций.

Сформулируем следующие обоснованные предложения, направленные на повышение эффективности практической реализации концепции инновационных хабов:

− целесообразно установление чётких количественных и качественных показателей, характеризующих зрелость региона для создания инновационных платформ, что позволит избежать случайного выбора территорий и необоснованного перераспределения материальных ресурсов;

− нужно наладить механизмы адресной финансовой поддержки, предполагающей прямые дотации, возвратные кредиты и гранты, разработанные специально для укрепления позиций инновационных предприятий и стартапов в сельских зонах;

− потребуется активизация информационных кампаний и образовательных программ, охватывающих различные группы населения, посредством онлайн-ресурсов и медиаканалов, с целью популяризации ценностей инновационного развития и привлечения активной части общества к работе в агроинновациях;

− представляется необходимым учреждение специализированных агентств или фондов, выполняющих посреднические функции между наукой, бизнесом и властью, включая консультативную поддержку и содействие защите интеллектуальной собственности;

− преодолеть отставание в сфере высоких технологий возможно путём расширения международных контактов и внедрения зарубежного опыта, включая совместные исследовательские проекты и программы технического переобучения персонала [1];

− особенное внимание следует обратить на укрепление коммуникационной инфраструктуры, что достигается повышением качества интернета и увеличением охвата мобильной связи, что облегчит управление проектами и повышает трудовую мобильность населения;

− особую роль играют инициативы, направленные на привлечение молодёжи, такие как конкурсы инновационных идей среди учащихся вузов и студентов магистратуры, а также открытие творческих мастерских и наукоградов, ориентированных на молодых исследователей и разработчиков.

Эффективная реализация предлагаемых мер позволит создать оптимальную среду для массового внедрения инновационных хабов, привести к притоку высококвалифицированного персонала и повысить международную конкурентоспособности сельских регионов, способствуя долговременному социальному и экономическому подъёму сельских территорий и укреплению благополучия населения.

Также, предлагается схема управления инновационными хабами, предназначенная для обеспечения комплексного подхода к управлению и повышению эффективности функционирования инновационных центров. Внедряемый подход основан на четком распределении полномочий и ответственности между высшим руководством, специалистами-экспертами и различными функциональными подразделениями. Особое внимание уделяется обеспечению независимости экспертных советов, участвующих в оценке проектов и разработке рекомендаций по ключевым направлениям деятельности. Такой подход позволяет создать прочную основу для устойчивого развития инновационных хабов и повышения их роли в укреплении социально-экономического благосостояния сельских территорий.