Введение

Инновационное предпринимательство всегда относилось к высоко рисковым видам деятельности. Известно, что примерно 80–90 % инноваций не находят массового отклика у потребителей на рынке [1, с. 239]. Большинство молодых предпринимателей (около 95 %) закрывают свои проекты в течение трех-пяти лет [11, с. 338].

В нашей стране процессам инновационного развития долгое время не уделялось должного внимания по многим причинам: недооценка собственного инновационного потенциала, слишком высокое доверие к трендам на глобализацию экономических отношений и международному научно-техническому сотрудничеству, утрата определенной части инновационных ресурсов, отсутствие компетенций в целом ряде виде деятельности и технологий, декларативность инновационной политики, дефицит финансовых ресурсов и многие другие [7, 17, 18]. В настоящее время многое изменилось и в стратегировании, и в финансовой, и в материально-технической базе инновационной деятельности, и в организационно-методическом плане, т. к. наша страна стремится обрести полный суверенитет и должна научиться по всем направлениям отвечать на современные геополитические вызовы и угрозы [4, 9]. Шаховская Л.С. и Гончарова Е.В. отмечают, что в современной российской предпринимательской практике наиболее эффективными считаются инвестиции в организационно-управленческие изменения и оптимизацию бизнес-процессов [19, с. 57]. Темп роста затрат на инновационную деятельность в 2023 г. к 2022 г. в сопоставимых ценах поставил 123,5%, темп роста объема инновационных товаров за этот же период – 122,0% [13].

В научных исследованиях инновационное предпринимательство всё чаще анализируется через концепцию экосистемы, представляющей собой совокупность профильных сфер и практик, способствующих успешному развитию предприятий и региона и формированию их конкурентных преимуществ. Вотчель Л.М. и Викулина В.В. выделяют молодежную предпринимательскую экосистему, для которой характерен временный дефицит компетенций среди хозяйствующих субъектов. В связи с этим требуются специальные условия поддержки, такие как сниженные налоговые ставки, льготные кредиты, преференции при формировании первоначального капитала и консультационная помощь в экономических и производственных вопросах [8, с. 43].

Данейкин Ю.В. подчеркивает ключевую роль университетской науки в становлении региональных экосистем через развитие технологического предпринимательства среди молодежи. Он отмечает, что в России на университеты приходится лишь около 3 % стартапов, в то время как в мировом масштабе этот показатель достигает 25 % [11, с. 338].

Глотко А.В., Кузнецова И.Г. и Алетдинова А.А. обращают внимание на значимость малого предпринимательства для рынка потребительских товаров, обусловленную его гибкостью, низкими капиталовложениями и способностью быстро реагировать на изменения спроса [10, с. 75]. Согласно мнению Дерябина А. Е., малый и средний бизнес демонстрируют большую устойчивость к санкционным ограничениям по сравнению с крупными компаниями, что способствует снижению зависимости национальной экономики от внешних факторов [12, с. 199].

Статистика, приведённая Зайчиковой И.В. и Поздеевой С.Н., говорит о том, что малые инновационные предприятия затрачивают примерно на треть меньше времени на разработку и вывод продукции на рынок по сравнению с крупными организациями, что является значимым конкурентным преимуществом [14, с. 292].

В научный оборот введено понятие экономического пространства как суммы пространственно-отраслевых потенциалов (ресурсного, трудового, интеллектуального, инновационного, финансового, инфраструктурного, потенциала интенсивности связей) [6, с. 35]. Но наиболее распространен территориальный подход к оценке экономического пространства в России, обусловленный особенностями статистического учета социально-экономических явлений в административно-территориальных границах регионов.

Таким образом, инновационное предпринимательство в рамках региональных экосистем играет ключевую роль в формировании экономической устойчивости и конкурентоспособности регионов, особенно через поддержку молодежных инициатив, развитие малых предприятий и интеграцию научных ресурсов.

Цель исследования заключается в анализе способностей экономик российских регионов адаптироваться к вызовам и угрозам рынков под влиянием инновационного предпринимательства, выявлении влияющих факторов со стороны инновационной деятельности на экономического развитие регионов, формулировании предложений по совершенствованию статистического учета и направлений развития инновационной деятельности в регионах, исходя из потребностей управления.

Материалы и методика исследования

В качестве основного источника исследовательских данных были задействованы официальные статистические показатели, касающиеся инновационной деятельности в регионах, а также методологические и методические разработки отечественных ученых, направленные на раскрытие тенденций развития инновационных процессов и их влияния на динамику и структурные преобразования в регионах. В процессе работы применялись методы системного и логического анализа, а также методы экономико-статистических исследований, включая факторный анализ. Эти методы позволили глубже понять динамику и взаимодействие различных факторов, влияющих на экономические преобразования в регионах.

Результаты исследования и их обсуждение

По Альховскому Д.Я., такие ключевые особенности инновационной деятельности, как способность масштабировать и ускорять бизнес, переформатировать бизнес-модели, организовывать стартапы в новых направлениях развития, помноженные на умение доводить инициативы до положительного финансового результата, делают инновационное предпринимательство фактором, способствующим трансформации российской экономики в сторону более высокой конкурентоспособности, устойчивости и независимости от колебаний внешней конъюнктуры [3, с. 203].

Авазматова Г.Н. справедливо утверждает, что в ходе инновационного предпринимательства создаются когнитивные (познавательные) ресурсы, которые в современном цифровом, конкурентном мире более важны, чем традиционные материально-технические ресурсы, т. к. они формируют интеллектуальный капитал и нематериальные активы фирм [1, с. 237].

Асташова Е.А., Погребцова Е.А. и Дурнев С.И. обратили внимание на важность конечной стадии любой инновационной деятельности – процесса внедрения результатов научных исследований в экономический оборот [5, с. 830].

По Вотчель Л.М. и Викулиной В.В., через создание благоприятных и инвестиционно привлекательных условий, стимулирующих предпринимательскую активность, возможно максимально привлечь трудоспособное население страны в бизнес [8, с. 42]. Регионам также необходимо создавать инновационную среду, обеспечивающую эффективное взаимодействие всех участников инновационного процесса [1, с. 239].

Зайчикова И.В. и Поздеева С.Н. провели корреляционный анализ, изучая связь между плотностью малых инновационных компаний и степенью их развития. Они установили, что развитие малого инновационного бизнеса в регионах тесно связано с уровнем развития крупного бизнеса и степенью урбанизации, при этом не обнаружена связь между уровнем жизни в регионах и состоянием малого инновационного предпринимательства [14, с. 295].

Асташова Е.А. и соавторы предложили отслеживать показатели, характеризующие инновационную деятельность, в пределах действующего статистического учета [5, с. 836].

Иванов С.Л., Кузнецова Е.П., Метляхин А.И. предложили рассчитывать сводный индекс инновационного развития региона как среднее арифметическое нормированных значений статистических показателей [15; 16, с. 65].

Исследователи Olumekor M., Polbitsyn S.N. и Singh U.K., проанализировав свыше 360 источников из базы Scopus, выявили нехватку социологических исследований, посвящённых изучению предпринимательства на глобальном уровне [20].

Значит, для характеристики инновационного предпринимательства и экономик регионов важны динамизм, структурированность, законченность инновационных процессов, а также проекции показателей на душу населения, проживающего в регионах, для сопоставимости оценок, что влияет на выбор статистических показателей.

Предлагаем методику оценки влияния инновационного предпринимательства на экономику российских регионов, основанную на нормировании различных по содержанию показателей и интегрировании их в два показателя, характеризующих инновационный и экономический потенциал.

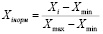

Методика реализуется в несколько этапов. На первом этапе происходит отбор показателей, характеризующих состояние инновационного предпринимательства и уровень экономического развития регионов, сбор статистической информации. На втором этапе осуществляется нормирование статистических показателей по формуле (1) [2]:

, (1)

, (1)

где Xiнорм – нормированный показатель, характеризующий уровень развития инновационного предпринимательства или экономики i-го региона;

Xi – исходный показатель, характеризующий уровень развития инновационного предпринимательства или экономики i-го региона;

Xmin – минимальное значение исходного показателя, характеризующего уровень развития инновационного предпринимательства или экономики по выборке регионов за определенный период;

Xmax – максимальное значение исходного показателя, характеризующего уровень развития инновационного предпринимательства или экономики по выборке регионов за определенный период.

На третьем этапе происходит суммирование нормированных показателей в разрезе регионов отдельно по показателям инновационного развития и показателям общего экономического развития.

На четвертом этапе выбираются критерии группировки регионов по суммарным нормированным показателям и осуществляется группировка регионов:

- в первую группу регионов включаются те регионы, у которых наблюдается улучшение динамики показателей, характеризующих как инновационное предпринимательство, так и экономику региона;

- во вторую группу регионов включаются те регионы, у которых показатели развития экономики в динамике хуже, чем показатели динамики уровня инновационного развития;

- в третью группу регионов включаются те регионы, у которых ухудшилась динамика как показателей уровня развития инновационного потенциала, так и показателей уровня развития экономики в целом.

На пятом этапе осуществляется факторный анализ двух интегрированных показателей, выявляются проблемы в развитии инновационного предпринимательства и экономики регионов в целом.

Разрабтанная методика апробирована на примере 78 российского региона, по которым имеется регулярная статистика за 2022-2023 гг. (таблица). Анализ показателей на примере Удмуртской Республики показал, что уровень развития инновационного потенциала увеличился, а уровень развития экономики региона снизился в 2023 г. по сравнению с 2022 г. Следовательно, данный регион необходимо отнести ко 2-ой группе регионов с положительной динамикой развития инноваций и недостаточным уровнем их влияния на экономику региона в целом.

Среди 78 российских регионов 4 региона отнесены к 1-ой группе (Калужская область, Забайкальский край, Магаданская область и Чукотский автономный округ). Факторный анализ показал, что отнесение Калужской области к 1-ой группе обусловлено высоким удельным весом инновационных затрат и применением роботизированной техники, ускоренным приростом валового продукта и среднедушевых доходов. В Забайкальском крае и Магаданской области инновационный потенциал изменился незначительно, а экономика регионов укрепилась за счет тех же самых факторов, что и в Калужской области. В Чукотском автономном округе прирост инновационного потенциала обусловлен применением передовых производственных технологий, а рост экономики произошел за счет прироста индекса физического объема валового продукта.

Фрагмент методики оценки влияния инновационного предпринимательства на экономику регионов на примере Удмуртской Республики

|

Наименование нормированного показателя |

Значение за 2022 г. |

Значение за 2023 г. |

|

Удельный вес затрат на инновационную деятельность в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг, коэфф. |

0,2091 |

0,2759 |

|

Количество применяемых промышленных роботов в организациях, коэфф. |

0,0086 |

0,0141 |

|

Количество применяемых складских и логистических роботов в организациях, коэфф. |

0,0054 |

0,0029 |

|

Используемые передовые производственные технологии по группам передовых производственных технологий, коэфф. |

0,0044 |

0,0042 |

|

Удельный вес малых предприятий, осуществлявших технологические инновации, в общем числе обследованных малых предприятий, коэфф. |

0,4950 |

0,5594 |

|

Индекс физического объема валового регионального продукта на душу населения, коэфф. |

0,5917 |

0,4792 |

|

Оборачиваемость валюты баланса предприятий во всей экономике региона, коэфф. |

0,4658 |

0,3264 |

|

Оборачиваемость валюты баланса предприятий в промышленности региона, коэфф. |

0,5973 |

0,5154 |

|

Среднедушевой доход, коэфф. |

0,0937 |

0,1413 |

|

Коэффициент Джини, коэфф. |

0,1527 |

0,1852 |

|

Доходы консолидированного бюджета субъекта РФ и территориального государственного внебюджетного фонда на душу населения, коэфф. |

0,0161 |

0,0161 |

|

Суммарный показатель уровня развития инновационного потенциала региона, коэфф. |

0,7225 |

0,8565 |

|

Суммарный показатель уровня развития экономики региона, коэфф. |

2,3808 |

2,0395 |

Примечание: рассчитано авторами на основании источника [13].

Во 2-ю группу вошли 38 регионов: Костромская, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Ярославская, Псковская, Волгоградская области, республики Калмыкия, Адыгея, Северная Осетия-Алания, Башкортостан, Мордовия, Татарстан, Удмуртия, Краснодарский, Ставропольский края, г. Москва, г. Санкт-Петербург и другие. В этих регионах наблюдалась положительная динамика роста инновационного потенциала, которая пока не оказала влияния на рост экономики.

В 3-ей группе оказались 36 регионов: Белгородская, Брянская, Воронежская, Ивановская, Курская, Московская, Орловская, Тульская области, республики Карелия, Крым, Дагестан, Марий Эл, Чувашия, Хакасия, Алтайский, Красноярский края и другие. В данных регионах допущено снижение уровня инновационного и экономического развития за анализируемый период.

В целом по России допущено снижение уровня развития инновационного предпринимательства на 1,68 пункта за счет снижения удельных затрат на инновации на 0,64 пункта, доли малых предприятий с технологическими инновациями на 1,35 пункта, числа передовых технологий на 0,53 пункта. Рост по России оказался по показателю количества применяемых роботизированных технологий. А снижение экономического потенциала оказалось существенно хуже: на 31,08 пункта за счет снижения оборачиваемости имущества предприятий на 12,27 пункта, индекса физического объема валового продукта на 11,16 пункта, оборачиваемости имущества промышленных предприятий на 9,93 пункта. Только среднедушевые доходы населения увеличились на 3,19 пункта.

Заключение

Таким образом, методика охарактеризовала недостаточное положительное влияние инновационного предпринимательства на экономику российских регионов. Среднедушевые доходы населения росли за счет выполнения работ и государственной поддержки, финансируемых из национальных резервных источников, а не за счет трансформации инноваций в результаты производственной деятельности и роста добавленной стоимости.

Нормирование показателей имеет преимущество относительно другого распространенного инструмента анализа – ранжирования показателей, т.к. позволяет визуально быстро определить расположенность какого-либо показателя по конкретному региону ближе к минимальному или максимальному значению среди всех регионов. В пределах ранга региона не определяется тенденция показателя к минимуму или максимуму.

Систему статистического учета уровня развития российских регионов, на наш взгляд, необходимо развивать в сторону углубления последующего анализа статистики не только в административных границах регионов, но внутри регионов и за их пределами, по отдельным территориям, объединенным общностью экосистем или разновидностями экономического пространства. Для этого необходимо больше предоставлять статистики в региональном разрезе по видам деятельности, применяемым передовым технологиям. Затраты на инновационную деятельность также необходимо структурировать по видам деятельности, а не только по регионам. Так же крайне актуальной была бы статистика по отдельным элементам инновационной структуры в территориях.

Полагаем, что результаты апробации предложенной методики оценки влияния инновационного потенциала на экономику регионов могли бы быть иными и более оптимистичными, если бы органы статистики предоставляли хотя бы оперативные оценки динамики валового продукта за 2024 г. в региональном разрезе, что позволило бы расширить анализируемый период.

Для повышения уровня инновационной активности предпринимателей необходимо развивать научную и инновационную инфраструктуру в регионах, усиливать подготовку кадров вузах в рамках общеобразовательных программ, курсов повышения квалификации и курсов переподготовки специалистов, работающих на производстве, активнее финансировать стартапы талантливых молодых предпринимателей, развивать наставничество и стажировки молодежи на передовых предприятиях в регионах, повышать престиж исследовательской деятельности.