Введение

Демографическая ситуация в России продолжает оставаться одной из ключевых социально-экономических проблем на протяжении последних десятилетий. Несмотря на кратковременные положительные изменения, такие как увеличение рождаемости в начале 2010-х годов, страна сталкивается с устойчивым естественным сокращением и старением населения. Эти процессы создают значительные вызовы для экономического развития, системы социальной защиты и национальной безопасности.

Исследование данной проблемы актуально из-за необходимости всестороннего анализа причин демографического кризиса и выработки эффективных стратегий его преодоления. Помимо этого, проблема демографического кризиса осложняет решение вопросов кадрового голода. В последние годы государство предпринимает активные меры по стимулированию рождаемости и снижению смертности, однако их результативность вызывает дискуссии. Глобальные факторы, включая экономическую нестабильность, миграционные процессы, последствия пандемии COVID-19, проведение специальной военной операции и введённые санкции, также оказывают негативное влияние на демографические тенденции.

Цель настоящего исследования – идентификация основных причин демографического кризиса в России и разработка возможных путей его преодоления.

Материалы и методы исследования

Анализ причин демографического кризиса и поиск путей его преодоления требуют комплексного междисциплинарного подхода, основанного на современных научных методах и данных.

Методологическая база настоящего исследования включает данные Росстата, Всемирного банка, Института процветания, рейтинговых агентств, а также научные труды ведущих ученых в области демографии и рынка труда. В работе применяется комплексный подход, включающий логический и статистические методы обработки временных рядов, сравнительного анализа, а также историко-демографический подход. Формирование моделей для анализа временных рядов включает в себя изучение данных, которые упорядочены по времени, с целью выявления тенденций и прогнозирования будущих значений. Исследование временных рядов начинается с первичной обработки данных, представления информации в графическом виде для обнаружения аномалий, отсутствующих значений и общих закономерностей.

Для прогнозирования численности населения применяется статистический метод компонентов, который учитывает такие показатели, как рождаемость, смертность и миграция. Прогнозы по этим показателям (суммарный коэффициент рождаемости, ожидаемая продолжительность жизни, младенческая смертность, миграционные потоки) составляются по сценариям, которые обновляются каждые два года. Для определения численности населения по возрастным группам используется статистический метод передвижки по возрастам. При этом численность каждой группы корректируется с учётом коэффициентов дожития, а количество новорождённых рассчитывается на основе прогнозируемого уровня рождаемости и младенческой смертности. Миграция учитывается путём распределения прироста по возрастным группам. Предполагается, что половина мигрантов прибывает в начале года, а другая половина – в конце. Расчёты проводятся отдельно для мужчин и женщин, а также для городского и сельского населения в разрезе регионов Российской Федерации. Для отражения различных демографических сценариев предусмотрено несколько вариантов: низкий, средний и высокий [1].

Прогнозы строятся на цифровой аналитической платформе (ЦАП) Федеральной службы государственной статистики (Росстата). Эта платформа позволяет прогнозировать на основе исторических данных с применением различных методов машинного обучения. ЦАП предоставляет инструменты для статистического анализа, включая расчёт описательных статистик, корреляционный и регрессионный анализ, обнаружение аномалий и трендов. Платформа поддерживает различные форматы экспорта данных, такие как Excel, CSV и JSON.

К исследованию причин демографического кризиса обращались такие ученые, как Ахмадеев Д.Р., Будович Ю.И., Буевич А.П., Буевич С.Ю., Варвус С.А., Екатериновская М.А., Карамова О.В., Лебедев К.Н., Мамиконян О., Николайчук О.А., Никоноров С.М., Орлова Д.Р., Орусова О.В., Охрименко С.А., Плотникова Т.В., Полонкоева Ф.Я., Соловых Н.Н., Терская Г.А., Ткаченко А.А., Цунтольгова М.М. и др. В их трудах отмечается, что причины демографического кризиса носят многофакторный характер, включая как объективные демографические процессы, связанные с историческими событиями, так и социально-экономические, медицинские и культурные факторы. Среди ключевых причин выделяются старение населения, сокращение численности женщин репродуктивного возраста, снижение уровня жизни, недостаточная поддержка института семьи и материнства, а также изменение ценностных ориентаций в обществе. Эти процессы сопровождаются увеличением нагрузки на пенсионную систему и сокращением трудоспособного населения, что усиливает социально-экономические вызовы для государства [2].

Результаты исследования и их обсуждение

С начала 1990-х годов в России наблюдается устойчивая тенденция к сокращению численности населения, вызванная низкой рождаемостью и высокой смертностью, что приводит к отрицательному естественному приросту [1].

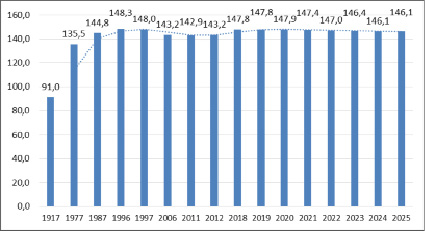

К началу 2025 г. численность населения России составила 146,1 млн чел. С 1917 г. наблюдается её рост с 91 млн чел. до 148,3 млн чел. в 1996 г. После 1997 г. рост численности замедляется и становится отрицательным, достигнув в 2011 г. показателя 142,9 млн чел. В дальнейшем наблюдается небольшой рост и с 2021 г. снова прослеживается тенденция к уменьшению (рис. 1). Такая динамика не позволяет сделать оптимистичный прогноз по численности населения.

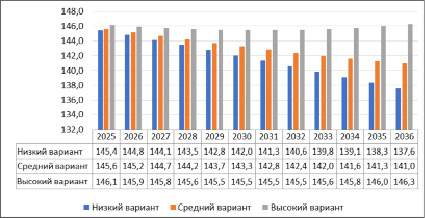

Свой демографический прогноз по трём сценариям (низкий, средний и высокий) представил Росстат. Согласно которому, только по высокому варианту прогноза наблюдается незначительный рост населения. За весь период с 2025 г. по 2036 г. сохраняется отрицательный естественный прирост населения. По прогнозам Росстата, к 2030 г. предполагается сокращение численности населения по среднему варианту прогноза до 143,3 млн чел., с дальнейшим снижением к 2036 году до 140,1 млн чел. Даже по высокому варианту прогноза наблюдается снижение численности населения к 2030 г. до 145,5 млн чел. и к 2036 г. уровень вернётся к фактическому значению 2024 г. 146,1 млн чел. [1] (рис. 2).

С 2007 г. в России стал предоставляться материнский капитал за рождение или усыновление второго и последующего ребенка, что положительно отразилось на рождаемости детей. Начиная с этого периода наблюдается рост рождаемости с 1610 тыс. чел в 2007 г. до 1940 тыс. чел. в 2015 г. Следует также отметить, что в период с 2013 г. по 2015 г. наблюдался положительный естественный прирост. После 2015 г. рождаемость снова начала снижаться, несмотря на повышение размера материнского капитала и естественный прирост вновь принял отрицательное значение (таблица).

Рис. 1. Численность населения России с 1917 г. по 2025 г., млн чел. [1]

Рис. 2. Сценарный демографический прирост населения России с 2025 г. по 2036 г., млн чел. [1]

Естественный и миграционный прирост населения Росси с 2006 г. по 2023 г. [1]

|

Год |

Родившиеся, тыс. чел. |

Умершие, тыс. чел. |

Естественный прирост, тыс. чел. |

Миграционный обмен населения с зарубежными странами, тыс. чел. |

|

2006 |

1479,6 |

2166,7 |

-687,1 |

132,3 |

|

2007 |

1610,1 |

2080,4 |

-470,3 |

239,9 |

|

2008 |

1713,9 |

2076,0 |

-362,0 |

242,1 |

|

2009 |

1761,7 |

2010,5 |

-248,9 |

247,4 |

|

2010 |

1788,9 |

2028,5 |

-239,6 |

158,1 |

|

2011 |

1796,6 |

1925,7 |

-129,1 |

319,8 |

|

2012 |

1902,1 |

1906,3 |

-4,3 |

294,9 |

|

2013 |

1895,8 |

1871,8 |

24,0 |

295,9 |

|

2014 |

1942,7 |

1912,3 |

30,3 |

280,3 |

|

2015 |

1940,6 |

1908,5 |

32,0 |

245,4 |

|

2016 |

1888,7 |

1891,0 |

-2,3 |

261,9 |

|

2017 |

1690,3 |

1826,1 |

-135,8 |

211,9 |

|

2018 |

1604,3 |

1828,9 |

-224,6 |

124,9 |

|

2019 |

1481,1 |

1798,3 |

-317,2 |

285,1 |

|

2020 |

1436,5 |

2138,6 |

-702,1 |

106,5 |

|

2021 |

1398,3 |

2441,6 |

-1043,3 |

429,9 |

|

2022 |

1304,1 |

1898,6 |

-594,6 |

61,9 |

|

2023 |

1264,4 |

1764,6 |

-500,3 |

110,0 |

Что касается миграционного прироста из иностранных государств, то он имеет непостоянный тренд и зависит в значительной степени от политической ситуации, финансовых кризисов, санкционных давлений на Россию и различных катастроф. Наблюдается снижение миграционного прироста после финансовых кризисов 2008-2009 гг. и 2013-2015 гг. (таблица).

Для России характерен процесс старения населения и тенденция к повышению среднего возраста. В 2006 г. структура населения характеризовалась следующими показателями: доля детей и подростков (до трудоспособного возраста) составляла 16,5%, доля трудоспособного населения – 63%, а доля лиц пенсионного возраста – 20,5%. К 2013 г. наблюдалось значительное снижение доли трудоспособного населения до 60,1% и увеличение доли пенсионеров до 23,1%. Доля детей и подростков практически не изменилась и осталась на уровне 16,8%. С 2019 г. доля пожилых людей увеличилась до 25,8% и в этот период началось поэтапное повышение пенсионного возраста. Доля детей и подростков возросла до 18,6%. Доля трудоспособного населения при этом снизилась до 55,6%, что существенно усилило демографическое давление на экономически активное население [3].

Прогноз Федеральной службы государственной статистики до 2036 г. свидетельствует о продолжении изменений в возрастной структуре населения. Важнейшей демографической тенденцией станет сокращение удельного веса населения моложе трудоспособного возраста: с 16,1% в 2030 г. до 14,2% к 2036 г. При этом доля лиц трудоспособного возраста возрастет до 60,9% в 2030 г. и увеличится до 61,6% к 2036 г., несмотря на завершение процесса повышения пенсионного возраста в 2028 г. Численность населения старше трудоспособного возраста снизится до 23% к 2030 г., однако впоследствии продемонстрирует рост, достигнув 24,2% к 2036 г. [3].

Демографическая динамика в Российской Федерации отличается устойчивым снижением коэффициента рождаемости, величина которого существенно ниже уровня, обеспечивающего простое воспроизводство населения. Согласно данным Росстата за 2023 г., суммарный коэффициент рождаемости составил 1,41, тогда как для поддержания нулевого демографического роста в развитых странах данный показатель должен достигать как минимум 2,1 ребенка на одну женщину. Одновременно с этим фиксируется повышенный уровень смертности, в особенности в трудоспособных возрастных группах, что в совокупности обусловливает отрицательные значения естественного прироста населения. Ситуацию ухудшила пандемия COVID-19, когда число умерших в период 2020-2021 гг. было более 2 млн чел. (таблица 1).

Коэффициент рождаемости напрямую связан с числом женщин репродуктивного возраста, которое имеет тенденцию к снижению. На начало 2024 г. число женщин репродуктивного возраста составило 34,3 млн чел, тогда как в 2020 г. их было 35 млн чел, а к 2036 г. прогнозируется их уменьшение до 3 млн [4].

Ключевыми факторами, влияющими на демографическую динамику, являются также социально-экономические условия. Снижение доходов, ухудшение качества жизни, неопределенность будущего, высокие затраты на воспитание детей и недостаточная государственная поддержка семей создают неблагоприятный фон для роста численности населения. Хотя Россия в 2024 г. стала четвертой экономикой мира по уровню ВВП по паритету покупательной способности, по уровню ВНД на душу населения она занимает лишь 76 место из 207 возможных [5]. Об ухудшении социально-экономических условий свидетельствует также Рейтинг стран мира по уровню процветания. Он составлялся на основе расчета индекса, включающего в себя показатели сгруппированный в 9 разделов: экономика, предпринимательство, управление, образование, здравоохранение, безопасность, личная свобода, социальный капитал и экология. В этом рейтинге Россия заняла 77 позицию с баллом 58,5. Пятерку лидеров в этом рейтинге составили Дания, Швеция, Норвегия, Финляндия, Швейцария [6].

Необходимо отметить, что среднедушевой доход населения в своём номинальном значении растет и в 2023 г. составил 53139,4 руб. Доля населения, имеющего доходы ниже границы бедности, установленной на международном уровне с учетом паритета покупательной способности, снижается и в 2024 г. достигла отметки 7,2. Тем не менее, такого уровня дохода недостаточно для формирования устойчивых семей. Доход является основой благополучия семьи и его динамика совпадает с динамикой рождаемости.

Медико-социальные аспекты значительно влияют на демографию. Ухудшение здоровья, рост заболеваемости, алкоголизм и наркомания и слабая система здравоохранения повышают смертность. В России низкая мотивация к сохранению здоровья. Позднее рождение детей увеличивает риски для материнства из-за снижения репродуктивных функций. На здоровье населения влияют образ жизни, генетика, экология и приверженность к здоровому образу жизни. Сохраняются проблемы в социальной защите семьи: позднее выявление неблагополучия, слабая профилактика, неэффективность мер против социального сиротства, недостаточная поддержка приёмных семей. Недостаточное финансирование медицины в постперестроечный период привело к ухудшению здоровья молодёжи 25-35 лет, включая репродуктивное. Тяжёлое материальное положение семей того времени сформировало установку на накопление капитала, а не на создание семьи. Расходы на здравоохранение десятилетиями составляли около 3% ВВП, увеличившись до 4% лишь во время пандемии [7]. В данном контексте особую актуальность приобретает разработка инновационных стратегий и технологий оказания комплексной поддержки семьям, направленных на укрепление их родительского потенциала и прав.

Социально-культурные и этические трансформации также оказывают значительное влияние. Изменения в семейных структурах, снижение ценности многодетности, изменение репродуктивных установок и рост индивидуализма способствуют снижению рождаемости. Утрата традиционных ценностей, включая религиозные, также вносит свой вклад в демографические процессы.

Одной из ключевых социально-экономических проблем современности остается ограниченная доступность жилья для молодых семей. Отсутствие собственной жилплощади выступает существенным барьером при создании семьи, что особенно актуально в российских условиях. На фоне относительно низких средних доходов населения и высокой стоимости жилой недвижимости, большинство представителей молодого поколения не имеют возможности приобрести отдельное жилье без финансового участия родителей. В данной ситуации особую значимость приобретает разработка комплексных мер государственной поддержки, включая: расширение программ льготного ипотечного кредитования; развитие механизмов социального найма жилья; совершенствование системы адресных социальных выплат [8].

Демографический рост и деградация окружающей среды – взаимосвязанные проблемы. Прирост населения сосредоточен в городах, где происходит 80% выбросов загрязняющих веществ. Увеличение числа жителей ведёт к росту транспорта и нагрузки на экосистемы. Потребности в услугах (транспорт, энергия, вода, еда) усиливают антропогенное воздействие. Образование твёрдых коммунальных отходов (ТКО) – особая проблема для стран с неэффективной системой их утилизации. Захоронение ТКО загрязняет почву, воздух и создаёт зоны устойчивого загрязнения [9]. Экологические проблемы в свою очередь оказывают существенное влияние на репродуктивное здоровье населения.

Влияние средств массовой информации также заслуживает внимания. Медиа формируют общественное мнение относительно семейных ценностей и деторождения, распространяя западные модели поведения, они могут способствовать изменению репродуктивных установок.

Несомненно, что главную роль в преодолении демографического кризиса играет государство. Стратегии демографической политики определяют приоритеты, такие как увеличение продолжительности жизни, снижение смертности, регулирование миграции, поддержка репродуктивного здоровья и формирование позитивных ценностей семейной жизни [3]. Эксперты подчеркивают необходимость совершенствования механизмов демографической политики, повышения ее адресности, учета региональных различий и социальных изменений.

Углубление демографического кризиса, которое, вероятно, усилилось в 2021 г., требует пересмотра стратегии охраны здоровья населения и увеличения государственных инвестиций в эту область как ключевого направления. Следует отметить, что кризис был обусловлен не только пандемией COVID-19, которая лишь ускорила и обострила его проявления, но и неэффективной демографической политикой [10].

Расширение инструментов материнского (семейного) капитала стимулирует рождение второго и последующего ребенка, его размер регулярно индексируется, а средства часто направляются на улучшение жилищных условий [11]. Исследования показывают, что материнский капитал является наиболее эффективной мерой, но для устойчивого результата необходим комплексный подход, включающий финансовую поддержку, создание благоприятной социальной среды, повышение качества медицинских и образовательных услуг, а также формирование доверия между семьей и государством.

Льготные ипотечные программы в 2025 г. (семейная ипотека, ИТ-ипотека, сельская ипотека, дальневосточная и арктическая ипотека) облегчают приобретение жилья для семей с детьми, снижая финансовую нагрузку на молодых родителей.

Репродуктивные технологии играют ключевую роль в повышении уровня рождаемости и поддержании репродуктивного здоровья общества. Современные методы вспомогательной репродукции, включая экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО), эффективно решают проблему бесплодия и способствуют увеличению числа рождений в семьях, испытывающих затруднения с естественным зачатием. В условиях уменьшения численности женщин фертильного возраста и трансформации социальных установок, репродуктивные технологии становятся важным инструментом для компенсации демографического спада. Разработка и расширение доступности этих технологий являются приоритетными задачами демографической политики, направленными на укрепление семейных институтов и улучшение общественного здоровья.

Национальный проект «Экологическое благополучие» имеет потенциал для улучшения демографических показателей через создание благоприятных условий для жизни и поддержания здоровья граждан. Внедрение передовых технологий для очистки выбросов и переход промышленного сектора на экологически устойчивые источники энергии приведут к снижению заболеваемости, обусловленной загрязнением окружающей среды [12].

Миграция выступает в качестве ключевого инструмента компенсации естественной убыли населения, а также поддержания численности населения страны на стабильном уровне. Официальные демографические прогнозы указывают на необходимость ежегодного миграционного прироста в диапазоне от 200 до 430 тыс. чел. для сохранения численности населения на уровне 143–145 млн чел., в зависимости от сценариев рождаемости и смертности. В отсутствие достаточного миграционного притока, население России будет сокращаться, особенно в условиях снижения рождаемости и старения. Миграция также восполняет дефицит трудоспособного населения, что является важным фактором для поддержания экономической активности и социальной стабильности. Для эффективного использования миграционного потенциала требуется разработка и реализация комплексной миграционной политики, учитывающей национальные интересы и демографическую структуру. Особое внимание необходимо уделить привлечению высококвалифицированных специалистов, обеспечив для них необходимые социально-экономические условия.

Национальные проекты, реализация которых предусмотрена до 2030 г., такие как «Семья», «Молодёжь и дети», «Новые технологии сбережения здоровья», «Инфраструктура для жизни» направлены на укрепление здоровья семей, расширение социальной помощи, поддержку многодетных семей и создание условий для совмещения работы и воспитания детей. Эти проекты включают развитие социальных и образовательных услуг, обеспечение доступности жилья и улучшение качества жизни семей [13]. Региональные программы, разработанные на основе национальных проектов, должны учитывать специфику демографической ситуации в разных субъектах Российской Федерации, что повышает эффективность мер.

Заключение

Демографический кризис представляет собой сложное явление, обусловленное взаимодействием множества факторов, включая демографические процессы, социально-экономические, медицинские, культурные и экологические изменения. России грозит демографический кризис, дефицит рабочей силы и кадровый голод. Эти процессы подтверждены доказательной статистической базой и заключаются в положительной динамике старения населения, в сокращении численности населения и в особенности молодого поколения. Положение усугубляется отрицательным естественным приростом, сокращением числа женщин репродуктивного возраста, незначительным миграционным приростом. В исследуемый период наблюдалась высокая смертность среди трудоспособного поколения, последствия пандемии усилили процессы естественной убыли.

На динамику численности населения существенное влияние оказывают социально-экономические факторы: низкие доходы населения, недоступность жилья для молодых семей, недостаточный уровень государственной поддержки, снижение качества жизни. Несмотря на рост номинальных доходов, их уровень по-прежнему остается недостаточным для устойчивого развития семей. Медико-социальные проблемы также оказывают значительное влияние на уровень смертности населения. Среди этих проблем необходимо выделить слабость системы здравоохранения. Вредные привычки – алкоголизм и наркомания – способствуют высокой смертности населения в трудоспособном возрасте. Стоит отдельно выделить ряд экологических проблем, включая загрязнение среды обитания человека, воздушных масс, водоемов, которые отрицательно влияют на здоровье нации.

Безусловно, в кризисные периоды огромную роль играет государство. В качестве мер демографической политики рассматриваются расширение программы материнского капитала, льготной ипотеки, развитие репродуктивных технологий. Введённые с 2025г. в действие новые национальные проекты направлены на повышение качества жизни и здоровья населения. Эффективная миграционная политика рассматривается как важнейший инструмент компенсации убыли населения и привлечения в страну квалифицированных кадров и рабочей силы. Только комплексное сочетание инструментов и мер государственной поддержки населения может обеспечить устойчивое демографическое развитие России.