Введение

Современное состояние российской экономики можно охарактеризовать рядом неоднозначных выводов, связанных с одной стороны резким изменением геополитической ситуации и соответствующей корректировкой экономического курса на развитие импортозамещения, с другой, с весьма спорными результатами развития промышленности. Наряду с этим необходимо отметить процесс, характеризующий положительную динамику развития промышленного производства – ситуация на рынке труда. Оценка состояния рынка труда приводит к выводам о рекордно низких показателях безработицы и соответствующим повышением уровня заработных плат практически во всех основных отраслях российской промышленности.

Следует обратить внимание, что в результате беспрецедентного санкционного давления со стороны западных стран Россию покинули практически все ведущие компании, как технологического сектора, так и сферы услуг. С одной стороны это привело к появлению свободных рыночных ниш и новых возможностей для российских предприятий, а с другой сторон, к серьёзной трансформации рынка труда [11]. В частности, большинство российских предприятий столкнулись с отсутствием сопоставимого по качеству с западными аналогами технологического оборудования. Это, в свою очередь вызвало необходимость замены капитала трудом, причем низкоквалифицированным, поскольку, как известно повышение доли высокотехнологичного оборудования приводит к высвобождению низкоквалифицированной рабочей силы и повышает спрос на высококвалифицированных специалистов. Более того, именно эта категория работников являясь наиболее мобильной, оказалась подверженной воздействию вышеуказанных факторов, связанных с изменением геополитической обстановки. Подобные выводы подтверждаются результатами исследований промышленных предприятий в 2024, по данным которых дефицит низкоквалифицированных кадров за 5лет вырос в два раза [5].

Указанные тенденции представляют научный интерес с точки зрения трансформации труда и капитала с учетом поставленной задачи достижения технологического суверенитета [3]. Попытка замены капитала трудом и повышение в этой связи спроса на труд над предложением повлекло повышение заработных плат, цена труда в относительном выражении значительно повысилась. Обозначенные тенденции приводят к постепенной трансформации труда и капитала, изменению эффективности производства, структуры цепочки добавленной стоимости, что в конечном итоге повлияет на устойчивость экономического роста.

Цель исследования заключается в анализе возможных стратегий соотнесения капитала и труда и оценке их влияния на развитие российской экономики в условиях внешних санкционных вызовов и перехода к шестому технологическому укладу.

Материалы и методы исследования

Информационной базой в статье послужили исследования ВТБ и РБК в части прогнозов рынка труда и развития промышленности, а также оценки представителей политики и крупного бизнеса, дающие видение решения стратегических задач. В процессе исследования применялись следующие методы: теоретический, диалектический, системный, аналогия, синтез, наблюдение и моделирование.

Результаты исследования и их обсуждение

Проанализируем ситуацию, складывающуюся на рынке труда и капитала. Как известно, относительный избыток труда и относительный недостаток капитала, соответственно, относительно дешевый труд и дорогой капитал, характерны для развивающихся стран [7]. По мере все большего вовлечения труда в процесс производства намечается тенденция дефицита и постепенного повышения стоимости труда, как следствие стремления бизнеса к замещению подорожавшего фактора на относительно более дешевый. Так происходит изменение производственно-технологической структуры, производство становится более капиталоемким, происходит процесс модернизации. Примером такого процесса является Китай, похожим путем шли Япония, «Азиатские тигры» и другие успешно развивающиеся экономики. Из этого можно сделать вывод, что предпосылки, складывающиеся в российской экономике, вполне отвечают задачам технологического обновления. В тоже время, как замечает в своей книге «Демистификация китайской экономики» один из наиболее авторитетных китайских экономистов Джастин Йифу Лин, прежде чем произойдёт изменение производственно-технологической структуры, должна изменится структура обеспеченности факторами производства. Он пишет: «… производственно-технологическая структура определяется структурой обеспеченности факторами производства» [8].

В этой связи закономерен вопрос: соответствуют ли наметившиеся тенденции в изменении структуры обеспеченности факторами производства стратегии модернизации и технологической независимости российской экономики. Анализируя эту проблему стоит отметить, что для изменения в пропорциях труда и каптала должен произойти не только рост цен на труд, но и появится дополнительное количество капитала. В случае с Китаем этим мощными рычагами явились благоприятные внутренние денежно-кредитные условия и расширяющийся экспорт, что дало возможность реинвестировать в капитал и его инновационное обновление. Результатом этого процесса становится повышение доли капитала как цели снижения производственных издержек, повышение качества продукции, освоение новых рынков сбыта. Одновременно происходит и качественное изменение самого труда, его квалификационного уровня, что становится активом, приносящим дополнительный доход. Механизмы реализации этого процесса включают инновации, автоматизация производства, инвестиции в человеческий капитал и другие.

В контексте этих рассуждений рассмотрим ограничения, существующие в российской экономике. В первую очередь необходимо отметить трудности финансирования технологического обновления. Несмотря на государственные программы и национальные проекты (например, нацпроект «Производительность труда»), значительная часть предприятий не может позволить себе капитальные вложения в совершенствование технологий. По итогам совместного проекта банка ВТБ и РБК «Ожидания и прогнозы российского бизнеса – 2025», в результате которого было исследовано 60 крупных предприятий (с годовой выручкой свыше 100 млрд руб.) различных отраслей (добыча полезных ископаемых, металлургия, энергетика, торговля, IT и телекоммуникации), были сделаны выводы о достаточно серьезной неоднородности инвестиционных планов на 2025 год: 39% планируют снизить объем инвестиций в основные средства, 26% собираются оставить их на текущем уровне, 28% намерены увеличить вложения, и 7% (торговый бизнес) вообще отказываются от капиталовложений [5]. Снижение планов по капитальным вложениям объясняется денежно-кредитной политикой ЦБ РФ: стоимость заимствования в результате повышения ключевой ставки превысила рентабельность капитала (об этом заявил Чемезов на заседании Совета Федерации) [2], выросла привлекательной альтернативой размещения свободных средств в относительно безрисковых инструментах, таких как депозиты и ОФЗ, дающих относительно высокий доход (об этом заявил Мордашов на заседании Союза промышленников и предпринимателей) [10].

Следующим ограничением являются кадровые ограничения. Технологическое обновление требует не только капитальных вложений, но и квалифицированного персонала для эксплуатации оборудования. Дефицит кадров с нужной квалификацией снижает эффективность внедрения автоматизированных линий. О подобных проблемах было заявлено, например, такими крупными металлургическими предприятиями как «Северсталь» и «Норильский никель»: с их точки зрения процессы автоматизации тормозятся из-за нехватки высококвалифицированных специалистов, занятых настройкой и обслуживанием оборудования. В 2023 году доля вакансий указанных специалистов выросла по сравнению с предыдущим годом на 18%.

Аналогичные примеры можно продемонстрировать и в сельском хозяйстве. Так, ведущие агрохолдинги испытывают нехватку специалистов для работы с IT-системами точного земледелия: например, агрохолдинг «ЭкоНива» сообщает о снижении эффективности от внедрения нового оборудования в процессе автоматизированного управления фермами [13].

Эти примеры подчёркивают ключевую проблему: без параллельного развития системы подготовки кадров внедрение капиталоёмких технологий становится невозможным. Ответом стало заявление правительства в 2023 году о необходимости увеличения подготовки инженеров на 25% для достижения национальных целей достижения технологической независимости.

Наряду с очевидными кадровыми проблемами в последние годы можно наблюдать и противоположную тенденцию, опосредованную санкционным давлением со стороны западных стран. Оставшееся в нашей стране западное оборудование требует своевременного обслуживания. Предприятия в целях недопущения снижения объемов производства могут прибегнуть к замене капитала трудом низкой квалификации. Согласно исследованиям Института народнохозяйственного прогнозирования РАН в 2021 о дефиците низкоквалифицированных рабочих заявляли 13,3% предприятий, в 2024 году эта цифра составила уже более 30% [5].

Также в ряду ограничений следует отметить демографический спад и региональные диспропорции экономического развития. Сокращающаяся численность трудоспособного населения и концентрация рабочей силы в определенных регионах обостряют решение проблемы технологической независимости. Например, в Приморье и Хабаровском крае отмечается острая нехватка квалифицированных специалистов по причине миграции населения в центральные регионы России. Предприятия судостроения в Комсомольске-на-Амуре несмотря на значительные государственные инвестиции сталкиваются с трудностями найма инженеров и рабочих для работы на современных производственных линиях. Эти примеры дисбаланса не единственные: сложилась избыточность рабочей силы в столичных регионах и дефицит на периферии, где предприятия машиностроения вынуждены привлекать временных сотрудников, не обладающих достаточной квалификацией.

Проведенные анализ свидетельствует о достаточно серьезных и противоречивых тенденциях в сфере труда и капитала, ограничивающих решение вопроса технологической независимости российской экономики. Труд может трансформироваться в актив, приносящий доход при интенсивном инвестировании в человеческий капитал, что является ключевой составляющей процесса трансформации труда и капитала. В свою очередь это предполагает совершенствование сферы образования и профессиональной подготовки кадров, усиление роли высшего и среднего специального образования, необходимость поддержки науки.

Мощным рычагом модернизации являются оптимальное сочетание рыночных механизмов и государственного воздействия. Еще в 2023 году председатель следственного комитета А. Бастрыкин отметил безальтернативность корректив либерального пути развития национализацией стратегических предприятий страны [1]. Рыночные конкурентные условия предполагают получение прежде всего прибыли, что не всегда отвечает эффективности использования ресурсного потенциала. Сочетание же государственного регулирования и частной инициативы уже показали свою результативность успешно развивающихся странах. Меры стимулирования промышленного предпринимательства, такие как оптимизация регуляторной среды, развитие институтов поддержки стартапов и венчурного капитала, могут стать важным элементом стратегии модернизации. Бизнесу не хватает возможностей для внедрения капиталоёмких технологий и важными становятся: разработка субсидий и грантовых программ для внедрения технологий автоматизации, создание бизнес-инкубаторов и платформ для межотраслевой кооперации, расширение доступности льготного кредитования на покупку технологического оборудования. В условиях высоких процентных ставок, характерных для российской экономики, льготное кредитование приобретает особую важность. Однако это весьма тонкий инструмент, требующий разработки механизма анализа инвестиционных проектов с точки зрения, как результатов технологического обновления, так и максимизации мультипликативных эффектов в экономики в целом.

Другим направление может быть развитие программ автоматизации и роботизации производств, создание цифровых платформ для повышения эффективности труда, поддержка IT-инициатив.

Еще одним из возможных направлений стратегии трансформации является реформирование самого рынка труда, которое подразумевает такие меры как:

- повышение гибкости рынка труда, подразумевающее упрощение условий внутренней миграции, обеспечение доступны жильем и инфраструктурой в регионах с дефицитом рабочей силы [4];

- развитие удаленных форм занятости и усиление социальной защиты работников, поскольку современные реалии вносят коррективы в основные характеристики рынка труда и удалённая работа, проектная занятость, краткосрочные контракты становятся актуальными;

- изменение трудового законодательства в связи с появлением фрилансеров, самозанятых и работников гибридных форматов занятости [12].

Достижение технологической независимости требует инвестиций в инфраструктуру. Это предполагает модернизацию транспортной сети, что способствовать повышению мобильности трудовых ресурсов. Замещение труда капиталом невозможно без создания высокоскоростных сетей интернета, особенно в удаленных районах.

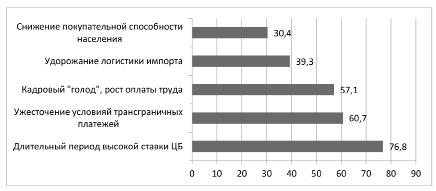

Риски развития промышленного производства, % исследуемых предприятий [5]

Успешно зарекомендовали себя и промышленные кластеры. Их развитие создает мощный мультипликативный эффект и стимулирует развитие горизонтальных и вертикальных интеграционных связей.

Развитие импортозамещения в условиях санкционного давления – это не только вызов и ограничение, но и новые возможности для российской экономики [9]. Импортозамещение может решить задачу создания замкнутых производственных цепочек в стратегически важных отраслях, включая энергетическое машиностроение, микроэлектронику, фармацевтику, вовлечения научных кадров в разработку инновационных решений, стимулирования кооперации между крупным бизнесом и стартапами для создания новых технологий. В этом контексте о планах российских промышленников можно судить по недавно опубликованному совместному исследованию ВТБ и РБК: ожидания и прогнозы российского бизнеса-2025. В результате исследования было выявлено, что одним из основных факторов сдерживания инвестиционой активности, а значит и возможного замещения труда капиталом, является беспрецедентно жесткая денежно-кредитная политика (рисунок). Ключевая ставка ЦБ находится на максимальном уровне среди стран с высоким уровнем дохода по классификации Всемирного банка. Ограничение спроса повышением ключевой ставки проводит к неуклонному снижению рентабельности предприятий. В частности, рентабельность металлургических предприятий приближается к доходности по ОФЗ, то есть безрискового инвестирования, а это является мощным дестимулирующим фактором капитальных вложений. «По оценкам ЦМАКП, уже свыше 40% предприятий указывают на высокий кредитный процент как фактор, ограничивающий рост выпуска».

Существенные риски заложены и в продолжении длительного периода высоких ставок. Оптимизм внушает заявление главы ЦБ Э. Набиуллиной на форуме ВТБ «Россия зовет» о том, что экономика находится на фазе перелома, и в ближайшее время можно ожидать смягчения денежно-кредитной политики. В то же время Минэкономики прогнозирует, что по итогам 2024 года рост номинальной средней зарплаты на 18%, общего фонда зарплат – почти на 20%. Исследования ВТБ/РБК показывают, что в следующем году крупный бизнес замедлит темпы прироста оплаты труда. Более 70% предприятий намерены увеличить фонд оплаты труда в номинальном выражении на величину от 15 до 30%. Самые амбициозные планы у представителей IT-отрасли, где прогнозируется повышение фонда оплаты труда в диапазоне 20–40%. На кадровый «голод» и рост затрат на оплату труда, как на один из основных рисков для бизнеса, указали более 50% предприятий, что вывело эту проблему на третье место в списке вызовов достижения технологической независимости.

Заключение

Исследования показывают, что формирующиеся тенденции экономического развития сопряжены в рисками, что ограничивает возможности как достижения технологической независимости, так и импортозамещения.

Таким образом, трансформация труда в капитал в российской экономике – это сложный и многогранный процесс, требующий координации усилий государства, промышленников и гражданского общества [14]. Реализация указанных стратегий может способствовать не только экономическому росту, но и повышению уровня жизни населения, развитию технологий и укреплению позиций России на мировом рынке. Для достижения этих целей важно адаптировать передовые практики к российским реалиям, делая акцент на развитие человеческого капитала, инноваций и модернизацию экономики.