Введение

Экономическая рациональность является в определенные периоды мощным двигателем развития экономики любого государства [1], но надо иметь в виду, что такое развитие (прямо или косвенно) часто приводило к регрессивным явлениям. Теперь мы можем наблюдать подобные явления через вызов цивилизации со стороны научно-технического и технологического прогресса. Разрушительно влияет на природу и разбалансирует экологическое равновесие использование достижений науки и техники без учета принятых критериев рациональности.

К разбалансированности и необъективной оценке секторов потребительского рынка ведет искусственное формирование симулятивного поведения потребителей, тем самым увеличивая добавленную стоимость товаров, продуктов или услуг, что может подвести экономику отрасли, а в дальнейшем и страны, к кризисному состоянию

Цель исследования – раскрыть понятие «симулятивное поведение» с точки зрения инструментария содействующего формированию нового способа стимулирования сбыта. Рассмотреть причины и факторы симулятивного поведения и потребительства в рамках все усложняющего технологический прогресса, дать оценку его влияния на перераспределение дохода в пользу финансового капитала.

Материалы и методы исследования

Основой для написания статьи послужили научные труды и учебная литература по вопросам, связанным с методами выявления и тенденциями в динамике индикаторов симулятивного поведения. При выявлении тенденций применены различные методы сравнительного анализа и абстрактно-логические методы.

Результаты исследования и их обсуждение

Симулятивное поведения в этой ситуации является ничем иным как новым способом стимулирования сбыта для роста потребления ресурсов, превращения их в отходы.

Данная проблема стоит достаточно остро, ее изучают не только экономисты. Так, в 2020 году Папа Римский Франциск, написал статью «Кризис раскрывает то, что у нас на сердце» для журнала «New York Times», которую посвятил вопросам глобальной солидарности. В ней он отметил, что мир, выйдя из кризиса пандемии, погрузится в «лихорадочное» потребление и эта зависимость приобретет новые формы «эгоистического самосохранения» [1, 9].

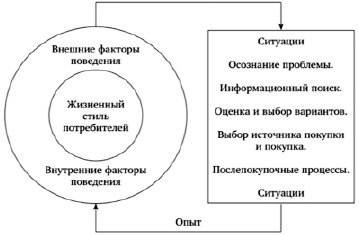

Рассмотрим причины и факторы симулятивного поведения и потребительства (рис. 1).

Рис. 1. Причины и факторы симулятивного поведения и потребительства [2, 8]

Природа капиталистической выгоды складывается из непрерывного потока прибылей. Алгоритм создания принципиально новых продуктов, прохождение всех этапов от разработки идеи до срока окупаемости является высокорискованным. Снизить риски можно за счет того, что уже есть на рынке, для необходимо только вынудить потребителей поверить, что у них есть потребность.

Симулятивная потребность должна быть рядом с реальной. Зачастую, продукт, удовлетворяющий реальную потребность, полезный, но со временем обрастает симулятивной компонентой. В связи с этим, можно сделать вывод о том, что соотношение развития производства, технического прогресса и осознание человеком социальных последствий применения технологий будет влиять на конъюнктуру рынка, которая меняется под воздействием симулятивных потребностей.

Эта связка вызывает определенные опасения, потому что общество для решения этих проблем, для осознания и определения выбора своего пути развития должно иметь социально ответственную позицию [1], т.е. выбирать экологичное и бережное использованием всех благ технологического прогресса [7]. Но, экономический способ присвоения материальных благ, остается достаточно актуальным.

Научно-технический прогресс позволяет перераспределять входящие доходообразующие потоки как прибыль финансового капитала. Таким образом, при содействии финансового капитала результаты научно-технический прогресса трактуются и применяются для удовлетворения реальных потребностей потребителей, а производственные мощности формирования не совершенствуются. В настоящее время, финансовый капитал определяется как стержневой, ключевой элемент общественного прогресса [2, 6].

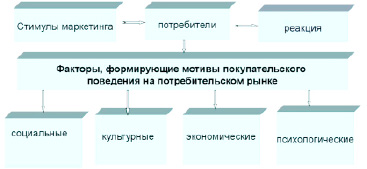

Такая трансформация произошла под влиянием первостепенного удовлетворения базовых потребностей, которые заставляют общество накапливать запасы, даже там, где они излишние, избыточные. Стратегии накопления вытекают из состояния неопределенности, непредвиденности, которые так же могут быть искусственно настроены (рис. 2).

Многие экономисты считают, что большая доля накопленных запасов все же трансформируется в финансовый капитал и он, так или иначе, вытеснит элемент накопления с учетом своей высокой ликвидности.

Грамотно построенная финансовая структура способствовала накоплению ресурсов в первую очередь для производства, потребление не было первостепенным фактором. Когда-то, отделение финансового капитала от производственного, считалось прогрессивным, потому что давало возможность аккумулировать денежные ресурсы и качественно их конвертировать в продуктивные инвестиции. Но, с каждым шагом, на новом витке развития, институты финансового рынка стали играть все более значительную роль в создании прочной конъюнктуры в условиях рыночной экономики. В этот период финансовый капитал стал значимее, «агрессивнее», нивелируя интересы других игроков. На смену удовлетворения реальных потребностей приходит финансиализация – процесс формирования и смены существующих глубинных установок маркетинга [3-5].

Рис. 2. Факторы, формирующие мотивы покупательского поведения на потребительском рынке [8]

Если производственный капитал сталкивается с насыщением рынка и ограниченным спросом, то финансовый капитал, в отличие от функционирования производственного капитала, не имеет прямой связи с удовлетворением потребностей людей [1]. Конечно, производственный капитал в первую очередь заинтересован в денежном потоке, но для того, чтобы его получить, он должен удовлетворять определенные специфические потребности человека, это в какой-то степени зависит от реакции потребителей [1]. В то же время финансовый капитал заинтересован только в денежном потоке, и не имеет значения, откуда он поступает. Финансовый капитал оценивается потребителем только с одной точки зрения – кому, в каком количестве и на каких условиях выделять деньги, чтобы получить наибольшую денежную отдачу.

Потребители финансового капитала, попадают в зависимость от него, поэтому вынуждены ориентироваться на эти критерии [1]. И когда конъюнктура рынка перекошена в сторону предельного уровня предложения, спрос падает, цены снижаются, оборот денежной массы уменьшается. В этом случае необходимо восстановить финансовый крен.

Чаще всего в такой ситуации используют инвестирование в инновации, которые в свою очередь являются толчком для зарождения симулятивных потребностей. Симулятивные потребности закладывают псевдоинновации, созданные для того, чтобы занять новые рыночные ниши. Псевдоинновации приносят стабильные финансовые потоки, но при этом конечному потребителю будет навязана необходимость владеть.

Заключение

Глобальным противоречием можно считать растущими в геометрической прогрессии размерами финансового капитала и ограниченными объемами ресурсов на планете. В рамках этого противоречия рождается новая парадигма – при бесконтрольном, бесконечном развитии и саморазвитии финансового наблюдается односторонняя, однобокая, узкая возможность удовлетворения потребностей в естественных ресурсах. Данная парадигма ведет цивилизацию к кризису: через связку симулятивность-финансовый капитал происходит экспансия симулятивного потребления, что искусственно наращивает финансовую прибыль.

Как говорилось ранее, на каждом новом шаге научно-технического прогресса складывается ситуация конфликта, парадокс которой заключается в благих намерениях максимально удовлетворить спрос потребителей, дать им возможность комфортного существования. Данный дисбаланс общественных отношений кроется в отставании осознанности человечества от возможностей научно-технического прогресса.

Основная гипотеза в этом случае, на наш взгляд может быть сформулирована следующим образом: если общественное сознание продолжит преследовать ложные цели, формировать псевдоценности, не воспользуется научно-техническим прогрессом для реализации возможностей совершенствования всех сфер деятельности, произойдет падение современной цивилизации, утратится человеческая сущность.

Итак, нельзя не согласиться с мнением ученых-современников, с которыми мы в большей степени солидарны – человечество в состоянии осуществить переформатирование ожидаемых цивилизационных установок, не дать возможность денежному капиталу экспансировать весь мир. В современных реалиях, денежный капитал, несмотря на глобализацию, удерживает огромные средства для удовлетворения потребностей в четко определенных локациях. Последствия этого у разнообразных сегментов мирового хозяйства неодинаковы, ведь одни ареалы скуднее, другие – богаче, но у каждого свой потребительский аппетит по поглощению природных богатств и материальных ресурсов.