Введение

Представления об экономических категориях непрерывно меняются как в связи с эволюционированием объекта исследования, так и в результате развития самой науки, ее форм и методов исследования. Первые упоминания о каком-либо предмете познания представляют собой лишь философские умозаключения, которые с течением времени приобретают черты научных категорий, систематизируются и уточняются. Экономическая категория «общественное благо» в своей трансформации прошла путь от общефилософского представления в работах древнегреческого мыслителей до современного определения в работах представителей институционального направления.

Цель исследования заключается в анализе трансформации теоретико-методологических концепций общественных благ и раскрытии роли общественных благ в реализации национальных интересов.

Материал и методы исследования

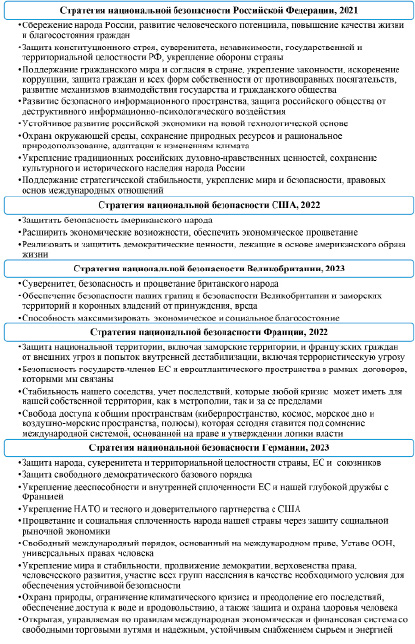

Информационной базой исследования выступили философские работы античного периода (Аристотель, Платон и др.), классического (А. Смит, Д. Рикардо, Ж.-Ш. Сисмонди, У. Петти и др.), неоклассического (А. Маршалл, А. Пигу, П. Самуэльсон и др.), институционального (Т. Веблена и Дж. Коммонса и др.) и других направлений, Стратегии национальной безопасности РФ, США, Франции, Германии, Великобритании. Базовым при подготовке работы является системный подход.

Результаты исследования и их обсуждение

Понятие общественных благ неразрывно связано с функционированием государства как социального института. Социальные функции государства заключаются в установлении социальных приоритетов и стандартов, обеспечении потребностей населения благами и повышении уровня общественного благосостояния. На себя государство берет производство и финансирование значительного количества общественных благ чистого и смешанного характера, получивших закрепление в правовых нормах. Объемы производимых и потребляемых общественных благ зависят от уровня социально-экономического развития стран, моделей их экономического развития, стратегических приоритетов развития.

В своем развитии теория общественных благ прошла несколько этапов развития. В Древние времена понятия общественных благ не существовало. Однако уже в то время появились зачатки определения роли государства в предоставлении благ, которые впоследствии стали относить к общественным благам. Так, важную роль в обеспечении безопасности должны были играть воины, которых правители, согласно Платону, должны расселять по жилищам, обеспечивать общим имуществом и запасом продовольствия. Обязанностью воинов должна быть забота обо всем государстве [1, с. 275]. Платон говорил и о необходимости образования и воспитания граждан, формирования их морального состояния, предоставления всем гражданам общества средств, необходимых для жизнедеятельности [1, с. 91-438]. В античной философии были заложены отдельные идеи, которые используются и в современной теории общественных благ: обеспечение обороны и правопорядка, необходимость образования граждан, предоставление всем гражданам общества средств, необходимых для жизнедеятельности и др.

В средние века исследовательский интерес был направлен на вопросы безопасности, рост государственного и религиозного влияния. В период Возрождения и Просвещения значительно внимание стало уделяться образованию, культуре, благополучию всех людей и созданию необходимых для этого законов. По мнению П.А. Гольбаха плохие законы – это те законы, цель которых – обеспечить благополучие, сохранить жизнь и безопасность только для некоторых членов общества в ущерб всем остальным [2, с. 32].

Основоположник классической политической экономии У. Петти, раскрывая виды государственных расходов, говорил о том, что статьей расходов могут явиться расходы на дороги, судоходные реки, водопроводы, мосты, порты и другие предметы, нужные для блага пользования всех [3]. Ж.-Б. Сэй, писал о том, что «общество покупает и потребляет услуги администрации, оберегающей его интересы, войска, защищающего страну от внешнего нападения, суда гражданского и уголовного, охраняющего каждое частное лицо от посягательства других» [4]. Представители классической политической экономии практически приблизились к современному трактованию содержания общественных благ, не выделяя при этом их как отдельную категорию и относя к ним образование, создание инфраструктуры, реализация административных функций и пр.

Представитель неоклассической экономической школы П. Самуэльсон в 1954 году сформулировал определение общественных благ, понимая под ними блага, которые все потребляют сообща, в том смысле, что потребление такого блага каждым индивидом не ведет к сокращению такого потребления любым другим индивидом» [5]. Неоклассики сформулировали условия равновесия при производстве общественных благ, влияние производства общественных благ на искажение рыночного пространства и пр.

Иституционалисты (Т. Веблен, Дж. Коммонс и др.) выделили особенности общественных благ, рассматривали проблемы, возникающие при их использовании (проблем «безбилетника») и др. Неоинституционалисты – Р. Коуз, М. Олсон, Дж. Бьюкенен, К. Эрроу, продолжили дальнейшее изучение общественных благ в части выделения новых отличительных свойств, таких как неисключаемость. Предметом исследования представителей данного направления выступали также институты производства общественных благ, проблемы принятия решений по производству общественных благ и пр.

Отдельно следует рассмотреть вклад русской экономической школы в развитие теории общественных благ (Г.А. Ахинов, Е.Н. Жильцова, Л.И. Якобсон, А.Я. Рубинштейн и др.). Учеными рассмотрены институциональные основы и формы организации общественного сектора, выделены дополнительные виды общественных благ, уточнена их классификация, рассмотрены вопросы финансирования общественных благ, формирование спроса и предложения на общественные и социально значимые блага и пр.

В современных условиях при возрастании геополитической нестабильности повышается значимость государств в реализации национальных интересов. Они закрепляются, как правило, в стратегиях национальной безопасности государств. Сравнительная характеристика национальных интересов РФ, США, Франции, Германии, Великобритании, закрепленная в соответствующих стратегиях национальной безопасности представлена на рисунке.

Национальные интересы всех рассмотренных стран включают в себя обеспечение безопасности страны. Данный интерес реализуется посредством предоставления такого общественного блага как оборона. Обратим внимание, что в Стратегиях Франции и Германии обеспечение безопасности (исходя из трактования соответствующих национальных интересов) рассматривается в рамках ЕС, то есть, по сути, речь ведется о предоставлении общественного блага на межгосударственном уровне. Обеспечение безопасности в Стратегиях США, Великобритании, Франции, Германии видится в рамках блока НАТО, то есть идет речь о предоставлении такого общественного блага как оборона на межгосударственном уровне. Об этом говорится в Стратегиях при раскрытии механизмов реализации национальных интересов. На межгосударственном уровне страны готовы обеспечивать и кибербезопасность, на глобальном – защиту от террористических угроз, борьбу с изменением климата и пр.

Реализация большего числа национальных интересов осуществляется посредством предоставления общественных благ на национальном уровне. Так, в процветании народа (Великобритания, США), развитии человеческого потенциала (Россия) значительную роль играет развитие образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта (общественные блага смешанного характера) и пр. Национальные интересы раскрываются и в документах стратегического планирования. В них обосновывается необходимость производства таких общественных благ как строительство дорог, мостов, развитие объектов инфраструктуры и пр. Таким образом, очевидна тесная связь реализации национальных интересов с производством общественных благ.

Содержание понятия общественных благ с учетом их роли в реализации национальных интересов может быть представлено следующим образом. Это товары / услуги, предоставляемые государством на безвозмездной основе с целью обеспечения реализации национальных интересов и обладающие в полной мере свойствами неконкурентности, неделимости и неисключаемости. Отметим, что в производстве и финансировании смешанных общественных благ могут быть использованы и такие формы взаимодействия государства и частного сектора как государственно-частное партнерство, участие частного сектора в производстве благ при их государственном финансировании, использование проектного подхода и пр.

Национальные интересы государств, определенные в стратегиях национальной безопасности [6-10]

Заключение

Трансформация экономической категории «общественное благо» неразрывно связана с модификацией общества, уровнем его социально-экономического развития, моделью социально-экономического развития и, соответственно, функциями государства. В условиях нарастания геополитической нестабильности повышается значимость реализации национальных интересов посредством производства общественных благ. В то же время, из общественных и смешанных общественных благ, производство и финансирование которых традиционно осуществлялось на национальном уровне (национальная оборона, обеспечение правопорядка, образование, культура, здравоохранение и пр.) выделяются общественные блага, производство и финансирование которых переходит на международный (например, национальная оборона стран, входящих в состав ЕС) или глобальный уровень (защита от террористических угроз, борьба с изменением климата, борьба с транснациональной преступностью, борьба с пандемиями и пр.). Выход производства и финансирования общественных благ на международный и глобальный уровень в условиях нестабильности требует выработки новых подходов и систем регулирования.