Введение

Интенсивность НИОКР и качество человеческого потенциала в решающей степени определяют сегодня конкурентный потенциал национальной экономики – в глобальной экономической конкуренции выигрывают те страны, которые обеспечивают благоприятные условия для научно-технического прогресса [1]. В связи с этим, огромное значение для конкурентоспособности организаций имеет государственная научно-техническая политика, развитие общей научной среды, информационной и финансовой инфраструктуры, наличие квалифицированных научных и инженерных кадров, правовая защита интеллектуальной собственности в стране.

Имеющийся российский научно-технический, производственный и человеческий потенциал позволяют наращивать объем выпуска продукции обрабатывающей промышленности, строительства и сельского хозяйства не менее чем на 8 % в год. Для этого необходимо наращивать инвестиции в освоение новых технологий с темпом не менее чем на 15 % в год. Вся система регулирования экономики должна быть настроена на повышение инвестиционной и инновационной активности [2, с. 126].

Заявленные Президентом России В.В. Путиным конкретные цели повышения инвестиционной и инновационной активности позволяют сконцентрировать имеющиеся ресурсы и неиспользуемые резервы в целях всемерного содействия экономическому росту.

Цель исследования

В данном контексте целью работы является анализ состояния инновационной деятельности российских предприятий в современных условиях.

В рамках исследования поставлены следующие задачи:

– провести анализ показателей инновационной деятельности российских предприятий;

– выделить факторы, влияющие на состояние инновационной деятельности российских предприятий;

– обосновать выводы о тенденциях развития инновационной деятельности российских предприятий в современных условиях.

Объект исследования – инновационно активные российские предприятия. Предметом исследования являются факторы повышения интенсивности инновационной деятельности организаций.

Материал и методы исследования

В качестве материалов исследования использовались открытые источники данных о статистических отчетах социально-экономического развития Российской Федерации.

Методологической основой исследования являются принципы диалектической связи между субъектом и объектом, процессом и результатом, единым, особенным и общим, единство традиций и подходов. Для этой цели в исследовании использовались общие теоретические методы обучения (анализ, синтез, аналогия, сравнение, корреляция, обобщение, классификация, систематизация, абстракция, интерпретация, анализ и обобщение научной литературы и практического опыта, статистических данных и т. д.).

Результаты исследования и их обсуждение

Динамика достигнутых результатов показала сокращение в 2018 году удельного веса инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг организаций до 6,5 %, в промышленном производстве – 6,0 % (табл. 1). Объем инновационных товаров, работ, услуг достиг 4516,3 трлн рублей, при этом прирост 26,2 % по сравнению с 2014 г. (прирост 936,4 трлн руб.) и 8 % по сравнению с 2017 г. (прирост 349,3 трлн руб.); в 2017 г. наблюдалось сокращение этого показателя на 5 % к уровню 2016 г. (убыль 197,3 трлн руб.).

Удельный вес организаций, осуществлявших технологические, организационные, маркетинговые инновации, в общем числе обследованных организаций в 2018 г. составил 8,5 %. При этом доля организаций, осуществлявших организационные инновации, составила 2,1 %; маркетинговые – 1,3 %. Наибольшая доля организаций, осуществлявших технологические, организационные, маркетинговые инновации наблюдалась в обрабатывающих производствах промышленности – 15,1 %; деятельности в сфере телекоммуникаций – 15,1 %; секторе информационного-коммуникационных технологий – 12,0 %; производстве кровельных работ – 14,3 % от числа обследованных организаций.

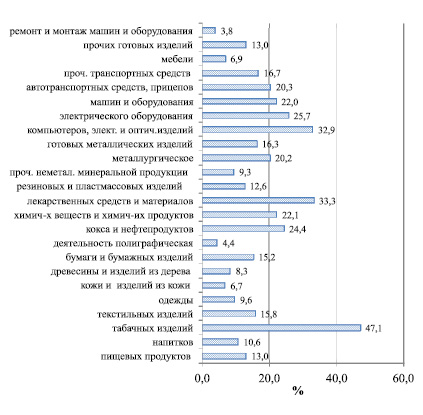

В обрабатывающих производствах промышленности наиболее инновационно активны организации в следующих видах экономической деятельности: производство табачных изделий – 47,1 %; производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях – 33,3 %; производство компьютеров, электронных и оптических изделий – 32,9 %; производство электрического оборудования – 25,7 %; производство кокса и нефтепродуктов – 24,4 % и другие (рисунок).

Объем общих затрат российских предприятий на технологические инновации в 2018 г. составил 1472,8 трлн руб., вырос на 21,5 % по сравнению с уровнем 2014 г. (прирост 260,9 трлн руб.) (табл. 2).

Таблица 1

Динамика показателей инновационной активности в Российской Федерации в 2014–2018 гг. [3]

|

Показатель |

2014 |

2015 |

2016 |

2017 |

2018 |

|

Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг организаций, % |

8,7 |

8,4 |

8,5 |

7,2 |

6,5 |

|

Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг организаций промышленного производства, % |

8,2 |

7,9 |

8,4 |

6,7 |

6,0 |

|

Удельный вес организаций, осуществлявших технологические, организационные, маркетинговые инновации в отчетном году, в общем числе обследованных организаций, % |

9,9 |

9,3 |

8,4 |

8,5 |

8,5 |

|

Удельный вес затрат на технологические инновации в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг, % |

2,9 |

2,9 |

2,6 |

2,5 |

2,4 |

|

Число организаций, выполнявших научные исследования и разработки, шт. |

3604 |

4175 |

4032 |

3944 |

– |

Удельный вес организаций, осуществлявших технологические, организационные, маркетинговые инновации в 2017 году, в обрабатывающих производствах [3]

Таблица 2

Оценка инновационного потенциала Российской Федерации по итогам 2018 года [3]

|

Показатель |

Ед. изм. |

2014 |

2015 |

2016 |

2017 |

2018 |

|

Численность персонала, занятого инновационными работами, в т. ч.: |

чел. |

732274 |

738857 |

722291 |

707887 |

682541 |

|

численность исследователей |

чел. |

379411 |

370379 |

359793 |

347847 |

379411 |

|

численность техников |

чел. |

62805 |

60441 |

59690 |

57716 |

62805 |

|

вспомогательный персонал |

чел. |

174056 |

171915 |

170347 |

160577 |

174056 |

|

прочий персонал |

чел. |

122585 |

119556 |

118057 |

116401 |

122585 |

|

Затраты на технологические инновации |

трлн. руб. |

1211,9 |

1200,4 |

1284,6 |

1405,0 |

1472,8 |

В 2017 г. наблюдался прирост числа организаций, выполнявших научные исследования и разработки 15 % к уровню 2014 г.; в 2017 г. их число больше уровня 2014 г. на 9,4 %. В структуре числа организаций, выполнявших научные исследования и разработки 40 % – научно-исследовательские организации; 24,6 % – образовательные организации высшего образования; 9,6 % – организации промышленности, имевшие научно-исследовательские, проектно-конструкторские подразделения; 6,9 % – конструкторские организации; 1,6 % –опытные заводы; 0,6 % – проектные и проектно-изыскательские организации; 6,7 % – прочие.

Численность персонала, занятого инновационными работами в 2018 г. составила 682 541 человек и сократилась на 6,8 % в сравнении с 2014 г., на 3,6 % в сравнении с 2017 г. Из числа персонала занятого инновационными работами в 2018 г. 51 % – непосредственно ученые-исследователи по различным тематикам научных разработок, остальная часть – численность техников (8,5 %), вспомогательного (23,5 %) и прочего (15,1 %) персонала. За период 2014–2018 гг. количество техников, обслуживающих приборную базу сократилось на 8,6 %. Исходя из данных, можно сделать ряд выводов. Престижность научного труда остается низкой. Наблюдается сохранение негативной тенденции оттока научных кадров.

В 2018 г. повышается удельный вес исследователей в возрасте до 39 лет в общей численности исследователей до 43,9 % (против 41,3 % – в 2014 г.). Средний возраст исследователей в период 2014–2018 гг. составляет 46 лет. Отмечается снижение охвата обучением в системе послевузовского образования – аспирантуре и докторантуре [4, 5].

Согласно оценкам факторов, препятствующих инновациям в 2015–2017 гг. [6, с. 149]: среди экономических факторов высокую стоимость нововведений отметили как «значительный» 27,5 % организаций промышленного производства; 24,8 % – недостаток собственных денежных средств; 24,4 % – высокий экономический риск; 21,6 % – недостаток финансовой поддержки со стороны государства.

Среди внутренних факторов как «значительные» отметили: недостаток квалифицированного персонала 17,0 % организаций промышленного производства; низкий инновационный потенциал организации – 15,7 %; недостаток информации о новых технологиях – 11,4 %; недостаток информации о рынках сбыта – 10,5 %; неразвитость кооперационных связей – 9,4 %. При этом эти же факторы около трети опрошенных предприятий (26,5–32,9 %) отметили как «отсутствующие».

Другими оценимыми факторами были: недостаточность законодательных и нормативно-правовых документов, регулирующих и стимулирующих инновационную деятельность; неразвитость инновационной инфраструктуры (посреднические, информационные, юридические, банковские, прочие услуги); неопределенность экономической выгоды от использования интеллектуальной собственности. Выделенные факторы отметили как «решающие» 2,3–3,5 % учувствовавших в опросе организаций промышленного производства; 12,4–14,1 % – указали их как «значительные»; 26,5–28,3 % – оценили их как «отсутствующие».

В 2015–2017 гг. среди всех оцениваемых факторов наибольшая доля опрошенных организаций (20,5 %) отмечают как «решающий» фактор, препятствующий инновациям, недостаток собственных денежных средств; по оценкам 20,1 % – фактор «отсутствует».

Проведенные результаты показывают, что организации наибольшее внимание отдают экономическим фактором, внутренние и прочие факторы значительно в меньшей степени являются решающими и значительными в инновационной деятельности. Организации не могут рисковать своей финансовой устойчивостью и вынуждены ограничивать инвестиции в фундаментальные исследования и инновационную сферу.

Анализ общероссийских тенденций отражает, что государство продолжает играть решающую роль в финансировании инновационной деятельности. Доля расходов бюджета во внутренних затратах на исследования и разработки составила в 2018 г. – 64,3 % , в 2017 г. – 63,8 %, и в 2014 г. – 67,1 % [6]. Внутренние затраты на исследования и разработки, в процентах к валовому региональному продукту в 2017 г. – 6,05 %, и в 2014 г. – 5,8 %.

В структуре затрат на технологические, маркетинговые, организационные инновации 45,2 % – выполнили организации частной формы собственности; 18,4 % – государственные организации (из них 18,1 федеральные и 0,4 % – субъектов Российской Федерации); 16,3 % – смешанной формы собственности (из них 12,1 % – смешанная с долей государственной собственности и 4,2 % иная смешанная); 7,2 % – организации иностранной собственности; 6,3 % – государственных корпораций; 6,3 % – совместная российская и иностранная собственность; 0,4 % – муниципальные организации; 0,2 % – общественные организации [6, с. 36]. Финансирование остается слабым местом российской инновационной системы, при учете, что значительная часть инновационно активных организаций представлена компаниями с государственными участием.

Выводы (заключение)

Остается низкой инновационная активность предприятий. Сокращается количество поданных патентных заявок, в структуре которых растет доля иностранных заявителей. В результате происходит в России происходит сокращение научно-технического потенциала, в то время как другие страны его быстро наращивают. Россия в Глобальном инновационном индексе 2019 г. находится на 46-м месте (в сравнении с 2018 г. ее позиция не изменилась). Запаздывание с освоением новых технологий влечет нелинейное увеличение затрат на их воспроизводство, создающих непреодолимые барьеры для отстающих стран [1, c. 12–13].

Решающим фактором развития является спрос на инновационную продукцию и услуги [7, 8]. Спрос, угнетен конкуренцией с импортной продукцией, недостаточной платежеспособностью предприятий промышленности. Недостаточным уровнем информатизации отечественной экономики, недостатком информации о перспективах отечественного рынка.

В отсутствие увеличения спроса на НИОКР со стороны как государства, так и частного бизнеса [1, 4, 9] происходит абсолютное сокращение количества ученых и инженеров, научно-исследовательских и проектных организаций.

Инвестиции в освоение прорывных направлений НТП на ранних фазах их развертывания дают нелинейный эффект и позволяют получить сверхприбыли от монопольного использования новых технологий. По мере их распространения и совершенствования растет масштаб и капиталоемкость производства, формируются кооперационные связи, происходит обучение кадров, организуется рынок [1].

Борьба за спрос потребителей и наращивание инвестиций, являются основанными факторами экономического развития. Глазьев С.Ю. [10] определяет спираль ведущую к развитию экономики страны: рост инвестиций, рост разнообразия собственных товаров, повышение конкурентоспособности, рост доходов, расширение внутреннего рынка.

Проведенное исследование позволяет обосновать ряд выводов:

– фактические данные за период 2014–2018 гг. Российской Федерации отражают, что инновационная деятельность предприятий остается на прежнем уровне, у организаций не достаточно стимулов и ресурсов для повышения темпов ее расширения;

– полученные показатели явно обусловлены недостатком инвестиционных ресурсов, повлиявших на величину показателей инновационного развития страны;

– государственное регулирование и финансирование продолжает играть определяющую роль в создании условий для внедрения инноваций.

Библиографическая ссылка

Емельянова О.В., Канищева Е.М. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ // Вестник Алтайской академии экономики и права. 2019. № 11-2. С. 72-77;URL: https://vaael.ru/ru/article/view?id=822 (дата обращения: 03.02.2026).

DOI: https://doi.org/10.17513/vaael.822