Введение

Современная бизнес-среда характеризуется беспрецедентной сложностью и взаимозависимостью. Глобальные цепочки создания стоимости, стремительное развитие технологий и изменение потребительских ожиданий вынуждают компании пересматривать подходы к ведению бизнеса. На смену жесткой конкуренции приходит логика кооперации и создания сетевых структур. В данном контексте выстраивание устойчивых партнерских отношений превращается из тактического хода в стратегический императив. Статья призвана систематизировать современные взгляды на бизнес-партнерство как на экосистему, раскрыть его теоретические и практические аспекты.

Цель исследования – теоретически обосновать и систематизировать экосистемную модель бизнес-партнерства между предприятиями (B2B), раскрыть ее актуальность, сущностные характеристики, виды, цели и преимущества для повышения конкурентоспособности участников.

Материал и методы исследования

Вопросы создания и функционирования разнообразных форм совместной деятельности фирм в виде союзов, ассоциаций, кластеров, предпринимательских сетей и т.п. разработаны отечественными учеными (Л.И. Абалкин, С.А. Глазьев, Д.С. Львов, Г.Б. Клейнер и др.) и зарубежными исследователями (А. Маршалл, Й. Шумпетер, П. Кругман, М. Портер и др.).

В современных условиях различные аспекты взаимодействия организаций получили отражение в работах Д.С. Вязникова и Н.М. Фоменко [1], многообразие механизмов межфирменной совместной деятельности описали Е.Н. Горлачева, Е.М. Иванникова [2], межотраслевые особенности бизнес-контактов исследовали Ю.В. Симачев, М.Г. Кузык [3]. Формирование партнерств может инициироваться на уровне проектных групп одной страны [4], государственно-частного партнерства [5], реализации трансграничных проектов группы стран одного континента, например, Евразийского экономического союза [6], или государственно-частного партнерства в странах нескольких континентов (например, БРИКС) [7; 8].

Активные процессы информатизации и цифровизации экономики способствовали появлению цифровых экосистем [9], применению экосистемного подхода в менеджменте [10], создали и развили платформенный бизнес [11]. Исследования показывают изменения роли и содержания экосистем в России [12; 13], что свидетельствует о развитии процессов бизнес-партнерства между субъектами экономики.

В основе настоящего исследования лежит системный подход, позволивший рассмотреть бизнес-партнерство как целостную, сложноорганизованную экосистему. Для достижения цели были использованы следующие методы.

1. Теоретический анализ и синтез научных публикаций, монографий и обзоров, посвященных проблемам стратегических альянсов, сетевых организационных структур и экосистем бизнеса.

2. Кабинетное исследование российских и международных кейсов построения успешных партнерских экосистем (например, сотрудничество в рамках импортозамещения в РФ, альянсы в IT- и телеком-секторе).

3. Сравнительный анализ различных форм партнерства для выявления их специфических черт и областей эффективного применения.

4. Контент-анализ материалов деловой прессы и отчетов консалтинговых компаний для выявления актуальных трендов и практик.

Результаты исследования и их обсуждение

Актуальность применения и все большего распространения экосистемной модели партнерства обусловлена, преимущественно, влиянием факторов внешней среды. В современной экономике, особенно в условиях кризисных явлений и санкционного давления, одиночные компании (особенно малые и средние) сталкиваются с колоссальными вызовами: закрытие традиционных цепочек поставок, технологическое отставание, ограниченность ресурсов и т.п. Экосистемное партнерство позволяет преодолеть эти барьеры за счет:

- совместного использования ресурсов и инфраструктуры;

- применения ко-разработки и внедрения инноваций (взаимодействия с двумя или более компаниями с целью совместной деятельности);

- создания комплексных, сквозных решений для конечного клиента.

Востребованность в подобного рода партнерских отношениях подтверждается активным ростом числа стратегических альянсов в высокотехнологичных и наукоемких отраслях.

Бизнес-партнерство — это добровольное, долгосрочное, стратегически значимое сотрудничество двух или более независимых предприятий, основанное на взаимной выгоде, доверии и разделении рисков, направленное на достижение синергетического эффекта.

4. Цели бизнес-партнерства могут быть самыми разными, зависящими от потребностей их участников, однако, в целом их можно обобщить на следующие виды:

- стратегические цели – выход на новые рынки, обход барьеров входа, усиление рыночной позиции и т.п.;

- операционные цели – направлены на снижение затрат, оптимизацию процессов, повышение качества продукции (услуг) и т.п.;

- инновационные – осуществление совместных НИОКР, обмен знаниями и технологиями;

- адаптационные – повышение гибкости и устойчивости к внешним шокам.

В своем развитии бизнес-партнерства за последние годы претерпели ряд эволюционных трансформаций: от разовых транзакционных сделок («купил-продал») к реляционным моделям (построение долгосрочных связей) и далее к экосистемным отношениям (глубокая интеграция в общее ценностное пространство).

Бизнес-партнерствам (как экосистемы) свойственны определенные системообразующие признаки: взаимодополняемость, синергия, совместное создание ценности, доверие и общие ценности, динамичность и саморегуляция.

Взаимодополняемость означает, что партнеры обладают уникальными, но дополняющими друг друга ресурсами и компетенциями, которые востребованы его участниками.

Синергия представляет собой совокупный результат совместной деятельности, превосходящий сумму индивидуальных вкладов участников партнерства.

Совместное создание ценности – ориентация фокуса действий на создании общей ценности для всех участников экосистемы, включая конечного потребителя.

Доверие и общие ценности выступают как фундамент долгосрочных отношений участников бизнес-партнерства.

Динамичность и саморегуляция – это свойства экосистемы, характеризующие ее способность своевременно адаптироваться к изменениям.

В современном экономическом пространстве различают множество видов бизнес-партнерств. Так, по степени интеграции бизнес-партнерств приобретают форму стратегических альянсов, консорциумов, совместных предприятий, неформальных кооперационных соглашений и т.п. По целям своей деятельности бизнес-партнерства могут относиться к производственным, сбытовым, маркетинговым, научно-техническим, логистическим. По отраслевому признаку бизнес-партнерства могут быть горизонтальными (между компаниями одной отрасли), вертикальными (вдоль цепочки создания стоимости), диагональными (конгломератные, между компаниями из разных несвязанных отраслей).

При формировании бизнес-партнерства следует учитывать некоторые его особенности, отражающиеся в показателях экономической деятельности. Эти показатели не только дают в сопоставимом виде количественные оценки запланированным и фактически достигнутым производственным результатам. Они также характеризуют полезность бизнес-партнерства для каждого из его участников, выгодность и престижность нахождения в нем. Формирование бизнес-партнерства, его устойчивое функционирование и участие в нем целесообразно только при высокой гарантии получения реальной экономической выгоды каждым его участником.

В отличие от обособленно действующего предприятия, не входящего в какие-либо объединения, союзы и корпорации, в бизнес-партнерстве следует учитывать особенную роль синергического эффекта, превышающего сумму индивидуальных результатов деятельности отдельно хозяйствующих субъектов [14].

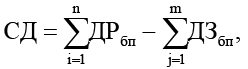

Совокупный доход в результате деятельности бизнес-партнерства (СД) можно условно отразить в виде:

где ДРбп – доходы бизнес-партнерства за период; ДЗбп – затраты бизнес-партнерства за период; n – направления притока прибыли; m – направления затрат.

При этом доходы бизнес-партнерства (ДРбп) формируются за счет притока дополнительных объемов прибыли за счет улучшения степени взаимодействия и уровня управляемости участников, расширения масштабов производства и продаж, диверсификации, повышения возможностей предприятий за счет осуществления модернизации технологий и производств, снижения издержек разного рода. В свою очередь затраты бизнес-партнерства (ДЗбп) складываются из двух частей. Во-первых, затрат каждого участника на ведение своей деятельности в рамках партнерских отношений. Во-вторых, затрат каждого участника на возмещение общих расходов бизнес-партнерства (например, на маркетинг и рекламу).

Для отдельного предпринимателя существует проблема определения выгоды его участия в данном бизнес-партнерстве. С учетом мотивации, сумма экономической выгоды (доход, прибыль), получаемой предприятием за счет партнерских отношений, как результат деятельности (РДбп) должна превосходить величины, от индивидуальной работы (РДин), что можно представить как:

∑РДбп > ∑РДин.

Представляется не менее значимым, чтобы экономическая выгода предпринимателя от его участия именно в конкретном бизнес-партнерстве (РДП1) была более значимой по сравнению с его участием в других формах объединений, кластеров, союзов, альянсов и т.п. (РДПn):

∑РДП1 > ∑РДПn.

Результаты исследования показывают, что эффективно выстроенная партнерская экосистема становится одним из важных активов, источником долгосрочных конкурентных преимуществ и драйвером роста предпринимательских структур. Это требует необходимости целенаправленного формирования и управления такими экосистемами на основе доверия и общих ценностей.

Заключение

Проведенное исследование позволяет констатировать, что модель бизнес-партнерства перестала быть опциональной и стала необходимостью для компаний, стремящихся сохранить и усилить свои конкурентные позиции в XXI веке. Это качественно новая ступень кооперации, основанная на глубокой интеграции, взаимном доверии и совместном создании ценности. Успешное партнерство требует целенаправленного управления, выработки четких правил взаимодействия и синхронизации стратегических целей. Для российского бизнеса в текущих условиях развитие национальных партнерских экосистем является критически важным направлением для обеспечения технологического суверенитета и устойчивого развития. Дальнейшие исследования могут быть направлены на разработку метрик оценки эффективности партнерских экосистем и моделей управления ими.

Конфликт интересов

Благодарности

Финансирование

Библиографическая ссылка

Олисаева Л.Г. БИЗНЕС-ПАРТНЕРСТВО КАК ФАКТОР КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ // Вестник Алтайской академии экономики и права. 2025. № 9-2. С. 299-303;URL: https://vaael.ru/ru/article/view?id=4338 (дата обращения: 20.01.2026).

DOI: https://doi.org/10.17513/vaael.4338