Введение

Современный мир характеризуется нарастающей турбулентностью, где высокая динамика и взаимосвязанность глобальных экономических процессов сталкиваются с усиливающейся геополитической фрагментацией. Это проявляется в постоянном возникновении новых очагов конфликтов, резких колебаниях на рынках ключевых товаров и сырья, а также общим ростом нестабильности. Для России эти вызовы усугубляются беспрецедентным санкционным давлением. Так, на 15 августа 2025 года против России как государства, а также российских институтов и бизнес-структур странами запада было введено в совокупности 23960 различных санкционных ограничений [1].

В этих условиях своевременное выявление и оценка внешних рисков и угроз, а также прогнозирование их динамики, становится важнейшей задачей обеспечения национальной безопасности. Ее решение возложено на государственную систему мониторинга текущей геополитической и геоэкономической ситуации. Эта система призвана быть ключевым источником информации как для стратегического планирования, так и для выработки оперативных решений по минимизации воздействия рисков.

Сегодня фактически сама современная ситуация потребовала от руководства страны постоянно «держать руку на пульсе» ключевых тенденций в сфере геополитики и геоэкономики. И, как отмечают некоторые исследователи, геополитические и геоэкономические проблемы последних шести лет стали очень серьезным испытанием для российских систем мониторинга [2, 3].

Целью исследования является анализ сложившейся к настоящему времени в России системы мониторинга геополитической и геоэкономической ситуации, а также разработка рекомендаций по повышению эффективности ее работы в современных условиях. Выводы и рекомендации исследования могут быть использованы органами государственной власти РФ (Совет Безопасности, Правительство, Минэкономразвития, Минцифры) для развития и совершенствования существующей системы мониторинга.

Материалы и методы исследования

Информационную базу исследования составили нормативно-правовые акты и официальные статистические данные федеральных органов исполнительной власти, аналитические отчеты научных и исследовательских организаций, а также публикации ведущих российских ученых по рассматриваемой проблематике.

Методологическую основу исследования составили системный, комплексный и институциональный подходы, совместное использование которых позволило провести всестороннюю оценку мониторинга текущей геополитической и геоэкономической ситуации как системы, выявить структурные взаимосвязи, определить точки дисбаланса и «слабые места».

Результаты исследования и их обсуждение

Текущее состояние и архитектура российской системы геополитического и геоэкономического мониторинга

Формирование систем мониторинга геополитической и геоэкономической ситуации в нашей стране имеет достаточно глубокие корни. Еще в советский период существовали разветвленные структуры сбора и анализа информации о внешнеполитической и внешнеэкономической ситуации, действующие в рамках ведомств внешней разведки, аналитических подразделений МИД СССР, а также ряда академических институтов. Однако после распада СССР в 1991 году часть этих механизмов оказалась разрушена, другие же потребовали кардинальной перестройки с целью адаптации к новым реалиям (таким как изменение мировой архитектуры безопасности, переход страны к новой внешнеполитической парадигме и т.п.). Ключевая идеологическая роль в построении современной системы мониторинга геополитической и геоэкономической ситуации на этом этапе принадлежала академику, главе Службы внешней разведки, министру иностранных дел, а затем и председателю Правительства Российской Федерации Е.М. Примакову. Именно он настаивал на необходимости рассматривать геополитические и геоэкономические процессы во взаимосвязи и взаимозависимости, и обосновывал, что государственная политика должна являться производной от системной аналитики, а не инструментом реакции на факты [4].

В современной России необходимость осуществления мониторинга геополитической и геоэкономической ситуации, как основы для государственного управления, прямо закреплена в ключевых документах стратегического планирования (например, в действующих редакциях Стратегии национальной безопасности и Стратегии экономической безопасности).

Ключевыми задачами такого мониторинга является обеспечение своевременного (желательно в режиме реального времени) выявления угроз и рисков экономической и национальной безопасности Российской Федерации, оценка степени их существенности, выявление тенденций и формирование обоснованных прогнозов их течения и развития, а также подготовка информации для разработки необходимых мер оперативного реагирования на негативные геополитические и геоэкономической события.

Решение данных задач в Российской Федерации возложено на комплекс ситуационных центров. Первый такой центр был создан еще в 1996 году. Однако системная работа в этом направлении началась только в середине 2011 года, когда Президент России Д.А. Медведев дал поручение о разработке в стране сети распределенных ситуационных центров. В дальнейшем нормативно-правовая база системы мониторинга получила свое развитие и сегодня представляет собой целую систему документов, ключевые из которых приведена в таблице (табл. 1).

Куратором проекта построения сети ситуационных центров для систем мониторинга текущей геополитической и геоэкономической ситуации была определена Федеральная служба охраны (ФСО России). В итоге после 2022 года работа формированию сети распределенных ситуационных центров ускорилась, а к задачам мониторинга были привлечены новые партнеры (в том числе из иностранных государств входящих в объединения ЕАЭС и БРИКС [5, 6]).

К настоящему моменту в России создана и функционирует разветвленная система мониторинговых и ситуационных центров различного уровня (табл. 2).

На высшем уровне государственного управления функционируют Ситуационный центр Президента Российской Федерации (ведомственная принадлежность – Администрация Президента Российской Федерации) и Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (ведомственная принадлежность – Правительство Российской Федерации). Их ключевыми функциями являются: мониторинг геополитической обстановки и международных отношений; мониторинг геоэкономической и социально-экономической ситуации (включая мониторинг санкций и оценку их последствий); прогнозирование глобальных тенденций, выявление рисков и угроз, прогнозирование развития кризисов.

Таблица 1

Нормативно-правовая основа системы мониторинга геополитической и геоэкономической ситуации

|

Дата издания |

Нормативно-правовой акт |

Что определяет |

|

01.06.2011 |

Поручение Президента Российской Федерации от 01.06.2011 № Пр-1857 |

Механизм организации взаимодействия в системе распределенных ситуационных центров органов государственной власти |

|

25.07.2013 |

Указ Президента Российской Федерации от 25.07.2013 № 648 |

Формирование системы распределенных ситуационных центров |

|

03.10.2013 |

Поручение Президента Российской Федерации от 03.10.2013 № ПР-2308 |

Концепция создания системы распределенных ситуационных центров |

|

05.10.2014 |

Указ Президента Российской Федерации от 05.10.2014 № ПР-2363 |

План первоочередных мероприятий, по формированию и обеспечению функционирования системы распределенных ситуационных центров |

|

07.05.2015 |

Решение Межведомственной комиссии по координации деятельности ФОИВ от 07.05.2015 Протокол № 2 |

Методические рекомендации по созданию и вводу в эксплуатацию ситуационных центров |

|

24.08.2015 |

Поручение Председателя Правительства Российской Федерации от 24.08.2015 № ДМ-П7 5840 |

План работ по модернизации действующих и созданию новых ситуационных центров |

|

13.05.2017 |

Указ Президента Российской Федерации от 13.05.2017 № 208 |

Общие принципы организации и осуществления мониторинга рисков и угроз экономической безопасности |

|

02.07.2021 |

Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400 |

Общие принципы организации и осуществления мониторинга рисков и угроз национальной безопасности |

Источник: составлено авторами.

Таблица 2

Система центров мониторинга геополитической и геоэкономической ситуации

|

Уровень |

Кем представлен |

|

Высший |

Ситуационные центры Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации |

|

Федеральный |

Ситуационные центры федеральных органов власти, отраслевых министерств и ведомств |

|

Региональный |

Ситуационные центры региональных органов власти |

|

Квазигосударственный |

Ситуационные центры государственных корпораций и естественных монополий |

|

Корпоративный |

Ситуационные центры крупных частных компаний |

|

Экспертный |

Ситуационные центры образовательных, научных, исследовательских, аналитических и консалтинговых организаций |

Источник: составлено авторами.

Здесь же также следует отметить и Федеральную службу государственной статистики (Росстат), подведомственную Правительству Российской Федерации. Даная служба не является ситуационным центром в прямом смысле этого слова, однако не упомянуть о ней будет некорректно, так как именно она сегодня отвечает за разработку методологии сбора данных, формирование статистической отчетности и оценку многих индикаторов в геополитической и геоэкономической сферах.

В качестве примеров ключевых ситуационных центров федерального уровня следует привести следующие: Ситуационно-кризисный центр МИД (ведомственная принадлежность – Министерство иностранных дел Российской Федерации), функциями которого являются: мониторинг международной обстановки; отслеживание внешнеполитических событий; оценка дипломатических рисков; мониторинг кризисных ситуаций и санкционной политики; оценка рисков и угроз российским национальным интересам, а также оценка рисков безопасности российских граждан за рубежом. Федеральная служба по финансовому мониторингу (ведомственная принадлежность – Министерство финансов Российской Федерации), функциями которой являются: мониторинг финансовых потоков; контроль финансовых операций; анализ финансовых экономических рисков; а также оценка санкционных мер. Система мониторинга Минэкономразвития (ведомственная принадлежность – Министерство экономического развития Российской Федерации), функциями которой являются: оценка социально-экономической ситуации в стране; мониторинг мировых экономических тенденций и их влияния на российскую экономику; анализом внешнеэкономической конъюнктуры; мониторинг торговых, сырьевых и инвестиционных потоков; а также оценка экономических рисков и прогнозирование экономических последствий. Отметим, что собственные ситуационные центры есть сегодня практически в каждом федеральном органе исполнительной власти, где они осуществляют мероприятия по мониторингу ситуации в рамках свой области деятельности.

Кроме того, на этом же уровне функционирует и целый ряд ситуационных центров специфического назначения, деятельность которых связана с теми или иными силовыми структурами. В качестве примеров следует привести: Национальный центр управления обороной (ведомственная принадлежность – Министерство обороны Российской Федерации), функциями которого являются: мониторинг военной составляющей геополитики; оценка и прогнозирование военных угроз; разработка и координация ответных мер; а также мониторинг военных действий и обеспечение управления войсками. Ситуационный центр ФСБ (ведомственная принадлежность – Федеральная служба безопасности Российской Федерации), функциями которого являются: мониторинг угроз национальной безопасности; анализ разведывательной информации; контроль террористических угроз и обеспечение контртеррористических операций. Ситуационный центр МВД (ведомственная принадлежность – Министерство внутренних дел Российской Федерации), функциями которого являются: мониторинг общественной безопасности; анализ криминогенной обстановки; контроль общественного порядка; а также координация действий правоохранительных органов. Национальный центр управления в кризисных ситуациях МЧС (ведомственная принадлежность – Министерство по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации), функциями которого являются: мониторинг природных и техногенных катастроф; а также координация действий и управление силами и средствами МЧС.

Региональный уровень представлен ситуационными центрами региональных администраций и органов местного самоуправления. Положительными примерами таких ситуационных центром могут служить Ситуационные центры городов Москвы, Санкт-Петербурга, а также ситуационные центры Московской и Ленинградской областей. Ключевая задача этих центров мониторинг ситуации в конкретном регионе, а также информационно-аналитическая поддержка принятия решений органами региональной власти. Отметим, что на сегодняшний день такие ситуационные центры существуют не во всех субъектах Российской Федерации, но даже там, где они созданы и функционируют, их деятельность не всегда оценивается однозначно положительно. В частности отмечается, что они сосредоточены преимущественно вокруг проблематики территориального развития и мониторинга реализации региональных проектов и программ. При этом упускается из виду целый ряд важнейших вопросов комплексного характера, таких как, например, региональная экономическая безопасность [7]. Таким образом, следует сделать вывод, что в настоящий момент создание сети ситуационных центров регионального уровня все еще не завершено.

Квазигосударственный и корпоративный уровни представлены ситуационными центрами государственных корпораций и естественных монополий (например, ситуационные центры Росатома, Роскосмоса, РЖД, и т.п.), а также ситуационными центрами крупные промышленных компаний и корпораций (например, ситуационные центры ГУП «Московский Метрополитен», ПАО «Газпром», ПАО «РАО ЕЭС России» и т.п.). При этом следует отметить два принципиальных момента. Во-первых, их работа носит более ситуативный и менее глобальный характер. Проводимый ими мониторинг чаще всего касается оценки влияния геополитической и геоэкономической ситуации исключительно на деятельности самой корпорации. А во-вторых, их точка зрения на те или иные события и тенденции часто оказывается подчинена корпоративной идеологии, целям и ценностям. И если ситуационные центры госкорпорации сегодня все же по большей части руководствуются национальными (то есть государственными) интересами, то ситуационные центры частных корпораций сосредоточены прежде всего на коммерческих интересах частных инвесторов. Это приводит нас к необходимости обеспечения в рамках системы мониторинга баланса государственных и частных интересов, что само по себе является довольно нетривиальной задачей.

Экспертный уровень представлен как государственными, так и частными научно-исследовательскими и аналитическими центрами. Еще с начала 2000-х годов ведущие исследовательские организации России возобновили системную практику стратегического анализа и прогнозирования мировой ситуации. Так, Институт мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО РАН) с 2002 года на регулярной основе ежегодно выпускает прогнозно-аналитический доклад «Россия и мир», посвященный тенденциям мировой экономики и геополитики. Российский институт стратегических исследований (РИСИ) специализируется на аналитических материалах по вопросам внешней политики, обороны, экономики. Его исследования охватывают ситуацию по регионам (Европа, США, Ближний Восток, Азия и др.), проблемы глобальной и региональной безопасности, информационное противоборство. РИСИ готовит для руководства страны аналитические записки и доклады, дополняя данные официальных ведомств и представляя альтернативные взгляды на проблемы. Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ) регулярно публикует «Глобальный барометр» (GlobBaro HSE) – ежемесячный мониторинг состояния мировой экономики и геополитических рисков. Кроме того, аналитические и ситуационные центры, мониторящие ситуацию в своем тематическом сегменте и на регулярной основе готовящие материалы для органов государственной власти функционируют на базе Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, ЦЭМИ РАН, МГИМО, Дипломатической академии МИД, РАНХиГС, РЭУ им. Г.В. Плеханова, а также целого ряда других образовательных и научных организаций. Их работа позволяет создавать надежную научно-методическую базу для мониторинга геополитической и геоэкономической ситуации.

Здесь следует отметить, что сильной стороной организаций экспертного уровня является значительная научная глубина проработки вопросов (многие из них работают в роли «фабрик мысли» («think tanks») готовя глубокие аналитические исследования и обоснованные прогнозы), а слабыми – их ограниченное влияние на принимаемые государством решения (представляемые ими доклады носят рекомендательный характер и не всегда принимаются во внимание), а также отсутствие открытого «честного» диалога с государственными структурами (аналитика зачастую носит излишне «политкорректный» характер). Сегодня нам в обязательном порядке необходима системная работа по выращиванию аналитической культуры, в которой поощряется сценарное мышление, критическая оценка, а также готовность учитывать неудобные или нестандартные сигналы и мнения.

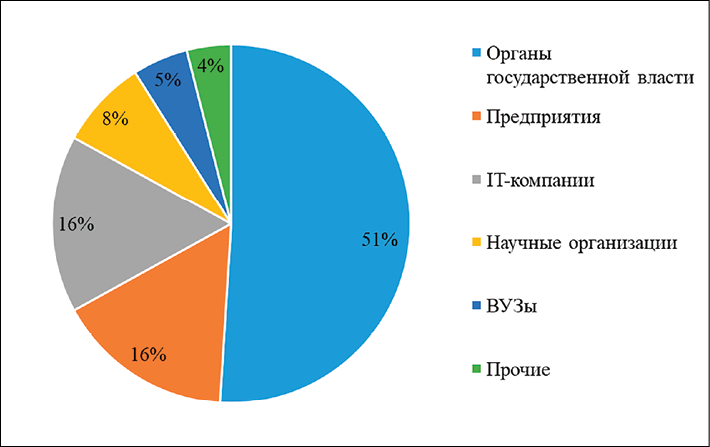

Структурный состав организаций, входящих в систему распределенных ситуационных центров представлен на рисунке.

Ключевыми координирующим элементами в системе национальной безопасности, включающей в том числе и мониторинг геополитической и геоэкономической ситуации, сегодня является Координационный центр Правительства Российской Федерации и Совет Безопасности Российской Федерации.

Координационный центр Правительства Российской Федерации начал свою работу в апреле 2021 года на базе Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации. Целью его создания была организация эффективного взаимодействия между федеральными и региональными органами власти. В структуру центра входят: оперативный штаб, сектора по направлениям деятельности, аналитический отдел, группа информационного обеспечения, технический отдел. Центр, по сути, представляет собой построенную на передовых цифровых технологиях (в частности технологии больших данных) межведомственную платформу, которая в режиме онлайн агрегирует информацию из государственных информационных систем разного уровня и открытых источников данных. Это позволяет Правительству оперативно реагировать на проблемы в различных отраслях экономики и социальной сферы, разрабатывать стратегические инициативы и определять способы выполнения важнейших задач. Кроме того, центр в последствии также обеспечивает и контроль за реализацией утвержденных Правительством мероприятий. Такой подход представляет собой передовое решение в практике государственного администрирования.

Структура организаций-участников системы распределенных ситуационных центров Источник: составлено авторами по данным [8]

Совет Безопасности не обладает собственным ситуационным центром высокого уровня, однако при этом он аккумулирует информацию от всех профильных ведомств и имеет очень широкий доступ к экспертному и научному сообществу.

В структуре аппарата Совета Безопасности имеются аналитические подразделения, ответственные за оценку стратегических рисков и разработку мер реагирования на них. Совет Безопасности регулярно проводит заседания и совещания, на которых рассматривается обстановка в мире и ее влияние на Россию. Например, в 2022–2024 годах под эгидой Совет Безопасности проходили регулярные межведомственные совещания по экономической безопасности в условиях санкционного давления, ситуации в отдельных регионах (Ближний Восток, постсоветское пространство) и др. Для подготовки таких заседаний используются доклады министерств и экспертные справки. Таким образом, Совет Безопасности выполняет роль интегратора – он обобщает данные множества мониторинговых структур и на их основе формулирует рекомендации руководству страны.

Важной частью работы Совета Безопасности является функционирование межведомственных комиссий и рабочих групп по различным направлениям безопасности (военная, экономическая, информационная и др.). Эти комиссии осуществляют постоянный мониторинг соответствующих сфер. Например, Межведомственная комиссия по экономической безопасности отслеживает риски для устойчивости экономики, включая внешние геоэкономические факторы. Аналогично, в сфере информационной безопасности отслеживаются внешние информационные угрозы. Совместная работа ведомств под эгидой Совет Безопасности обеспечивает более полную картину рисков и синхронизацию действий. Отдельно следует упомянуть, что специальные службы (СВР, ГРУ, ФСБ) также предоставляют в Совет Безопасности необходимую информацию о политических и экономических процессах за рубежом.

В итоге Совет Безопасности, опираясь на весь доступный спектр данных – от открытых аналитических докладов до закрытой информации, играет ключевую роль в стратегическом мониторинге и выработке ответных мер государства на геополитические вызовы. Таким образом, Совет Безопасности является ключевым органом в системе мониторинга и анализа геополитической и геоэкономической ситуации, обеспечивающим комплексное решение задач по обеспечению безопасности государства и реализации стратегических интересов России на международной арене.

Ключевые проблемы, подрывающие эффективность российской системы геополитического и геоэкономического мониторинга

Важно понимать, что все организации центры, входящие в систему распределенных ситуационных центров, изначально проектировались и строились не просто как пункты сбора информации, а как полномасштабные институты мониторинга, анализа и прогнозирования, работающие фактически в режиме реального времени. Это налагает определенные требования на используемые ими цифровые системы, а также механизмы их интеграционного взаимодействия [7].

Как отмечают исследователи, абсолютно необходимым условием полноценного выполнения ситуационными центрами высшего уровня своих задач является своевременное получение ими информации от других центров, расположенных как по вертикали, так и по горизонтали системы государственного управления [9, 10]. Однако в данной области до сих пор существуют значительные пробелы, как технического, так и методологического характера, являющиеся слабыми местами современной системы мониторинга геополитической и геоэкономической ситуации. Проведенный анализ выявляет ряд системных слабостей, ограничивающих эффективность мониторинга. Следует выделить как минимум три ключевые проблемы, которые носят комплексный характер: технологическая разобщенность, методологический вакуум, и ведомственная разрозненность.

Первая проблема – «Технологическая разобщенность» – проявляется в том, с ситуационные центры разных уровней зачастую используют сегодня несовместимые программно-аппаратные комплексы и форматы данных, что создает барьеры для оперативного обмена информацией. Эта ситуация в определенном роде является наследницей несогласованных процессов цифровизации различных сфер и областей управления.

С технической точки зрения каждый такой ситуационный центр представляет собой комплекс программно-аппаратных средств. При этом в первый момент их создания техническое и программное оснащение ситуационных центров оставляло желать лучшего [10, 11]. Для решения этой проблемы в августе 2015 года Правительством был принят специальный «план работ по модернизации действующих и созданию новых ситуационных центров». Однако, несмотря на это, и сегодня в значительной мере данные проблемы сохраняются. Многие из ситуационных центров продолжают испытывать недостаток вычислительных мощностей, который не позволяет им полноценно выполнять поставленные перед ними задачи и не может быть ими восполнен самостоятельно [12].

В качестве программной основы функционирования ситуационных центров сегодня зачастую используются различные государственные (ГИС) ведомственные (ВИС) и корпоративные (КИС) информационные системы включающие в себя такие функциональные блоки как базы данных и знаний, средства сбора и обработки информации, аналитические платформы, инструменты моделирования и прогнозирования, подсистемы поддержки принятия решения и визуального представления данных и т.д. При этом ряд исследователей неоднократно обращали внимание, что сегодня в нашей стране, по сути, нет комплексных информационно-технических систем, направленных на решение задач именно мониторинга геополитической и геоэкономической ситуации [13, 14]. Более того, даже научно-методические подходы к их созданию все еще находятся на стадии разработки [15].

Так согласно отчету Счетной палатой Российской Федерации в 2022 году (см. «Отчет о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Оценка текущего состояния федеральных государственных информационных систем с точки зрения перспектив цифровизации государственного управления», опубликованный на сайте Счетной палаты Российской Федерации), значительная часть федеральных информационных систем (ФГИС) функционирует на устаревших или нестандартизированных платформах. В частности, отмечается, что более 60% систем, используемых в ситуациях кризисного мониторинга, не поддерживают современные API-интерфейсы для интеграции, а обмен данными между ними осуществляется вручную или через промежуточные файлы (например, XLS, CSV), что не только замедляет процесс, но и повышает вероятность ошибок при трансформации данных. Аналогичная картина наблюдается и на региональном уровне, где по данным ряда исследований отсутствует единая архитектурная политика, и каждый субъект самостоятельно выбирает технические решения, исходя из бюджетных возможностей и локальных предпочтений поставщиков [7, 16]. Кроме того, исследователи подчеркивают, что даже в рамках одного ведомства (например, Минэкономразвития и его подведомственных структур) зачастую сосуществуют несколько аналитических платформ, разработанных разными подрядчиками, использующие различные форматы хранения данных (реляционные, NoSQL, графовые базы), разные протоколы аутентификации и авторизации, а также несовместимые системы метаданных [16]. Это делает невозможным автоматизированное агрегирование данных без предварительной ручной обработки, что противоречит требованиям реального времени, предъявляемым к системам стратегического мониторинга.

Уровень технологической разобщенности корпоративных и квазигосударственных ситуационных центров (например, в РЖД, Росатоме, Газпроме) еще выше. Они как правило используют для этих задач собственные проприетарные платформы, часто закупленные у иностранных вендоров до 2022 года (например, SAP, Oracle, IBM Cognos), которые не были адаптированы для интеграции с государственными системами. После введения санкций и ограничений на обновление ПО эти системы фактически «заморожены» в своем развитии, и их интерфейсы не поддерживают современные российские стандарты [16].

Кроме того, несмотря на то что изначально в Федеральном законе «О информации, информатизации и защите информации» было определено, что «мониторинг осуществляется на базе создания единого информационного пространства», на практике в настоящий момент различные системы мониторинга крайне слабо интегрированы между собой. Исследователи отмечают, что ситуационным центрам в России крайне не хватает унифицированной цифровой среды, посредством которой мог бы осуществляться бесшовный обмен данными, в результате чего их потенциал сегодня используется не в полной мере [16, 17].

В условиях нарастающей турбулентности мировой экономики и геополитики для нас крайне важно не упустить новый виток технологической гонки в сфере мониторинга и стратегического анализа. Развитые государства уже выстраивают мультиуровневые системы прогнозирования, в которых ключевую роль играют высокоточные цифровые инструменты, системы обработки больших данных, искусственный интеллект и оценка скрытых уязвимостей (от зависимостей в цепочках поставок до влияния социальных сетей на общественное мнение). Излишняя инерционность в этой сфере чреваты тем, что внешнеполитические и экономические решения могут приниматься на основе неполной или запаздывающей информации, что критично в условиях неожиданно образующихся и динамично развивающихся кризисов [18]. Для России сегодня приоритетом должно стать создание и масштабирование собственных интеллектуальных и цифровых платформ, способных в реальном времени анализировать широкий спектр геополитических и геоэкономических сигналов. Это требует объединения усилий государства, научного сообщества и технологических компаний, перехода от ведомственного мониторинга к интегрированным системам раннего предупреждения.

Вторая проблема – «Методологический вакуум» – заключается в отсутствии единых стандартов как в сфере организации мониторинговых процедур, так и в сфере методологии их осуществления, что приводит к тому, что одни и те же индикаторы могут оцениваться и интерпретироваться различными ведомствами по-разному.

Ярким примером служит оценка влияния санкций на российскую экономику. Так в 2023–2024 гг. Минэкономразвития в своих ежеквартальных отчетах указывало на «умеренное замедление ВВП» и «адаптацию экономики» (см. публикации на сайте Министерства экономического развития Российской Федерации). В то же время Счетная палата в своем докладе «О состоянии и использовании федерального бюджета» (опубликован на сайте Счетной палаты Российской Федерации в 2024 году) отмечала «значительное недофинансирование антикризисных мер», и «недооценку рисков в прогнозах», указывала, что реальные потери в ключевых отраслях превышают официальные оценки в 1,5–2 раза. Аналогично, Центральный банк Российской Федерации в своих аналитических записках акцентировал внимание на «структурных дисбалансах в платежном балансе и девальвационных рисках», тогда как Минфин в своих отчетах делал упор на «стабильность макроэкономических параметров». Эти расхождения не являются случайными – они обусловлены тем, что каждое ведомство использует собственную методику расчета, свои источники данных и свои критерии «нормы» и «отклонения». К отмечается в работе [19], отсутствие единой методологии приводит к тому, что даже базовые показатели, такие как «уровень угрозы экономической безопасности» или «степень зависимости от импорта», рассчитываются по разным формулам, с разными весами и пороговыми значениями, что зачастую делает невозможным их сопоставление и агрегирование.

Отметим, что даже само понятие «мониторинг» сегодня никак нормативно не определенно [20]. И если в документах федерального уровня так или иначе определяется хотя бы общий контур системы и общие принципы осуществления мониторинга, то на более низких уровнях, как отмечают исследователи, ощущается явный недостаток соответствующих устанавливающих документов, которые бы учитывали специфические условия этих уровней [7].

Определенную проблематику представляют собой также и сами данные, являющиеся основой для мониторинга. Здесь хотя государственные документы (например, Стратегия экономической безопасности) и декларируют в качестве таковых «данные официального статистического наблюдения», какие-либо общепринятые и утвержденные на законодательном уровне методологические документы определяющие алгоритмы их обработки в настоящий момент также отсутствуют. По сути, сегодня разработка методологических решений во многом «отдана на откуп» руководству соответствующих структур, которые, напомним, имеют различную ведомственную принадлежность. Например, при мониторинге «рисков в цепочках поставок» Минпромторг использует классификацию по отраслям и продуктам, основанную на ОКВЭД и ТН ВЭД, тогда как Минэкономразвития опирается на межотраслевой баланс и матрицы затрат-выпуска, а ФСБ – на критическую инфраструктуру и объекты с «высоким уровнем системной значимости». Это приводит к тому, что один и тот же разрыв в поставке микросхем может быть оценен Минпромторгом как «локальный сбой», Минэкономразвитием – как «угроза для 3 отраслей», а ФСБ – как «потенциальный объект диверсии», требующий вмешательства силовых структур.

В итоге, как справедливо отмечают некоторые исследователи [10, 11], отсутствие единого регламента и методологии работы ситуационных центров, утвержденных на федеральном уровне, привело к тому, что каждый новый центр проектируется как своего рода «обособленный островок» с собственной архитектурой, набором методологических решений и внутренними стандартами. Начатая в 2018 году разработка федеральной системы управления рисками [21], призванной объединить в себе несколько сотен тысяч различных индикаторов, до сих пор не завершена, и по мнению некоторых экспертов нуждается в дополнительном обосновании с точки зрения ее надежности, достоверности и практической применимости [7]. В итоге это приводит к тому, что, несмотря на обилие ситуационных центров, сама общая система мониторинга на государственном уровне испытывает сегодня ситуацию, которою возможно охарактеризовать как определенный «информационный дефицит» [19].

Здесь отдельно следует отметить, что после 2022 года, в условиях санкций и политической конфронтации с так называемым «Глобальным Западом», существенно сузились возможности прямого взаимодействия российских аналитических центров с западными партнерами. Многие совместные проекты были приостановлены, доступ ко многим зарубежным базам данных осложнен или вообще закрыт. Так российские организации потеряли возможность доступа к зарубежным аналитическим платформ (Bloomberg, Reuters Eikon, SWIFT Analytics, глобальные библиотеки). При этом определенные трудности возникают даже при получении информации из открытых источников (блокировка IP, запрет на экспорт данных, цензура и т.п.). Все это значительно ухудшает информационную полноту процессов мониторинга и ограничивает горизонт анализа. Хотя Россия сегодня активно развивает партнерство с «дружественными странами», однако, как показала практика, перестройка информационных каналов требует значительного времени.

Наконец треть проблема – «Ведомственная разрозненность» – проявляется как зачастую имеющий место приоритет ведомственных интересов над общегосударственными, что приводит к фильтрации и селекции информации, поступающей на верхние уровни системы.

В частности, при подготовке отчетов для Координационного центра Правительства Российской Федерации или Совета Безопасности ведомства зачастую исключают из аналитики негативные показатели, неудобные для их руководства, либо представляют данные в усеченном виде, акцентируя внимание преимущественно на достижениях. Например, Минэкономразвития в своих отчетах о санкционном воздействии на экономику в 2023 году систематически опускало данные по оттоку высококвалифицированных кадров из ключевых отраслей (ИТ, инжиниринг, финансы), тогда как Минобрнауки и Росстат фиксировали рекордный рост эмиграции специалистов. Еще один пример – мониторинг ситуации в регионах. Как отмечает исследование [7], ситуационные центры субъектов российской Федерации часто не передают в Москву данные о росте социальной напряженности, забастовках, массовых жалобах граждан, поскольку это может быть расценено как «неспособность руководства региона справляться с ситуацией». Вместо этого акцент делается на «позитивных достижениях» (росте инвестиций, строительстве объектов, реализации нацпроектов и т.п.). Это создает «иллюзию стабильности» на верхнем уровне, в то время как на местах накапливаются системные риски.

Таким образом отсутствие механизма верификации и кросс-проверки данных позволяет каждому субъекту или даже отдельному ведомству формировать «собственную картину реальности», выгодную для его внутренней отчетности и бюджетного лоббирования. При этом в российской системе государственного управления до сих пор отсутствует институт «независимого верификатора» данных. В отличие от западных стран, где функции верификации выполняют независимые агентства (например, Congressional Budget Office в США или Office for Budget Responsibility в Великобритании), в России все ключевые информационные потоки контролируются самими ведомствами. Даже Росстат, формально являясь независимым, на практике зависит от методологических рекомендаций Минэкономразвития и других профильных министерств [20].

Все это позволяет предположить возможное дублирование, параллелизм и несогласованность функционала различных систем мониторинга, несоответствие используемых в них методов, алгоритмов и моделей, разрозненность и несвязность данных, излишнюю зависимость от человеческого фактора и ведомственных интересов. Отметим, что данный вывод полностью совпадает с результатами аудита, проведенного Счетной палатой Российской Федерации в 2022 году (см. «Отчет о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Оценка текущего состояния федеральных государственных информационных систем с точки зрения перспектив цифровизации государственного управления», опубликованный на сайте Счетной палаты Российской Федерации). При этом следует принять во внимание, что контрольные мероприятия Счетной палаты касались только систем федерального уровня. Это позволяет предположить, что попытка интеграции в систему мониторинга нижестоящих уровней может натолкнуться на неустранимые проблемы рассогласованности данных, информационных потоков, а также разбалансированности интересов ключевых участников этого процесса.

Заключение

Проведенный анализ позволяет заключить, что существующая система мониторинга, обладая развитой структурой, демонстрирует низкую эффективность в условиях быстро меняющейся среды. Ее ключевой недостаток – отсутствие целостности, вызванное технологической и методологической разобщенностью элементов, а также доминированием ведомственных подходов над межведомственной координацией. Таким образом, потенциал для улучшения заключается не в создании новых центров, а в глубокой интеграции и унификации существующих. В качестве основных направлений развития существующей системы мониторинга необходимо выделить следующие:

• гармонизации стандартов мониторинга и создания единой методологической базы, действующей на всех уровнях;

• усиление технологической интеграции с последующим переходом к созданию федеральной цифровой платформы мониторинга;

• интеграция разнородных аналитических звеньев в единую систему, более широкое привлечение к работе независимых экспертов.

В части гармонизации стандартов мониторинга и создания единой методологической базы необходимо в ближайшее время (например, в течение 12 месяцев) разработать и утвердить Единый методологический стандарт мониторинга геополитических и геоэкономических рисков под эгидой Межведомственной комиссии Совета Безопасности Российской Федерации при участии Минэкономразвития, Росстата, Аналитического центра при Правительстве и ведущих научных институтов (Финуниверситета, РИСИ, ИМЭМО, ВШЭ и т.п.). Дале необходимо создание Федерального реестра методик и моделей мониторинга, доступного всем участникам системы. Реестр должен включать версионность, авторство, область применения и статус (рекомендовано / обязательно к применению). Затем необходимо внедрение механизма кросс-проверки и верификации данных между ведомствами с участием независимых экспертов (например, через создание при Координационном центре Правительства Российской Федерации Межведомственной группы верификации данных).

С целью усиления технологической интеграции и последующего перехода к созданию федеральной цифровой платформы мониторинга необходимо разработать и запустить Федеральную платформу данных мониторинга (унифицированную API-платформу, обеспечивающую автоматизированное агрегирование, трансформацию и визуализацию данных из всех ситуационных центров – федеральных, региональных, квазигосударственных). Эта платформа должна поддерживать работу с большими данными, иметь модули машинного обучения для выявления аномалий и прогнозирования. Для этого возможно следует рассмотреть вопрос создания центра компетенций по цифровым технологиям мониторинга на базе какого-либо ведущего ВУЗа.

Кроме того, необходимо обеспечить более тесную интеграцию разнородных аналитических звеньев, более широко использовать анализ на основе оценок независимых экспертов, совершенствовать методы и модели среднесрочного и долгосрочного прогнозирования, а также провести техническое технологическое обновление ситуационных центров. Также важно отметить, что России необходимо переходить от отраслевой, ведомственной и постфактум аналитики к интегральной, сценарной и предиктивной модели мониторинга, основанной на объединении всех уровней анализа (от оперативного до стратегического), развитии суверенных цифровых платформ (в т.ч. с использованием технологий искусственного интеллекта), а также институционализации экспертного диалога и взаимодействия между аналитическими центрами, включая государственную, академическую и частную экспертизу. В частности, следует рассмотреть вопрос о создании постоянного Экспертного совета по качеству данных при Совете Безопасности Российской Федерации наделенного правом проводить аудит достоверности данных любых ведомстве и публиковать отчеты о выявленных искажениях (с сохранением грифа секретности при необходимости).

Очевидно, что реализация указанных направлений потребует определенных финансовых затрат. В первом приближении объем необходимого финансирования может быть оценен на основе опыта построения Федеральной системы управления рисками [15, 21] в размере 20–30 млрд рублей на ближайшие 5 лет, включая единовременные затраты (4–7 млрд рублей) на разработку необходимых технологических платформ, методологических основ и стандартов. При этом основной объём инвестиций (до 55%) придётся на создание «суверенных данных» (замещение западных источников типа Bloomberg, Reuters и т.п.) и развитие ИИ-аналитики, что вполне сопоставимо с бюджетом среднего нацпроекта, Финансирование должно идти из федерального бюджета, госкорпораций и через международные партнерства (БРИКС, ЕАЭС), а ключевым нематериальным ресурсом станет подготовка специалистов в ведущих ВУЗах – без этого даже лучшие технологии не обеспечат достоверность и глубину стратегического мониторинга.

Такое развитие системы мониторинга позволит полноценно перейти к проактивной модели управления рисками, что существенно повысит устойчивость и конкурентоспособность отечественной экономики, а также национальную безопасность нашей страны.

Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по государственному заданию Финуниверситета.

Конфликт интересов

Финансирование

Библиографическая ссылка

Кузнецов Н.В., Котова Н.Е. АНАЛИЗ РОССИЙСКОЙ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЙ И ГЕОЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ // Вестник Алтайской академии экономики и права. 2025. № 9-2. С. 253-265;URL: https://vaael.ru/ru/article/view?id=4332 (дата обращения: 20.01.2026).

DOI: https://doi.org/10.17513/vaael.4332