Введение

Региональная дифференциация в показателях уровня жизни населения представляет собой одну из ключевых проблем современного пространственного социально-экономического развития. Ввиду значительной территориальной протяжённости Российской Федерации и неоднородности её ресурсного потенциала, наблюдается неравномерное распределение экономических, социальных и инфраструктурных возможностей между субъектами страны. Подобная неоднородность существенно осложняет достижение всеобщего роста благосостояния и ставит перед органами государственной власти задачу выравнивания условий жизни путём адресного применения мер социально-экономического регулирования.

В контексте актуальности темы необходимо подчеркнуть, что резкие контрасты в доходах, уровне занятости, состоянии инфраструктуры и степени социальной защищённости населения становятся фактором нарастающей социальной напряжённости. Более того, данные официальной статистики и независимых исследований свидетельствуют о том, что, несмотря на проводимую государственную политику, масштабы дифференциации не только сохраняются, но и в отдельных случаях усиливаются. Тем самым возрастает научный и прикладной интерес к выявлению причин и закономерностей, определяющих существенную вариативность основных показателей уровня жизни в регионах.

Анализ ранее выполненных исследований в данной области показывает, что теоретические и практико-ориентированные работы поднимают широкий спектр вопросов – от уточнения понятийного аппарата (качество жизни, благосостояние, социальные стандарты) до разработки агрегированных индексов для межрегиональных сопоставлений. Зарубежная практика (например, методы Европейского союза или отдельные инициативы международных организаций) свидетельствует о важности комплексных подходов, включающих в себя как объективные (статистические), так и субъективные (оценки самих жителей) критерии [9, 8]. В отечественной научной среде данная проблематика рассматривается в трудах, посвящённых вопросам социально-экономической дифференциации, оценке эффективности государственных программ выравнивания, а также опыту применения региональных рейтингов и индексов развития. Однако отмечаемая в многочисленных публикациях разнородность используемых методик нередко затрудняет сопоставление результатов и формирование целостной картины.

На основании вышеизложенного формируется основная гипотеза исследования: пространственные различия в показателях уровня жизни предопределяются не только объективными экономическими факторами (например, доходы населения, инвестиционная активность, ресурсная база и инфраструктурная обеспеченность), но также зависят от особенностей социально-демографического состава, институционального уровня (качество местного самоуправления, наличие эффективно функционирующих институтов), историко-культурных предпосылок и других социально значимых обстоятельств. Проверка данной гипотезы и детальный анализ выявленных закономерностей позволят сформировать более обоснованные рекомендации по сокращению межрегиональных диспропорций и повышению общего уровня благосостояния граждан.

Цель исследования заключается в выявлении ключевых факторов масштаба и динамики региональной дифференциации в уровне жизни населения. Для достижения указанной цели ставится ряд конкретных задач: во-первых, на основе статистических данных и социологических опросов провести диагностику региональных различий; во-вторых, выявить факторы, наиболее существенно влияющие на формирование неравенства (структура экономики, инвестиционный климат, состояние социальной сферы, качество государственного управления и т.д.); в-третьих, предложить рекомендации по совершенствованию мер государственной политики, способствующих сокращению диспропорций.

Материал и методы исследования

В качестве эмпирической базы исследования выступили официальные статистические материалы, публикуемые Федеральной службой государственной статистики (Росстат), а также данные региональных статистических управлений, позволяющие более детально отразить ситуацию в отдельных субъектах.

При исследовании проблемы региональной дифференциации в показателях уровня жизни был использован методологический подход, сочетающий в себе, с одной стороны, многофакторный экономико-статистический анализ, предполагающий рассмотрение взаимосвязей между макро- и микроэкономическими параметрами, социально-демографическими факторами и инфраструктурной обеспеченностью регионов. С другой стороны, качественные методы (анализ нормативных актов, материалов региональных стратегий и программ). Данная совокупность методик позволяет не только сравнивать формальные показатели уровня жизни, но и выявлять скрытые причины межрегионального неравенства.

Результаты исследования и их обсуждение

Полученные в результате исследования данные позволили сформировать обширную эмпирическую базу и представить комплексную картину региональных различий в уровне жизни, подкреплённую как сводными индексами, так и дифференцированными социально-экономическими показателями. Измерения проводились в динамике за период с 2020 по 2024 годы, что позволило не только зафиксировать текущее состояние, но и проанализировать тенденции изменения дифференциации во времени [6].

Для расчета индексов необходимы следующие параметры:

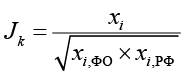

Jk – субиндекс уровня жизни по соответствующему показателю;

хi – значение i-го локального показателя в субъекте;

хi,РФ – среднее значение i-го локального показателя по РФ;

хi,ФО – среднее значение i-го локального показателя в ФО;

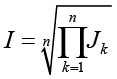

n – показатели, входящие в исследование уровня жизни;

I – агрегированный индекс.

По каждому локальному показателю можно определить субиндекс:

.

.

На частных субъиндексов можно определить агрегированный индекс уровня жизни каждого субъекта, определяемый как средняя геометрическая из частных индексов:

.

.

Рассчитанный агрегированный показатель уровня жизни, который включает показатели (среднедушевые доходы, уровень занятости, обеспеченность социальной инфраструктурой, демографические коэффициенты и пр.), продемонстрировал существенную вариативность по регионам: в ряде субъектов РФ значения уровня жизни достигали 0,77–0,80, в то время как в экономически депрессивных территориях данный индекс не превышал 0,40. Подобные различия подтверждают сохранение значительного разрыва между условно «богатыми» и «бедными» субъектами федерации.

Динамический анализ за исследуемый период (2020–2024 годы) показал, что в среднем разрыв между лидерами и аутсайдерами сократился с 0,42 до 0,37 пункта, что может свидетельствовать о некотором положительном эффекте реализации федеральных программ выравнивания. Однако в ряде случаев (особенно в регионах с моноотраслевой экономикой) негативное влияние внешних факторов (сокращение объёма инвестиций, рост уровня безработицы) привело к стагнации уровня жизни либо к ещё более заметному отставанию.

В целях наглядности регионы были разделены на три основные группы:

Группа лидеров (уровень жизни ≥ 0,70).

В данную группу вошли, в частности, крупные промышленно-инновационные центры, а также ряд регионов с высокой долей сервисной экономики. Общим признаком для этих субъектов является устойчивая занятость, относительно высокие доходы населения и хорошая обеспеченность социальными объектами (медицинскими, образовательными и культурными учреждениями).

Группа «средних» (0,50 ≤ уровень жизни <0,70).

Региональные экономики данной категории демонстрируют умеренный рост показателей, но сохраняют потенциально уязвимые зоны: инфраструктурные ограничения, недостаточное развитие малого и среднего предпринимательства или высокую дифференциацию по доходам внутри региона. Тем не менее, тенденции показывают, что при благоприятной экономической конъюнктуре данные регионы способны перейти в группу лидеров.

Аутсайдеры (уровень жизни <0,50) (таблица).

Ранжирование регионов по уровню жизни (2024 год)

|

Группа регионов |

Диапазон агрегированного показателя уровня жизни |

Примеры регионов |

|

Лидеры |

≥ 0,70 |

Москва, Санкт-Петербург, Татарстан |

|

Средние |

0,50 – 0,69 |

Краснодарский край, Томская область |

|

Аутсайдеры |

<0,50 |

Республика Тыва, Алтайский край |

В данную группу попали преимущественно моносырьевые и аграрные субъекты РФ, а также территории с тяжёлой демографической ситуацией или слабо развитой инфраструктурой. «Проблемными зонами» здесь выступают, прежде всего, высокий уровень безработицы, дефицит квалифицированных трудовых ресурсов, а также ограниченные бюджетные возможности для модернизации социальной сферы.

При межрегиональном сопоставлении выявился ряд закономерностей. Во-первых, субъекты федерации с диверсифицированной структурой экономики (наличие промышленных, аграрных и сервисных сегментов) стабильно показывают более высокие значения уровня жизни. Во-вторых, регионы, имеющие высокий научно-образовательный потенциал (включая развитую сеть вузов и научно-исследовательских центров), в большинстве случаев демонстрируют положительную динамику по индексу занятости и доходов. К числу негативных факторов, препятствующих выходу регионов-«аутсайдеров» из состояния стагнации, относятся невысокий уровень государственного управления (низкая освоенность федеральных средств и недостаток местных инвестпрограмм) и слабо развитая транспортная сеть.

Проведённая корреляционная оценка показала сильную положительную взаимосвязь (r = 0,81) между уровнем жизни и среднедушевыми доходами, что неудивительно, учитывая структуру агрегированного показателя. Вместе с тем, обнаружены статистически значимые корреляции уровня жизни с качеством инфраструктуры (r = 0,64) и уровнем образования (r = 0,59). Регрессионный анализ продемонстрировал, что совокупность социально-экономических переменных (доход, занятость, образовательный уровень и инвестиционный потенциал) объясняет до 72% (R² = 0,72) вариации агрегированного индекса.

Проверка гипотезы о влиянии институциональных характеристик (качество госуправления, уровень прозрачности бюджетов, наличие стимулирующих мер поддержки) подтвердила, что субъекты с более продвинутой системой регионального менеджмента показывают лучшие результаты [3].

Результаты исследования подтверждают наличие устойчивой региональной дифференциации в показателях уровня жизни и указывают на ряд причин, обуславливающих значительные различия между субъектами Российской Федерации. Далее детально рассматриваются основные аспекты интерпретации полученных данных, а также обозначаются практические и теоретические выводы, ограничения исследования и направления для дальнейших изысканий.

Сравнение с результатами предыдущих исследований, посвящённых оценке качества и уровня жизни в российских регионах, указывает на схожесть выявленных тенденций, в частности, на доминирование двух основных групп: «лидирующих» субъектов с благоприятной экономической структурой и развитой инфраструктурой, а также регионов «аутсайдеров», которые чаще всего характеризуются узкой специализацией и ограниченными возможностями для привлечения инвестиций [7]. Подобное соответствие подтверждает, что наблюдаемая дифференциация не является локальным явлением и сохраняется на протяжении последних лет, несмотря на ряд федеральных и региональных программ выравнивания.

Важным вкладом настоящего исследования в научную дискуссию выступает более детальный анализ причин, лежащих в основе значимых межрегиональных контрастов. Среди историко-географических факторов следует выделить особенности заселения и освоения территории (например, приоритетное развитие определённых промышленных центров в советский период), а также удалённость ряда регионов от основных рынков сбыта и транспортно-логистических узлов. В части отраслевой структуры экономики обнаруживается чёткая корреляция между диверсификацией производства и уровнем экономической устойчивости: моноотраслевые субъекты РФ наиболее уязвимы к конъюнктурным колебаниям и проявляют более низкие показатели по всем компонентам агрегированного индекса [4]. Не менее значимыми факторами выступают качество инвестиционного климата и наличие эффективно функционирующих институтов госуправления, позволяющих привлекать резервы для развития человеческого капитала и инфраструктуры.

Результаты исследования имеют важное прикладное значение, в частности для органов государственной власти, отвечающих за выработку и реализацию стратегий регионального развития. Полученные данные могут служить основой для более точного планирования бюджетных средств и адресного распределения субсидий, нацеленных на повышение показателей уровня жизни в регионах-«аутсайдерах». Дополнительно целесообразно использовать выявленные закономерности при формировании региональных программ, связанных с поддержкой малого и среднего предпринимательства, развитием человеческого капитала (образование, здравоохранение), модернизацией инфраструктуры и стимулированием инновационной деятельности.

С теоретической точки зрения результаты подтверждают гипотезы о многофакторности региональной дифференциации и о существенной роли институциональных параметров [1]. Данное обстоятельство указывает на необходимость расширения исследований в сфере междисциплинарного подхода, соединяющего экономическую, социологическую, географическую и управленческую методологию.

На основании сделанных наблюдений можно сформировать рекомендации по оптимизации мер социально-экономического выравнивания. Во-первых, актуально усилить инвестиции в базовую и транспортную инфраструктуру, что позволит повысить связанность отдалённых регионов со всероссийскими и международными рынками [5]. Во-вторых, важным является расширение социального трансферта, включая повышение доступности образования и здравоохранения в экономически депрессивных субъектах, что создаст предпосылки для долгосрочного роста человеческого капитала. В-третьих, необходима корректировка законодательной базы, направленная на поощрение внутренних и внешних инвестиций, развитие технологических парков и научно-образовательных центров, а также на укрепление механизмов межбюджетного регулирования.

Следует подчеркнуть, что использованные статистические и социологические данные могут содержать определённую степень погрешности, в частности, из-за несогласованности показателей на региональном и федеральном уровнях, а также вследствие ограниченного доступа к актуальной информации по ряду социально-экономических характеристик. Кроме того, стоит учесть, что сравнение регионов с существенно различающимися климатическими и географическими условиями (например, европейская часть России и районы Крайнего Севера) само по себе усложняет процесс прямого сопоставления, поскольку базовые стандарты жизни и уровни затрат могут существенно варьироваться.

Не менее важную роль играет воздействие внешних факторов, не учтённых в модели в полной мере: экономические и политические кризисы, санкционные меры, глобальные пандемии. Все эти события способны радикально скорректировать направление развития отдельных территорий и требуют специального исследования, выходящего за рамки представленной работы.

С учётом полученных результатов целесообразно провести уточнение методик расчёта агрегированных индексов, включив дополнительные показатели (например, качество окружающей среды, субъективную удовлетворённость населения) [2]. Это позволит глубже охарактеризовать те аспекты благосостояния, которые не всегда отражаются в официальной статистике.

Также представляется актуальным расширение базы данных за счёт новых источников (в том числе цифровых), а также более детальной географической разбивки – вплоть до муниципальных образований и городских округов, что даст возможность выявить очаговые диспропорции внутри самих регионов. Анализ на таком уровне детализации позволит выработать точечные меры поддержки и оценить влияние индивидуальных региональных особенностей (структуры занятости, этнокультурных факторов, уровня развития местного самоуправления) на общие результаты.

Наконец, перспективным является углублённое исследование отдельных групп регионов, например, территорий с выраженной моно сырьевой специализацией или аграрных зон, поскольку именно там дифференциация может принимать экстремальные формы. Сравнительный анализ таких «моно регионов» позволит сформировать конкретные управленческие подходы к диверсификации экономической деятельности и даст материал для коррекции федеральных стратегий регионального развития.

Сопоставление с международными индексами

Полученные результаты позволяют провести сопоставление с рядом международных индикаторов, традиционно применяемых для оценки качества и уровня жизни. В частности, рассчитанный агрегированный индекс по своей логике близок к Human Development Index (HDI), который включает показатели дохода, ожидаемой продолжительности жизни и образования. Высокие значения агрегированного индекса (≥ 0,70), зафиксированные в ряде регионов РФ, соответствуют характеристикам стран с высоким уровнем человеческого развития по HDI.

Сходство прослеживается и с Regional Quality of Life Index (RQLI), где значимую роль играют занятость, инфраструктурное обеспечение и доступность социальных услуг. Именно эти параметры внесли наибольший вклад и в наш агрегированный показатель. При этом отличия связаны с тем, что в ряде версий RQLI учитываются субъективные оценки населения и показатели безопасности, что может изменять позиции отдельных регионов.

Наконец, учет экологических факторов позволяет сопоставлять полученные результаты с индексами качества среды (Environmental Quality Index, EQI). Для промышленных и урбанизированных территорий экологические риски могут снижать общий уровень качества жизни, тогда как в регионах с более благоприятной экологической обстановкой итоговые значения индекса, напротив, могут повышаться.

Таким образом, сопоставление с международными индексами подтверждает, что предложенная методика оценки уровня жизни отвечает современным мировым подходам и может быть расширена за счёт включения дополнительных блоков (экологических и субъективных), что обеспечит большую сопоставимость с HDI, RQLI и EQI.

Заключение

Подводя итоги проведённого исследования, следует отметить, что региональная дифференциация в показателях уровня жизни по-прежнему выступает существенной проблемой социально-экономического развития России. Полученные результаты продемонстрировали значительные различия между субъектами федерации как в динамике (2020–2024 годы), так и по целому ряду критериев: доходам, занятости, доступности социальных услуг и демографическим индикаторам. Выявлено, что наиболее успешные регионы, обладающие диверсифицированной экономикой, более благоприятным инвестиционным климатом и продвинутыми институтами государственного управления, демонстрируют устойчивый прирост агрегированных показателей уровня жизни. В то же время, моноотраслевые и удалённые территории сталкиваются с дефицитом ресурсов, низкой привлекательностью для бизнеса и недостаточным развитием социальной инфраструктуры.

Поставленная в начале исследования гипотеза о том, что региональные различия предопределяются не только экономическими, но и институциональными, историко-географическими и социально-демографическими факторами, получила подтверждение. Корреляционный и регрессионный анализ позволил установить статистически значимую зависимость качества жизни от институциональных условий и качества госуправления, а также от уровня развития человеческого капитала. Кроме того, исторические и географические особенности ряда субъектов РФ в совокупности с моно сырьевой спецификой экономики усиливают разрыв по целому ряду показателей, что свидетельствует о многофакторной природе дифференциации.

Для преодоления сохраняющихся диспропорций, а также для повышения средних показателей уровня жизни в масштабах страны необходим целостный подход, охватывающий все ключевые аспекты социально-экономического развития. Усиление комплексности региональной политики предполагает увязку федеральных программ с реальными потребностями конкретных территорий, адресную инвестиционную поддержку, совершенствование нормативно-правовой базы и внедрение механизмов стимулирования диверсификации экономики. При наличии адекватного учёта многофакторной структуры неравенства целостная региональная политика способна содействовать сокращению межрегиональных разрывов и содействовать устойчивому развитию, при котором все субъекты РФ получают равные возможности для повышения благосостояния своих граждан.

Конфликт интересов

Библиографическая ссылка

Дубровский А.В., Щербаков А.П. ПРОБЛЕМА ОЦЕНКИ УРОВНЯ ЖИЗНИ В КОНТЕКСТЕ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ СТРАНЫ // Вестник Алтайской академии экономики и права. 2025. № 8-2. С. 244-250;URL: https://vaael.ru/ru/article/view?id=4297 (дата обращения: 08.02.2026).

DOI: https://doi.org/10.17513/vaael.4297