Введение

Производительность труда включает наличие рабочих, средств и предметов труда. Материальная производственная деятельность, движимая производительностью, является основой выживания и развития человеческого общества. Три основных элемента производительности органически соединяются, образуя трудовой процесс, который представляет собой целенаправленную деятельность по созданию потребительской стоимости, преобразованию природных объектов для нужд человека и общей материальной трансформации между человеком и природой.

Исторический материализм акцентирует внимание на том, что производительность труда является основной движущей силой развития человеческого общества и прогресса. Производительность является наиболее активным и революционным фактором общественного развития. Она всегда находится в процессе постоянного изменения. Всеобщее развитие производительных сил способно устранить экономические и культурные барьеры между различными странами и регионами мира, способствуя тем самым переходу человеческого общества от истории каждого этноса к истории мира.

Наука и техника являются основными производительными силами. Их сочетание с различными факторами производительности труда способствует постоянному ее повышению. Производительность отражает эффективность труда в создании материальных благ. Наука и техника представляют собой сумму знаний и умений, сформированных и накопленных людьми в практике общественного производства, и являются кристаллизацией человеческого понимания законов естественного развития. С развитием НТП все больше растет уровень технологии производства и квалификации работников, вызывая постоянные изменения в средствах труда и технологических процессах, обогащая предметы труда, тем самым способствуя постоянному повышению уровня производительности. В этом смысле наука и техника определяют качественные изменения и количественный рост производительности и являются основными производительными силами.

Производительность и производственные отношения диалектически едины, и закон, согласно которому производственные отношения должны адаптироваться к природе производительности, является основным законом развития человеческого общества. Уровень развития и состояние производительных сил определяют характер производственных отношений. Производительность является предпосылкой и основой формирования производственных отношений. Производственные отношения устанавливаются с целью удовлетворения потребностей развития производительных сил. Если производственные отношения адаптируются к требованиям развития производительности, это будет способствовать ее росту и напротив, если производственные отношения не адаптируются к развитию производительности, это будет выступать препятствием к ее увеличению. Производительность постоянно меняется и развивается. Когда старые производственные отношения перестают адаптироваться к развитию новых производительных сил, это вызывает изменения в производственных отношениях, в результате чего старые производственные отношения заменяются новыми производственными отношениями.

Целью исследования является анализ состояния производительности труда в России, ее поддержки со стороны государства, а также факторов, препятствующих ее увеличению и формирование возможных путей роста.

Материал и методы исследования

При проведении исследования использовались такие методы научных исследований, как формализации, визуализации, сравнения, синтеза, индукции и обобщения.

Результаты исследования и их обсуждение

В последние годы в России прослеживается устойчивая тенденция к ухудшению демографической ситуации, в частности наблюдается падение рождаемости и превышение над нею смертности, старение населения и соответственно увеличение среднего возраста занятого в экономике, который, например, в 2023 г. составил 42,2 года, отток за рубеж и в сферу услуг высококвалифицированных кадров и трудовых мигрантов, что в свою очередь приводит к формированию устойчивого дефицита работников в сфере материального производства. Этот негативный тренд происходит на фоне высокой степени износа основных фондов (41,2% в 2023 г.), низких темпов роста автоматизации и роботизации производственных процессов, недостаточного уровня внедрения технологических инноваций. Также прослеживается неравномерность развития отраслей экономики, небольшая часть которых являются передовыми по мировым стандартам, а другая, большая, – напротив очень сильно отстает. Авторы [3] в качестве отрицательных явлений, влияющих на производительность, выделяют низкую трудовую мотивацию и разбалансированность структуры занятости населения. Все перечисленные факторы препятствуют росту производительности труда в стране. Очевидно, что отрицательные результаты будут только нарастать, если не будет выстроена действенная долгосрочная политика как государства, так и бизнеса, направленная на регулирование этих процессов.

Необходимо отметить, что устойчивая тенденция к снижению продуктивности труда с конца ХХ века и в первой четверти XXI в. наблюдается во всем мире. Но проведенные исследования [5; 6] статистических данных ОЭСР показывают, что продуктивность труда в России в 2-3 раза ниже, чем в ЕС, США или Китае. Причем это наблюдается на фоне того, что отечественные работники в среднем в неделю затрачивают больше часов на работу, чем в развитых зарубежных странах.

Проблематика роста продуктивности труда для правительства вполне очевидна, так в России в рамках государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика» (ГП-15) с 01.10.2018 г. по 31.12.2024 г. реализовывался национальный проект (НП) «Производительность труда и поддержка занятости», в составе которого в свою очередь были предусмотрены два федеральных проекта (ФП): «Системные меры по повышению производительности труда» и «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях». За 2022-2024 гг. на указанные два ФП было затрачено 57 155 млн руб. [2]. Операторами НП выступают две организации: АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда» (ФЦК), созданная в 2017 г. и АНО «Цифровые технологии производительности» (ЦТП), сформированная в 2021 г.

Авторы [11] в своем исследовании акцентируют внимание на имеющихся недостатках НП «Производительность труда и поддержка занятости», подчеркивая, что он должен содержать более комплексный подход, связанный с включением в качестве показателей эффективности реализации отдачу не только человеческих ресурсов, но и капитала (инвестиций) и НТП.

Исходя из сводных годовых докладов Минэкономразвития за 2019-2023 гг. [9] большая часть запланированных показателей по указанным выше ФП была достигнута. Результаты проверки Счетной палаты за 2023 г. выявили определенные недостатки по показателям, связанные с завышением количества достигнутых результатов; отсутствием в обоих ФП основного статистического показателя, т.е. индекса производительности труда; дублирование одного итого же показателя в ГП-15 и ФП «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях», а именно «Доля предприятий, достигших ежегодный 5 % прирост производительности труда на предприятиях участниках, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным и региональным управлением в течении трех лет участия в проекте» [4].

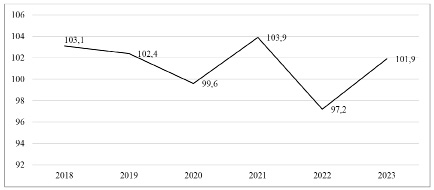

Данные индекса производительности труда в экономике за время реализации двух ФП «Системные меры по повышению производительности труда» и «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях», отображенного на рис. 1, свидетельствуют, что в 2020 и 2022 гг. его значения принимают отрицательные величины, а средний темп роста за шесть лет составил всего 1,35%. Если рассматривать статистические данные индекса производительности труда по отдельным регионам и отраслям, то его значения также сильно варьируются.

Рис. 1. Индекс производительности труда в экономике России, в % к предыдущему году [12]

Цель НП «Производительность труда и поддержка занятости», связанная с 5% ежегодным приростом производительности труда в крупных и средних компаниях несырьевых отраслей экономики достигается слишком у малого количества акторов. Так исходя из годового отчета ФЦК за 2023 г. участниками НП стало 5,7 тыс. организаций, причем 60% достигло 10% прирост производительности труда [1], на официальном сайте ЦТП отмечается, что к проекту присоединилось 4 тыс. компаний [7]. По данным ФНС на конец 2024 г. в России зарегистрировано 2 623 млн. коммерческих организаций [10]. Соответственно общий охват составил менее 0,4%, причем это только в том случае, что в ФЦК и ЦТП зарегистрированы разные организации, т.е. они не числятся участниками одновременно у двух операторов. Очевидно, что далеко не все зарегистрированные в ФНС относятся к крупному и среднему бизнесу в несырьевом секторе с выручкой за год от 400 млн руб. до 30 млрд руб., но тем не менее реализуемых мер явно недостаточно и, как показывает анализ статистических данных индекса производительности труда, они не меняют общую тенденцию в государстве.

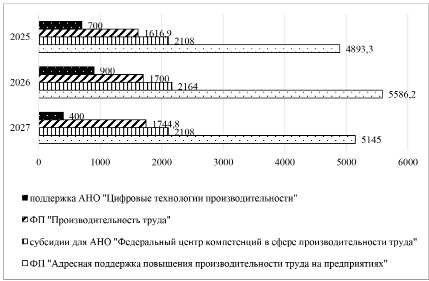

Что касается перспективных направлений поддержки роста производительности труда в России в 2025-2027 гг., то в рамках нового НП «Эффективная и конкурентная экономика» сроком реализации 2025-2030 гг. и содержащего ФП «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях», а также с учетом бюджетных ассигнований по разделу «Национальная экономика» запланированы субсидии для ФЦК для реализации проектов по повышению производительности труда в организациях социальной сферы; государственная поддержка субъектов России по ФП «Производительность труда» и ЦТП, которая через платформу «эффективность.рф» реализует проекты по повышению производительности труда с применением лучших цифровых практик. Размеры планового финансирования из бюджета перечисленных выше мероприятий отражены на рис. 2.

Как видно из рис. 2 в совокупности в бюджете запланировано на ближайшие три года потратить 29 066,2 млн руб. на мероприятия по повышению производительности труда и поддержанию организаций, которые для этого сформированы, что почти в 2 раза меньше суммы ассигнований за 2022-2024 гг. причем без учета инфляционного фактора.

Рис. 2. Плановый размер бюджетных ассигнований, направленных на поддержку повышения производительности труда на предприятиях России, млн руб. [8]

Заключение

Проведенные исследования показывают, что государственных мер, направленных на рост производительности труда недостаточно, и они не смогли переломить негативные тенденции в экономике. В этом процессе сознательно должен быть заинтересован сам бизнес. Ведь рост производительности приводит к повышению удовлетворенности потребителей, к увеличению доходов и доли рынка, снижению дефицита кадров, модернизации и цифровизации производства на предприятии. Немаловажным фактором для собственников и менеджмента должна выступать мотивация труда у персонала и устойчивое пропорциональное росту производительности труда увеличение его заработной платы особенно в сфере материального производства.

К основным направлениям роста производительности труда также необходимо отнести целый комплекс мероприятий, без которых он просто невозможен:

1) формирование нового типа рабочей силы путем содействия эффективному соединению и комплексному развитию образования, науки и технологий, а также развитию талантов с помощью цифровых навыков в таких областях, как интеллектуальное производство, большие данные, блокчейн и интегральные схемы;

2) ускорение формирования национальной инновационной системы (НИС). Опыт научно-технологического развития различных стран показывает, что НИС является важной институциональной опорой научно-технических инноваций. Ускорение развития новых производительных сил неотделимо от поддержки НИС;

3) индустриализация выступает единственным путем превращения научно-технических инновационных достижений в реальную производительность. Необходимо оперативно применять результаты научно-технических инноваций в конкретных стратегически важных отраслях и производственных цепочках, ускорить трансформацию и модернизацию традиционных отраслей, сосредоточиться на развитии и укреплении новых отраслей, активно планировать перспективные отрасли, совершенствовать современную промышленную систему;

4) повышение уровня устойчивости и безопасности производственной кооперации и цепочек поставок, которые напрямую связаны с национальным технологическим суверенитетом государства. Самостоятельность и независимый контроль промышленной системы позволяют эффективно противостоять внешним потрясениям и кризисам и обеспечивать стабильное и долгосрочное экономическое развитие;

5) содействие глубокой интеграции цифровой и реальной экономики, их соединение с производительностью позволят получить синергетический эффект. Необходимо усилить интеграцию цифровых технологий, таких как искусственный интеллект, большие данные, Интернет вещей и промышленный Интернет, с реальной экономикой, а также активно продвигать применение цифровых, сетевых и интеллектуальных производственных инструментов для качественного перехода.

Библиографическая ссылка

Терешкина Н.Е., Халтурина О.А. ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА В РОССИИ: НЕГАТИВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПУТИ РОСТА // Вестник Алтайской академии экономики и права. 2025. № 1. С. 126-131;URL: https://vaael.ru/ru/article/view?id=3970 (дата обращения: 18.02.2026).

DOI: https://doi.org/10.17513/vaael.3970