Введение

Глобализация стала одним из ключевых процессов развития мировой экономики на грани XX-XXI веков. На сегодня она охватила все стороны жизнедеятельности общества (экономическую, социальную, политическую, культурную), превратилась в один из ведущих факторов международных отношений. Глобализация – это усиление интеграции и унификации во всех областях общественной жизни разных стран. Глобализация в экономической сфере выражается в формировании планетарного экономического пространства. Отчетливо проявляющаяся тенденция к интеграции социальных процессов на уровне больших социальных общностей демонстрирует проявление глобализационных процессов в социальной сфере. Рост международного общения, способствующий сближению национальных культур, означает развитие глобализации в культурной сфере. Формирующаяся сегодня мировая политика существенно меняет роль и статус национальных государств. Глобализация политической сферы находит свое отражение в усилении, кроме прочего, роли международных организаций. Глобализация имеет различные аспекты, но именно экономика дает ей основные импульсы.

В оценке глобализации существует значительный разброс мнений: от безоговорочного принятия до полного отрицания. Очевидным является тот факт, что глобализация, с одной стороны, ускоряет развитие человечества, а с другой, является следствием этого развития. Однако, столь же очевидным является и то, что глобализация представляет собой непростой процесс, создающий определенные проблемы и трудности, требующий приспособления к себе. Глобализационные процессы, охватившие мировую экономику, направленные в основном на минимизацию издержек и максимизацию прибыли, способствовали деградации природной, социальной и даже духовной среды. По мнению экспертов, дальнейшее обеспечение экономического роста на действующей основе способно привести человечество к катастрофе, ставящей под сомнение факт его дальнейшего существования [1]. Это требует обязательного пересмотра глобального взгляда на мир, делает приоритетным обеспечение его устойчивого развития [2].

Цель исследования – анализ механизма взаимодействия экономической, социальной и экологической составляющих в концепции устойчивого общественного развития; роли экологической ситуации в системе устойчивого экономического роста.

Материал и методы исследования

В исследовании использованы теоретические и эмпирические методы, в частности: обзор литературы, логический и системный анализ, методы сбора эмпирических данных, описания, прогноза и обработки результатов исследования.

Результаты исследования и их обсуждение

В трактовке Международной комиссии ООН по вопросам окружающей среды и развитию под устойчивым развитием понимают развитие, при котором достигается удовлетворение жизненных потребностей нынешнего поколения людей без уменьшения такой возможности для будущих поколений [3]. Устойчивое развитие – это экономический рост, позволяющий решать проблемы социальной среды и сохраняющий окружающую среду [4]. В рамках концепции устойчивого развития интересы экономического роста и материальной выгоды балансируются с интересами социальными и экологическими интересами.

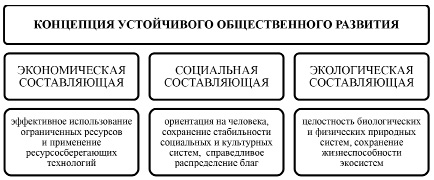

Устойчивое общественное развитие – это результат равновесия трех составляющих – экономического роста, социальной ответственности и экологического баланса (рис. 1). Концепция устойчивого общественного развития – это триединая концепция экономического, социального и экологического развития. Экономический рост предполагает эффективное использование ограниченных ресурсов на основе ресурсосберегающих технологий. Социальное развитие ориентировано на человека и сохранение стабильности социокультурных систем. Важным условием социального развития является справедливое распределение благ. Экологическое развитие предусматривает целостность природных систем и сохранение их жизнеспособности.

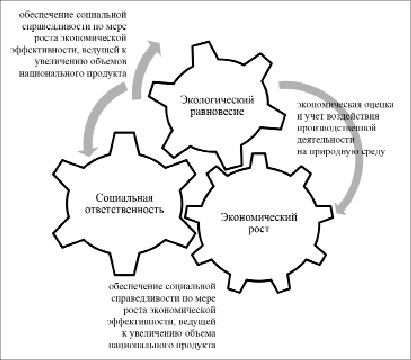

В концепции устойчивого общественного развития важны не только ее составляющие, но и механизм взаимодействия между ними (рис. 2). Механизм взаимодействия экономического и экологического элементов обусловил необходимость экономической оценки и учета воздействия производственной деятельности на природную среду. Механизм взаимодействия экономического и социального элементов актуализировал вопросы обеспечения социальной справедливости по мере роста экономической эффективности, ведущей к увеличению объемов национального продукта. Механизм взаимодействия социального и экологического элементов обусловил увеличение общественного интереса к вопросам внутрипоколенного и межпоколенного равенства, включая соблюдение прав будущих поколений. Право на здоровую окружающую среду лежит в основе международного подхода к правам человека и закреплено в ряде международных соглашений [5, 6].

Основные направления концепции устойчивого развития впервые были сформулированы в 1992 г. на Конференции ООН по окружающей среде и развитию в документе «Повестка дня на XXI век» [7]. Цели концепции были обозначены в 2015 г. в программном документе ООН «Повестка дня в области устойчивого развития» [8]. Эти цели следует рассматривать как ближайшие цели человечества до 2030 г. Они связаны с основными проблемами современного общества, их решением должны озаботиться каждая страна и каждый человек (рис. 3). На официальном сайте ООН отмечается, что Цели в области устойчивого развития являются своеобразным призывом к действию, исходящим от всех стран – бедных, богатых и среднеразвитых [9]. Этот призыв направлен на улучшение благосостояния людей и защиту нашей планеты.

С экологической точки зрения под устойчивым развитием понимают развитие, при котором улучшаются условия жизни человека, а воздействие на окружающую среду остается в пределах экологической емкости биосферы, т.е. развитие идет без разрушения природной основы существования человечества. В более обобщенном виде под устойчивым следует считать развитие без деградации биосферы [10].

Рис. 1. Составляющие концепции устойчивого развития

Рис. 2. Механизм взаимодействия экономической, социальной и экологической составляющих в концепции устойчивого общественного развития

Рис. 3. Цели ООН в области устойчивого развития [9]

Устойчивое развитие с позиции экологии должно опираться на принцип гармонизации потребностей человечества с естественными возможностями биосферы. Очевидным является тот факт, что исчезновение или существенное ухудшение биосферы приведет к исчезновению или значительному ухудшению базисной основы социально-экономического развития. Таким образом, перспективы развития человечества определяются стратегией его взаимодействия с природой.

Сохранение существующих производственных условий уже в ближайшей перспективе может привести к исчерпанию ресурсной составляющей производства. По данным ООН, природные ресурсы используются быстрее, чем возобновляются, а запасы невозобновляемых ресурсов стремительно сокращаются. К возобновляемым ресурсам, способным восстанавливаться после потребления естественным или искусственным (антропогенным) путем, относятся атмосферный воздух, вода, растительный и животный мир, ландшафты и др. Сегодня площадь сводимых в год лесных массивов в мире составляет 14.6 млн. га, а восстанавливаемых – 5.2 млн га, т.е. площадь лесов убывает ежегодно на 9.4 млн га [10]. К невозобновляемым ресурсам, которые не восстанавливаются после потребления естественным или искусственным (антропогенным) путем, относятся, прежде всего, углеводородные полезные ископаемые, а также руды, минералы, формировавшиеся в недрах Земли на протяжении тысячелетий. Существуют данные, что на сегодня человечество выработало почти половину запасов нефти примерно за 50 лет интенсивной добычи [11]. А оставшихся ее запасов должно хватить при текущем уровне потребления до 2070 г.

Ограниченность ресурсов не является единственной проблемой человечества в области устойчивого развития. Господствующие сегодня на планете общественные отношения и преобладающие технологии могут привести человечество к экологической катастрофе. К числу отрицательных эффектов экономического роста относятся, кроме прочего, загрязнение, промышленный шум, выбросы, и т.д. Существование этих издержек объясняется тем, что производственный процесс только преобразует ресурсы, но не утилизирует их полностью. Экологическая проблема относится к числу основных глобальных проблем человечества.

Экологические проблемы России ничем не отличаются от аналогичных проблем большинства государств. Как и в большинстве государств экологические проблемы в нашей стране возникают в связи с нарастающим и агрессивным воздействием человека на природу [12]. При этом эксперты отмечают, что экологическая ситуация в России является более неблагоприятной, чем во многих ведущих странах. Например, важным показателем для оценки качества воздуха и тенденций его изменений является количество городов, где средние за год концентрации какого-либо загрязняющего вещества превышали ПДК. На сегодняшний день, согласно отчету Росгидромета, таких городов в России 205 [13]. При этом Россия занимает 2 место среди 46 стран, по которым ОЭСР приводит данные, по уровню смертности от загрязнения воздуха инородными частицами [14]. Следует констатировать, что Россия находится в числе тех стран, где проблемы с охраной окружающей среды остаются существенными, а улучшения происходят низкими темпами или не происходят совсем.

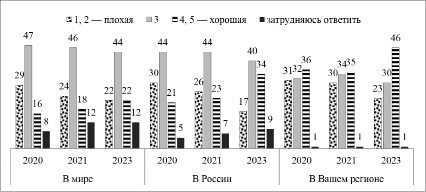

Однако, в отличие от большинства государств, в нашей стране традиционно фиксируется крайне низкий уровень общественного интереса к проблемам экологии. Как следует из итогов очередного опроса, проведенного ВЦИОМ, о том, что экологическая ситуация в России плохая, в 2020 г. говорили 30% россиян, а в 2023 г. – 17%. В 2020 г. экологическую ситуацию в стране оценивали как хорошую 21% соотечественников, а в 2023 г. – 34%. Ситуацию в своем регионе соотечественники оценивают примерно так же. Утверждали, что в своем регионе экологическая ситуация плохая в 2020 г. – 31%, в 2023 г. – 23%. Как хорошую экологию в своем регионе оценивали в 2020 г. – 36%, в 2023 г. – 46%. Большинство граждан дают нейтральные оценки экологической проблеме как в стране, так и в собственном регионе (рис. 4). Полагаем, что такие оценки связаны со слабой информированностью российского общества. Большую часть информации о состоянии окружающей среды респонденты получают в основном из социальных сетей, федерального и регионального, а также из разговоров с родными и друзьями. Следует отметить, что респонденты оценивали экологическую ситуацию по пятибалльной шкале, где 1 и 2 балла трактовали ее как плохую; 3 – как нейтральную; 4 и 5 – как хорошую.

Рис. 4. Экологическая ситуация в мире, в России, в регионе в оценках населения [15]

Рис. 5. Динамика экологической ситуации в мире, в России в регионе в оценках населения [15]

При этом, если в 2020 г. более половины опрошенных заявляли об ухудшении экологической ситуации как в мире, так и в России (54% и 53%, соответственно), то в 2023 г. доля респондентов, констатирующих ухудшение экологии в мире почти не изменилась (53%), а доля респондентов придерживающихся аналогичного мнения применительно к собственной стране резко уменьшилась (35%). И если в течение 2020-2023 гг. устойчиво уменьшалась доля россиян, полагавших, что экология в мире улучшается (11% в 2020 г. и 8% в 2023 г.), то доля тех, кто отмечал положительные тенденции в России выросла (с 12% в 2020 г. до 17% в 2023 г.).

Следует отметить относительную стабильность в оценке региональной экологической ситуации. Почти половина опрошенных полагают, что она не изменилась: в 2020 г. такого мнения придерживались 49%, в 2021 г. – 40%, в 2023 г. – 49%. Примерно треть соотечественников полагали, что экологическая обстановка в их регионе ухудшилась: в 2020 г. такой позиции придерживались 30%, в 2021 г. – 38%, в 2023 г. – 32% (рис. 5).

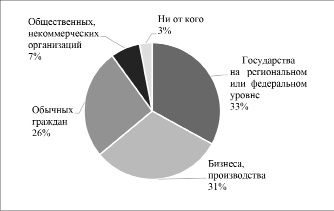

Согласно результатам исследования, проведенного аналитическим центром НАФИ, россияне возлагают ответственность за решение экологических проблем на государство и бизнес – 71% (рис. 6).

Рис. 6. Ответственность за состояние экологии в России в оценках населения [16]

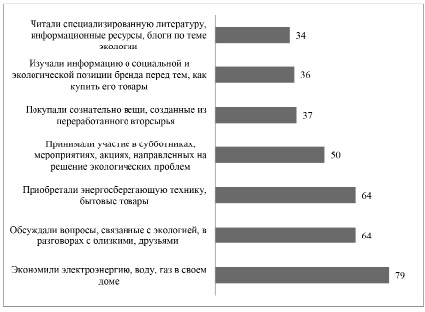

Рис. 7. Экологические практики россиян, % [16]

Как следует из опроса, значительная часть россиян полагает, что решением экологических проблем должен заниматься бизнес (31%) и государство на региональном или федеральном уровне (33%), а также общественные и некоммерческие организации (7%). При этом они отмечают и большую роль обычных граждан в решении экологических проблем (26%).

Следует отметить, что большинство соотечественников понимает, что повседневными экологичными практиками можно повлиять на состояние окружающей среды. Сортировка бытовых отходов представляет собой один из самых распространенных и доступных способов решения экологических проблем. Однако, 50% опрошенных россиян признались, что выбрасывают весь мусор в один контейнер. Пользуются разными контейнерами для раздельного сбора отходов только 31% опрошенных, а пунктами приема вторсырья пользуется только 15%. Самые распространённые экологические практики россиян представлены на рисунке 7.

Выводы

И все же, ситуация начала меняться в последние годы. Российское общество постепенно начинает признавать значимость экологических проблем. На наш взгляд, зона индивидуальной ответственности россиян в заботе об окружающей среде ограничена, поскольку они обладают ограниченными ресурсами. Экологическое движение набирает обороты. Стремление решать экологические проблемы выражает растущая часть соотечественников.

Россия активно включилась в процессы по обеспечению устойчивого развития. Приоритетными направлениями деятельности в этой области для нашей страны являются уменьшение выбросов загрязняющих веществ, рост эффективности использования ресурсов, энергосбережение, рациональное использование отходов производства.

Библиографическая ссылка

Рудакова О.В., Орлова Н.Н., Орлов А.М. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ БАЛАНС В СИСТЕМЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ // Вестник Алтайской академии экономики и права. 2024. № 11-3. С. 410-418;URL: https://vaael.ru/ru/article/view?id=3897 (дата обращения: 23.01.2026).

DOI: https://doi.org/10.17513/vaael.3897