Введение

Государственно-частное партнерство (ГЧП) как механизм финансирования социальной сферы во всем мире находится в фокусе внимания государства ввиду необходимости эффективного перераспределения общественных средств. Следует отметить, что к настоящему времени реализуемые в России ГЧП-проекты в социальных отраслях заняли лидирующие позиции по объемам инвестиций. Это соответствует сложившейся в европейской практике отраслевым приоритетам ГЧП. Так, в Великобритании контракты по ГЧП-проектам, реализуемым в здравоохранении и образовании занимают соответственно 36% и 31% от общей совокупности проектов, в Германии на образование приходится 43% всех соглашений ГЧП [8]. Заметим, что в нашей стране заинтересованность к участию в проектах ГЧП в социальной сфере проявляют как публичные, так и частные партнеры. Стимулирование государством развития ГЧП вызвано в первую очередь потребностью преодоления негативных тенденций в социальных отраслях (низкое качество, снижение доступности социальных услуг) и ограниченности бюджетных ресурсов. Интерес к участию в осуществлении социальных проектов как сфере производства и сбыта услуг, имеющих устойчивый массовый спрос, существует и у частного бизнеса. С каждым годом масштабы их вовлечения в ГЧП-проекты, направленные на повышение уровня благосостояния и качества жизни населения, развитие социальной инфраструктуры, расширяются и видоизменяются. Еще один важный аспект проблемы консолидации ресурсов государства и частного бизнеса для реализации общественно значимых проектов социальных отраслей и предоставления качественных государственных услуг заключается в том, что ГЧП повышает экономическую ценность и способствует развитию и модернизации социальной инфраструктуры [4]. Таким образом, роль ГЧП в обеспечении устойчивого развития социальных отраслей экономики заключается в том, что оно способствует, во-первых, устранению дисбаланса в бюджетных расходах на социальную инфраструктуру, повышению ее эффективности, во-вторых, стимулирует частную предпринимательскую инициативу в улучшении качества социальных услуг.

Целью исследования является анализ государственно-частного партнерства как одного из инструментов финансирования социальной сферы и социальной инфраструктуры в России.

Материал и методы исследования

Теоретической основой исследования послужили нормативно-правовые документы, публикации отечественных и зарубежных ученых, аналитические обзоры органов государственного управления в области ГЧП, а также материалы Национального Центра ГЧП.

Методологическую основу исследования составили системный подход и общенаучные методы познания: научная абстракция, индукция и дедукция, анализ и синтез.

Результаты исследования и их обсуждение

В мировой практике в силу особенностей развития ГЧП в разных странах нет устоявшегося определения дефиниции «государственно-частное партнерство» («public-private partnership»). Традиционно ГЧП, с одной стороны, рассматривается как система взаимоотношений государства и частного сектора, широко используемая в качестве инструмента экономического и социального развития [6]. С другой стороны, как конкретные проекты, совместно реализуемые органами публичной власти и частными бизнес-структурами на объектах государственной и муниципальной собственности, а также по поводу предоставления общественных услуг государством, муниципалитетами и организациями бюджетного сектора [7].

Стоит отметить, что теоретическая основа ГЧП в социальной сфере может быть раскрыта на основе коллаборации идей ряда теорий управления. Так, в соответствии с положениями ресурсной теории, ГЧП направлено на поиск рациональных способов применения имеющихся в распоряжении ресурсов, в том числе финансовых, материальных, человеческих, организационных, владение и пользование которыми оказывает форсированное воздействие на конкурентоспособность и устойчивость партнерств в социальной сфере.

Согласно теории управления рисками, справедливое распределение рисков между участниками ГЧП должно осуществляться на основе их обязательств в рамках своей компетенции и учитывать универсальные инструменты и методы, используемые в процессе управления рисками проектов. Это позволит своевременно идентифицировать, оценивать и минимизировать риски инфраструктурных проектов в социальной сфере и будет способствовать масштабному развертыванию последних.

В рамках теории управления проектами, предполагается, что реализация проектов ГЧП осуществляется по стадиям его жизненного цикла, что определяет оптимальное использование соответствующего инструментария управления и форсирует их выполнение. Ключевым таргетом в этом процессе будет осуществление полного объема работ в соответствии с указанными в договоре качеством и бюджетом. Значимыми позициями ГЧП в социальной сфере являются повышение оперативности и гибкости управления проектами, а также улучшение стратегий взаимоотношений с ключевыми участниками.

Реализация ГЧП в социальной сфере с позиции догм теории стейкхолдеров основана на предположении о том, что каждая заинтересованная сторона (органы государственной / местной власти, частные компании, потребители социальных услуг), задействованная в ГЧП, желает получить максимальные выгоды от такого проекта.

С определенной долей условности можно выделить такие универсальные критерии, предъявляемые к проектам ГЧП в социальной сфере, как четкие целевые параметры и наличие плана по их достижению за конкретный период времени в условиях ограниченности ресурсов, уникальность получаемых результатов. Отметим, что проекты ГЧП реализуются на основе различных моделей финансирования, механизм которых базируется на следующих критериях, представленных в таблице 1.

Что касается реализации проектов ГЧП в социальной сфере, то обычно наиболее используемым вариантом является модель прямого финансирования, характерной особенностью которой является универсальность ее применения в проектах малой масштабности.

Общепризнанно, что последние годы стали важной вехой в развитии отраслей социальной сферы и социальной инфраструктуры в рамках ГЧП. Это обусловлено рядом причин, к наиболее важным из которых относятся: во-первых, асимметричность структуры бюджетных расходов и ограниченность бюджетных ресурсов; во-вторых, рост социальных расходов вследствие увеличения доли экономически неактивного населения; в-третьих, повышение уровня урбанизации населения, которое ведет к росту строительства и реконструкции объектов социальной инфраструктуры.

Таблица 1

Модели механизма финансирования ГЧП

|

Параметр модели финансирования |

Прямое финансирование |

Проектное финансирование |

Финансирование с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг |

|

Нормативное правовое регулирование |

Нормативно-правовые акты (НПА), регулирующие ГЧП НПА, регулирующие концессию |

||

|

НПА, регулирующие рынок ценных бумаг |

|||

|

Инфраструктурное обеспечение |

Информационное сопровождение проекта ГЧП Методическое сопровождение проекта ГЧП Организационное сопровождение проекта ГЧП Кадровый потенциал проекта ГЧП |

||

|

Специальные участники инфраструктурной среды |

Институты развития (ВЭБ.РФ) |

||

|

Специальная проектная компания |

|||

|

Субъекты финансирования |

Инвесторы и кредиторы |

Группы инвесторов и кредиторов при участии проектной компании |

Инвесторы и непрямые участники проекта |

|

Разделение ответственности и рисков между сторонами |

Риск на стороне инвестора при не реализации проекта |

Пропорциональное распределение рисков между сторонами |

Разделение рисков между сторонами; при наличии гарантий государства риск минимален |

|

Источники возврата инвестиций |

Платежи публичного партнера Коммерческая деятельность |

||

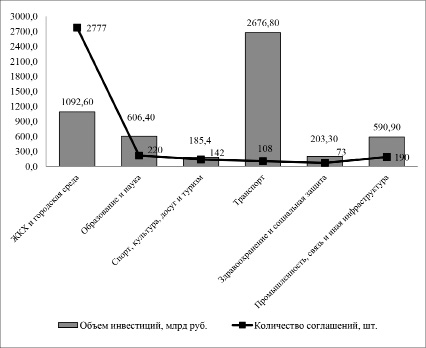

Рис. 1. Объем инвестиций и количество проектов ГЧП по основным инфраструктурным сферам в РФ в 2023 г.

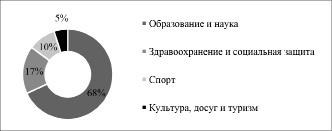

Рис. 2. Объем частных инвестиций ГЧП-проектов в социальную инфраструктуру в 2023 г.

Децентрализации бюджетных расходов в социальном секторе также способствуют программы федерального софинансирования проектов в рамках различных отраслевых государственных программ, к примеру, государственные программы «Развитие образования», «Научно-технологическое развитие Российской Федерации» [1, 2], федеральный проект «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» и др. [3]. Отметим, что по данным Национального Центра Государственно-частного партнерства [5], в 2023 г. отрасли социальной сферы и социальная инфраструктура заняли ведущие позиции по объемам инвестиций в запущенные ГЧП-проекты (рис. 1).

Таблица 2

Динамика впервые заключенных ГЧП-проектов в социальном секторе

|

Год |

Заключено проектов в социальном секторе, ед. |

Инвестиции в социальный сектор |

|||

|

всего |

в том числе в форме |

всего, млрд руб. |

в том числе частные инвестиции, млрд руб. (% от общего объема инвестиций в социальном секторе) |

||

|

концессионное соглашение |

СГЧП (СМЧП) |

||||

|

2023 |

62 |

60 |

2 |

358,6 |

191,6 (53,4%) |

|

2022 |

98 |

94 |

4 |

244,0 |

149,7 (61,4 %) |

|

2021 |

48 |

37 |

11 |

77,8 |

50,1 (64,4 %) |

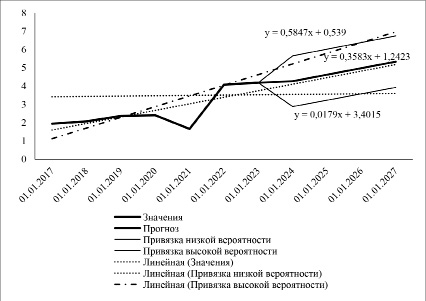

Рис. 3. Прогноз финансового обеспечения ГЧП-проектов

Как видно из рис. 1, в социальной сфере реализуется 18,6% ГЧП-проектов (435 контрактов), объем инвестиций составляет 995,1 млрд руб. Почти половина проектов законтрактованы в образовании, треть – в спорте, культуре, досуге и туризме, остальные – в здравоохранении и социальной защите. Следует отметить, что за последние пять лет объем инвестиций в социальную инфраструктуру увеличился в 2,4 раза, в том числе наблюдался рост частных инвестиций, который в 2023 г. составил 891,5 млрд руб. (рис. 2).

По оценкам Национального Центра ГЧП [5], в 2023 г. было заключено 62 проекта, что составило 53% от общего числа вновь законтрактованных проектов в текущем году (к сведению, в 2015 г. было 6%) на общую сумму 358,6 (46,8% от общего числа инвестиций) млрд руб., включая 191,6 млрд руб. частных инвестиций (таблица 2).

Известно, что большинство проектов составляют концессии в школьном образовании: 25 проектов на 49,0 млрд руб. общих инвестиций (из них 32,4 млрд руб. – частных), которые реализуются в 23 регионах, в том числе в Нижегородской области (6 проектов), Краснодарском и Пермском краях (по 5 проектов) и в ряде других субъектах РФ.

Что касается Мордовии, то республика не является тем регионом, который активно использует ГЧП для реализации социальных инфраструктурных проектов. Так, в 2023 г. Мордовия среди субъектов РФ в интегральном рейтинге по уровню развития сферы ГЧП занимала 52 место. Относительно уровня 2022 г. ее позиция в рейтинге значительно ухудшилась (-17). Приоритетными сферами для реализации проектов ГЧП в республике являются ЖКХ, туристическая и спортивная инфраструктуры. Наиболее часто используемой формой ГЧП в Республике Мордовия является концессия. За период 2017-2023 г. в регионе действуют 54 соглашения о реализации ГЧП-проектов на 4,19 млрд руб. частных инвестиций, реализация которых способствует повышению качества и доступности услуг населению, созданию комфортной городской среды и улучшению экологии республики.

Для успешной реализации проектов ГЧП важным является прогнозирование их финансового обеспечения. Прогнозирование финансирования ГЧП-проектов требует учета различных сценариев развития событий. Важно рассмотреть базовый, оптимистический и пессимистический прогнозы для оценки возможных сценариев финансовых исходов. Оптимистический сценарий предполагает благоприятные экономические условия, стабильный рост доходов и минимальные риски. Пессимистический сценарий, напротив, учитывает возможные экономические трудности, снижение доходов и увеличение затрат. Прогноз по базовому сценарию представляет собой наиболее вероятный исход, основанный на текущих экономических данных и тенденциях (рис. 3).

Как видно из рисунка 3, прогноз по оптимистическому сценарию демонстрирует увеличение объема частных инвестиций в ГЧП-проекты на 61,1% к 2027 г. Прогноз по пессимистическому сценарию учитывает негативные факторы, поэтому в 2024 г. ожидается сокращение инвестиций на 31,2% по сравнению с 2023 г., а затем также ожидается увеличение объема частных инвестиций в проекты ГЧП, на 6,2%. Пессимистический прогнозный сценарий показывает, что в среднесрочной перспективе наблюдается рост инвестиций в ГЧП-проекты.

Принимая во внимание многообразие факторов, учет которых необходим при разработке и внедрении ГЧП-проектов, тем не менее выделим ключевые риски, которые могут возникнуть в стране или регионе и негативно повлиять на финансовое обеспечение ГЧП-проектов:

- экономические (кризисы, инфляция или рецессия могут снизить доходы и увеличить затраты, что негативно скажется на финансовых показателях ГЧП-проектов);

- правовые (непредвиденные изменения в налоговом или регуляторном законодательстве могут увеличить затраты или создать дополнительные барьеры для реализации ГЧП-проектов);

- политические (политическая нестабильность или изменения в государственной политике могут привести к пересмотру условий финансирования или даже к отмене проектов ГЧП);

- технологические (задержки во внедрении новых технологий или их неэффективность могут увеличить затраты и снизить ожидаемую прибыльность проектов ГЧП);

- социальные (негативное восприятие ГЧП-проектов населением или протесты могут замедлить их реализацию и увеличить затраты на коммуникацию и управление конфликтами);

- природные катастрофы могут повредить инфраструктуру и увеличить затраты на реализацию ГЧП-проектов.

Заметим, что реализация подобных рисков учтена в пессимистическом прогнозном сценарии. Согласно базовому прогнозному сценарию, к 2027 г. ожидается равномерный стабильный прирост частных инвестиций в сферу ГЧП относительно уровня 2024 г. на 27,5%

Развитие ГЧП в социальной сфере требует проработки ряда вопросов, среди которых:

а) снижение налоговой нагрузки на концессионеров и частных партнеров путем предоставления концессионерам права налогового вычета суммы НДС на товары (работы, услуги) по капитальному гранту, который выплачивается в виде субсидий или бюджетных инвестиций, а также введение повышательных коэффициентов для ускоренной амортизации имущества, создаваемого в рамках соглашений о ГЧП и концессионных соглашений вне зависимости от размера проекта;

б) внедрение специализированных финансовых инструментов (например, региональных облигаций) для финансирования ГЧП-проектов;

в) совершенствование нормативно-правовой базы в части внесения изменений в нормативные акты для упрощения процедур заключения и реализации концессионных соглашений;

г) повышение прозрачности и доступности информации о проектах ГЧП;

д) обучение и повышение квалификации специалистов по вопросам ГЧП;

е) мониторинг и оценка эффективности реализации ГЧП-проектов, публикация отчетов о результатах реализации ГЧП-проектов и их влиянии на социально-экономическое развитие страны и/ или региона.

Заключение

Проведенное исследование показало, что ГЧП является достаточно востребованной формой реализации проектов, при которой частные инвестиции привлекаются для выполнения государственных функций. При реализации ГЧП-проектов в отраслях социальной сферы наиболее часто встречающейся формой ГЧП является концессионное соглашение, особенностью которого является регулярные выплаты концессионером концеденту за владение и пользование тем имуществом, титул собственности на который сохраняется за публичным партнером. ГЧП может стать эффективным инструментом финансирования социальной сферы и социальной инфраструктуры, поскольку оно способствует привлечению частных инвестиций в те проекты, которые являются довольно затратными для государства. Вместе с тем, ГЧП может способствовать повышению эффективности инвестиционных проектов за счет ускорения реализации проектов, использования передовых технологий и опыта частного сектора.

Библиографическая ссылка

Еремина О.И., Родина Е.Е. ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО КАК ИНСТРУМЕНТ ФИНАНСИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ В РОССИИ // Вестник Алтайской академии экономики и права. 2024. № 9-2. С. 195-201;URL: https://vaael.ru/ru/article/view?id=3720 (дата обращения: 13.01.2026).

DOI: https://doi.org/10.17513/vaael.3720