Введение

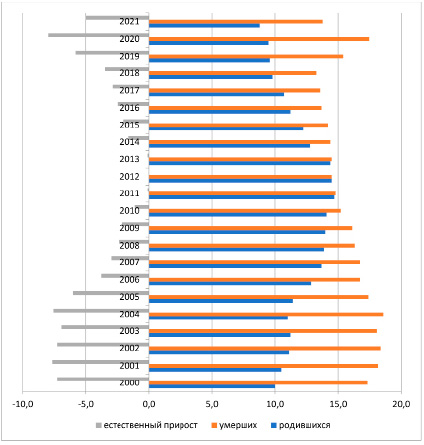

Сохранение населения является важной национальной целью развития Российской Федерации [1], актуальность данной цели подтверждается крайне низким уровнем плотности населения Российской Федерации, ее показатель в соответствии с базой данных Всемирного банка ниже среднемирового более чем в 6 раз [2], что создает дополнительные макроэкономические и геополитические риски. Наметившаяся в 2011-2016 гг. положительная тенденция преодоления естественной убыли населения в Российской Федерации, была переломлена с 2017 года, при этом с 2013 года основным фактором отрицательных показателей прироста населения в 2017-2021 гг. является снижение рождаемости населения (рисунок 1).

Следует также отметить, что наблюдается значительная дифференциация демографической ситуации по субъектам Российской Федерации (таблица 1).

Таким образом, наиболее сложные демографические вызовы для государственного финансового регулирования – общее снижение рождаемости и ее дифференциация по субъектам Российской Федерации, а также дифференциация по регионам ожидаемой продолжительности здоровой жизни.

Рис. 1. Естественный прирост населения Российской Федерации в 2000-2021 гг., на 1000 человек населения Источник: составлено автором на основе данных Росстата

Таблица 1

Дифференциация демографических показателей по субъектам Российской Федерации в 2023 г.

|

Показатель |

Медианное значение |

Максимальное значение |

Минимальное значение |

Макс. значение/ к мин., раз |

|

Суммарный коэффициент рождаемости на 1 женщину (СКР) |

1,42 |

2,66 Чеченская Республика |

0,88 Ленинградская область |

3,0 |

|

Ожидаемая продолжительность жизни, лет |

72,16 |

79,84 Республика Дагестан |

66,16 Чукотский автономный округ |

1,2 |

|

Ожидаемая продолжительность здоровой жизни |

58,49 |

68,43 Республика Татарстан |

40,41 Чукотский автономный округ |

1,7 |

Источник: составлено автором на основе ЕМИСС.

В зарубежных исследованиях разных лет (например, А. Готье и Дж. Хациус [3], Гонзалез Л. [4], Алиджанзаде М. и др. [5]), подтверждается положительный эффект семейных пособий и других мер поддержки для стимулирования рождаемости, а не только для решения проблем неравенства и бедности домохозяйств с детьми. Сигарева Е.П., Сивоплясова С.Ю. и их соавторы [6] отмечают отложенный эффект финансовых стимулов рождаемости, в других публикациях [7] данный авторский коллектив отмечает связь уровня жизни и рождаемости, при этом отрицают упрощенный вывод о снижении рождаемости в результате повышении уровня жизни, Козлова О.А., Макарова Н.М., Архангельский В.Н. отмечают различие факторов, влияющих на решение семьи о рождении первого и последующих детей [8]. Дорофеев М.Л. допускает дифференцированный по регионам подход при применении материнского капитала и важность всех бюджетных расходов социального характера для решения демографических проблем [9]. Финансовое воздействие на рост продолжительности жизни обычно в научной литературе связывают с расходами на здравоохранение и социальным обеспечением, налоговыми ограничениями потребления алкоголя, табака и др. [10,11].

В настоящее время в Российской Федерации на федеральном уровне разработана целая система мер, направленных на стимулирование рождаемости, материальную поддержку семей, имеющих детей, увеличение продолжительности жизни, с 2019 по 2024 году финансируется национальный проект «Демография», с 2025 г. стартует новый национальный проект «Семья». Но и субъекты Российской Федерации, в рамках полномочий, представляющих их органов власти, имеют свои собственные программы, финансируемые из региональных бюджетов, часть данных расходов регионального бюджета софинансируется из федерального бюджета.

Целью исследования, результаты которого представлены в данной статье, явилась оценка влияния: централизации бюджетных расходов на охрану семьи и материнства (подраздел 1004 раздела «Социальная политика» классификации расходов бюджета) на снижение дифференциации регионов по СКР; разной политики отдельных регионов в части использования регионального материнского (семейного) капитала (РМ(С)К); а также влияния расходов региональных бюджетов на финансирование национального проекта (НП) «Демография» на снижение дифференциации регионов по уровню ожидаемой продолжительности жизни.

Источником данных для анализа послужили отчеты Казначейства России и портала «Электронный бюджет» об исполнении консолидированных бюджетов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, демографические показатели Росстата и Единой межведомственной информационной статистической базы (ЕМИСС) о СКР в 2012-2023 гг., продолжительности жизни, отдельных видов социальных расходов бюджетов субъектов Российской Федерации.

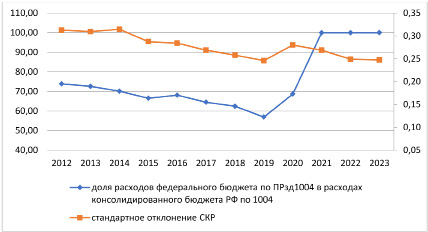

Анализ динамики доли расходов федерального бюджета по подразделу 1004 в расходах консолидированного бюджета Российской Федерации и стандартного отклонения СКР по всем субъектам Российской Федерации показывает, что при доле федерального бюджета 55-75% дифференциация рождаемости по регионам растет, при доле расходов федерального бюджета, близкой к 100% дифференциации рождаемости по регионам стабилизируется и даже падает (рис. 2).

Представленные на рис. 2 данные доказывают обоснованность увеличения доли расходов по подразделу 1004 на уровне выше 90%, которая наблюдается последние 3 года, для снижения дифференциации СКР по субъектам Российской Федерации.

Для оценки воздействия разной политики отдельных регионов по использованию РМ(С)К на СКР выбран метод ковариационного анализа. В отличие от данных о РM(C)К на основе заявленных в нормативных правовых актах субъектов Российской Федерации размерах и направлениях использования, которые легли в основу эконометрической модели Вакуленко Е.C. и др. [12], автором данной статьи анализ проводился на основе фактических данных о расходах консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации на РM(C)К в 2013-2023 гг. Следует отметить, что расходы консолидированных бюджетов регионов на финансирование обязательств по РМ(С)К определяются не только демографической обстановкой, но и бюджетными возможностями субъектов Российской Федерации, а также возможностями финансирования других обязательств, связанных со стимулированием рождаемости и поддержки семей с детьми.

Рис. 2. Соотношение доли расходов федерального бюджета в консолидированном бюджете Российской Федерации по подразделу «Охрана семьи и материнства» и стандартного отклонения СКР в 2012-2023 гг. Источник: составлено автором на основе данных Федерального казначейства об исполнении консолидированного бюджета Российской Федерации и данных Росстата

Таблица 2

Результаты ковариационного анализа влияния политики регионов

|

SS |

df |

MS |

F |

P-value |

|

|

2013-2016 гг. |

|||||

|

политика в области РM(С)К |

2,719033 |

3 |

0,906344 |

246,0161 |

2,80668E-40 |

|

СКР 2012 г. |

3,385712 |

1 |

3,385712 |

919,01 |

1,28088E-45 |

|

within |

0,294727 |

80 |

0,003684 |

||

|

Итого |

7,928203 |

||||

|

2017-2023 гг. |

|||||

|

политика в области РM(С)К |

0,815403 |

3 |

0,271801 |

5,533631 |

0,001671298 |

|

СКР 2012 г. |

1,68443 |

1 |

1,68443 |

34,29351 |

1,00365E-07 |

|

within |

3,929444 |

80 |

0,049118 |

||

|

Итого |

6,421353 |

||||

Источник: составлено автором по результатам исследования.

Все субъекты Российской Федерации разделены на 4 группы: 1 группа – регионы, которые не используют РM(C)К (например, Москва), либо имели периоды, в течение которых не использовался РM(C)К (например, Пермский край), 2 группа – регионы, в которых расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на 1 ребенка до 1 года составляла менее 10000 рублей, 3 группа – регионы, в которых расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации РM(C)К на 1 ребенка до 1 года составляли свыше 50000 рублей, 4 группа – 10001-50000 рублей. Анализ проводился на основе данных о СКР в 2012, когда все регионы еще не вводили РM(C)К, а также средних значениях за период 2013-2016 гг. (положительная динамика средних значений СКР в среднем по России), а также 2017-2023 (отрицательная динамика СКР).

В таблице 2 приведены результаты ковариационного анализа.

Таблица 3

Коэффициенты вариации и размаха подушевых расходов региональных бюджетов на федеральные проекты P3-5 и ожидаемой продолжительности жизни

|

2020 |

2021 |

2022 |

2023 |

|||||

|

ФП P3-5 |

ОПЖ |

ФП P3-5 |

ОПЖ |

ФП P3-5 |

ОПЖ |

ФП P3-5 |

ОПЖ |

|

|

Коэффициент вариации |

90% |

2,93% |

97% |

3,08% |

142% |

3,29% |

144% |

3,60% |

|

Коэффициент размаха |

68,43 |

1,19 |

103,66 |

1,19 |

699,39 |

1,18 |

165,64 |

1,20 |

Источник: составлено автором по результатам исследования.

Проведенный анализ позволяет сделать следующие выводы. Для периода 2013-2016 гг. региональная политика использования РМ(С)К не оказывала влияние на изменение рождаемости в регионах (p>0,05), для периода 2017-2023 гг. такое влияние обнаружено (p<0,05), но с учетом того, что значение СКР снижается, нельзя однозначно определять инструмент РМ(С)К эффективным.

Таким образом, несмотря на снижение рождаемости, которое наблюдается в среднем по России в 2017-2023, увеличение доли расходов федерального бюджета по подразделу 1004 по сравнению с долей консолидированных бюджетов регионов по этому подразделу приводит к снижению дифференциации рождаемости в регионах, при этом обоснованность применения РM(C)K требует большей проработки, особенно, когда его размер незначителен.

Для оценки влияния финансирования национального проекта «Демография» из региональных на изменение продолжительности жизни в отдельных регионах проанализированы изменения коэффициентов вариации и размаха расходов региональных бюджетов по следующим федеральным проектам, входящих в состав НП «Демография»: «Старшее поколение», «Укрепление общественного здоровья», «Спорт – норма жизни» на 1 жителя региона (ФП P3-5) и ожидаемой продолжительности жизни (ОПЖ) в период реализации проекта в 2020-2023 гг. (таблица 3). Для обеспечения сопоставимости данных за этот период не включены данные по новым субъектам Российской Федерации, по которым участие в реализации НП «Демография» началось с 2022 года.

Коэффициенты, представленные в таблице 2, показывают региональную неоднородность и подушевых расходов региональных бюджетов на финансирование трех федеральных проектов, и ОПЖ, при этом неоднозначная тенденция изменения коэффициентов размаха подушевых бюджетных расходов регионов на три проекта не соответствует незначительному изменению коэффициента размаха ОПЖ. Следовательно, однозначно утверждать, что расходы региональных бюджетов на НП «Демография» снижают региональную дифференциацию регионов сложно. Это подтверждает вывод, который содержится во многих научных публикациях о том, что в целом все расходы бюджетов разных уровней наряду с другими факторами воздействуют на изменение продолжительности жизни.

В период реализации НП «Демография» воздействовали факторы, негативно влияющие на ОПЖ (эпидемия COVID-19, начало СВО), это препятствовало достижению целевого показателя ОПЖ 78 лет 2024 году, поэтому он перенесен на 2030 год, но в отличие от ситуации с рождаемостью с 2023 года преодолена тенденция снижения этого показателя и в целом по Российской Федерации, которая наблюдалась в 2020-2021 году, и за период 2018-2023 гг. в 2024 году достигнуто самое высокое его значение 73,41 год.

Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет средств федерального бюджета по государственному заданию Финансовому университету на 2024 г.

Библиографическая ссылка

Бурделова Т.Н. ГОСУДАРСТВЕННОЕ ФИНАНСОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ // Вестник Алтайской академии экономики и права. 2024. № 9-3. С. 383-388;URL: https://vaael.ru/ru/article/view?id=3747 (дата обращения: 07.05.2025).

DOI: https://doi.org/10.17513/vaael.3747